【G3】A4のパーツを使ってSASを作りたい③:メカボックス編【分解/組立】

先だってより続いているG3A4をSASに着替えさせたい企画。

今回はメカボックス分解後のオーバーホール、組立てを行っていきたいと思います。

マルイG3A4のメカボックス。

まずはこれを全て分解して、シェルだけにします。

※画像では軸受けが付いたまんまですが、もちろん洗浄時はこれも外してしまいます。

分解してみたところ、特にひび割れ等もなく、チョイ汚い以外は特に問題なさそうです。

パーツクリーナーで綺麗に洗浄・脱脂後、ピストンレール部の角とバリを棒ヤスリで軽く落とし、マザーズのアルミ&マグポリッシュで磨きました。

ピストンレール付近は鏡面近くなるまで、その他の場所は軽く汚れが落ちる程度に磨きます。

研磨剤を使った後は、研磨剤の残りカスをパーツクリーナーなどでしっかりと落としてください。

ちなみにピストンレール研磨については賛否両論あるようで、平滑すぎる摺動面とグリスとが合わさると、張りつき現象が発生しフリクションロスにつながる、という方もおられます。

自分はどちらが正しいのかは分かりませんが、物心ついた時から「ピストンレールは研磨するもの」と思っていたので、なんとなくやってます。

軸受けを新品に交換します。

高価なメタルやましてやベアリングなど必要ありません。

使用頻度の低いフルノーマルのメカボックスには純正軸受けで十分です。

決してシム調整がめんどくさいわけでは…ry

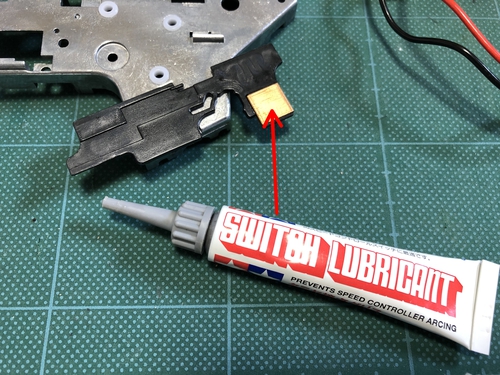

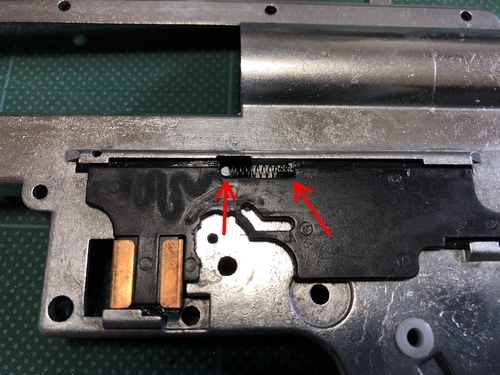

次はセレクタープレートを取り付けます。

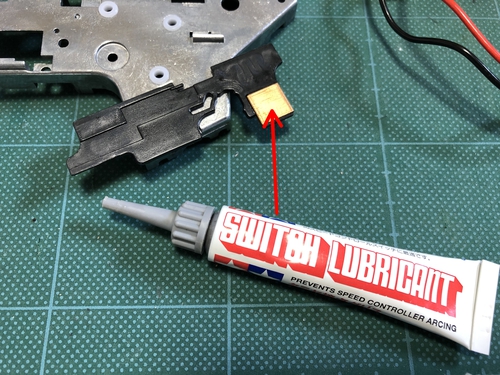

セレクタープレートの通電部が焼けるというのはあまり聞かないですが、一応接点ということで、接点グリスを塗布。

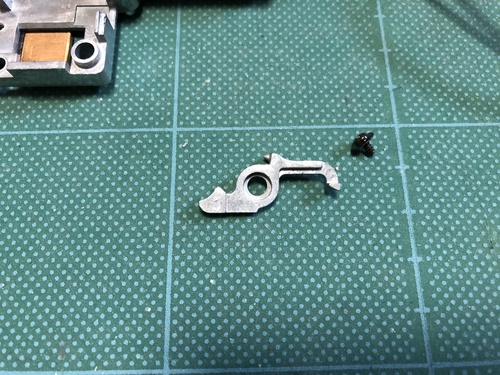

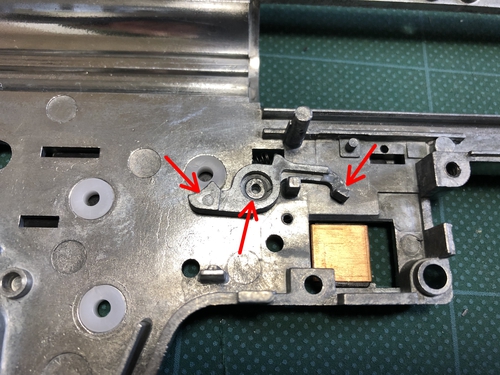

次はカットオフレバー。

ちょうどセレクタープレートの裏側に取り付けます。

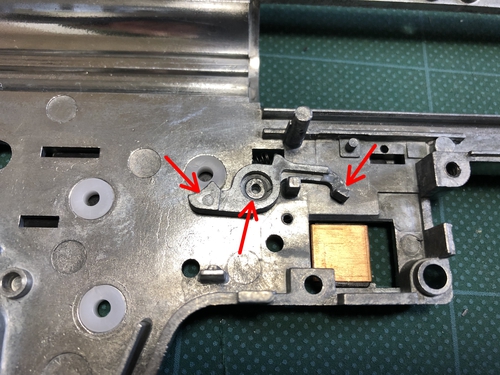

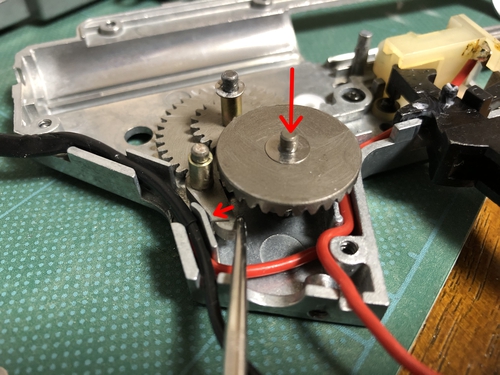

矢印の位置(どこかと擦れ合う位置)にグリスを塗ります。

※真ん中の矢印の部分にタッピングビスを忘れないように取り付けてください。

自分は基本、金属同士が高速・高圧で摺動する部分には高粘度のグリスを使用しています。

カットオフレバーとスイッチ(樹脂製)、セクターギアとピストンラックギア(樹脂製)などは悩みますが、ある程度のトルクがかかる部分でもありますし、高粘度グリスでいいかなと思っています。

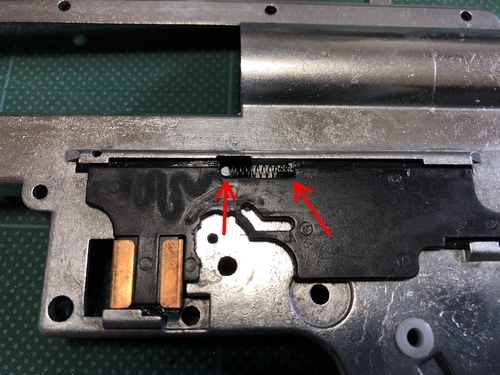

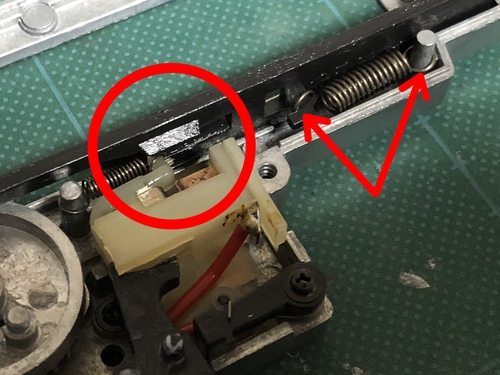

セレクタープレートとカットオフレバーを取り付けたら、カットオフレバーのテンションスプリングを取り付けます。

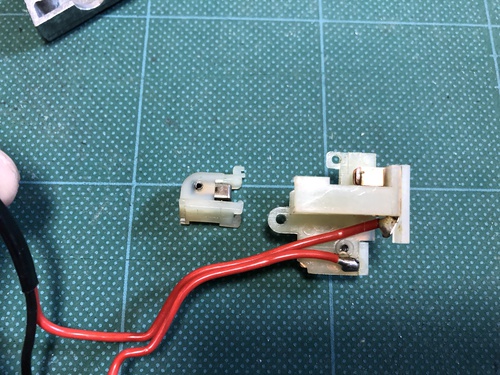

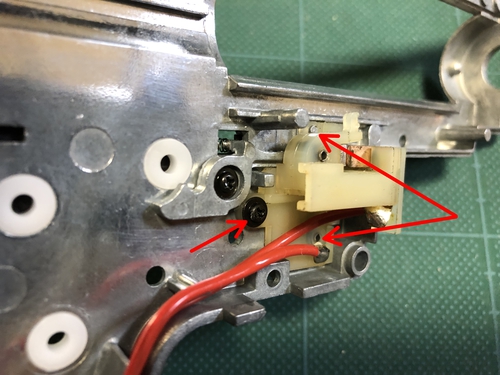

次はスイッチです。

トリガーを引くとこのスイッチのオスメスが接触して電気がモーターに流れます。

オスの先端が気持ち茶色く焼けていたので、目の細かい棒ヤスリで削って綺麗にしてから、接点グリスを塗ります。

メスの方も焼け面をヤスリで整えて、接点グリス。

グリスを塗り終えたら、オスとメスを組み合わせてシェルに取り付けます。

上下のチョボを合わせて、スイッチ左側のネジ穴にネジ止めします。

スイッチのオスとシェルの突起にスプリングをかけます。

似た形状のスプリングがありますが、大きい方がタペットプレート用、小さい方がスイッチ用です。

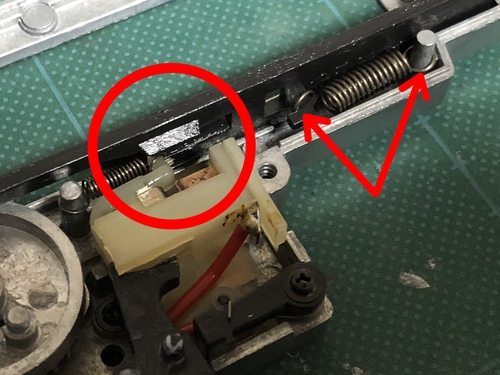

次にトリガーのストッパーアームを取り付けます。

棒が付いているパーツをセレクタープレート側から通します。

スプリングをかけます。

スイッチ側のパーツ(黒いL字のパーツ)をスプリングの上からはめ込んで、アームにスプリングをかけ、ネジを閉めます。

スイッチ側のパーツの向き(表裏)を確認するのを忘れていたのですが、調べてみると、上記画像の向きが正解のようですね。

※すでにセクターギアやベベルギアが取り付けられていますが、気にしないこと(笑)

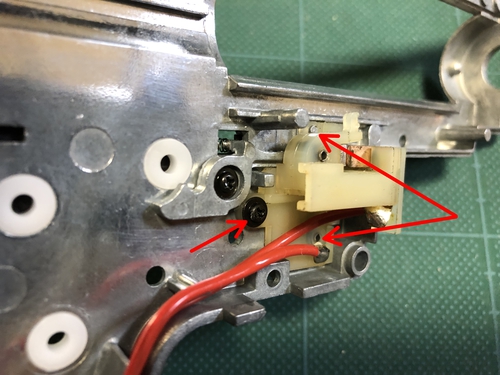

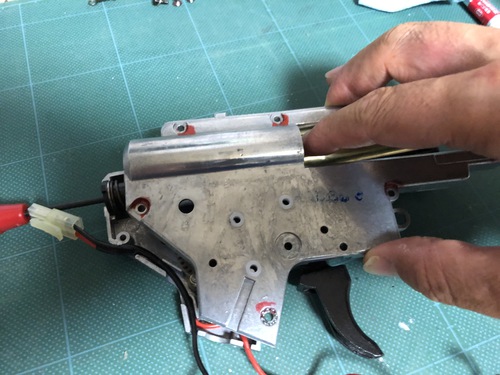

スイッチの配線をシェル内に這わせます。

這わせ方は↑の画像のとおり。

すでにスパーギアと逆転防止ラッチがついていますが、気にしないこと(笑)

トリガーの取り付けです。

トリガーにはスプリングがついていますが、↑の様に取り付けます。

スプリングを取り付けたトリガーの上端を、スイッチの後端に差し込む感じで入れ込み、トリガースプリングの前端をメカボックスの壁に押し当てて、トリガーを取り付けます。

その際、トリガーの前にあるストッパーアームは上側に回転させて逃がしておきます。

もしストッパーアームが回転しない場合は、シェル裏側のセレクタープレートを後方に動かしてやると、ストッパーアームが動くようになります。

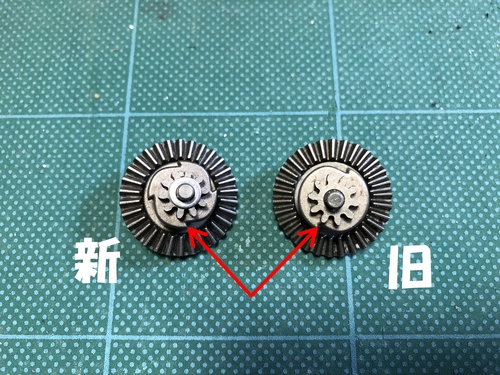

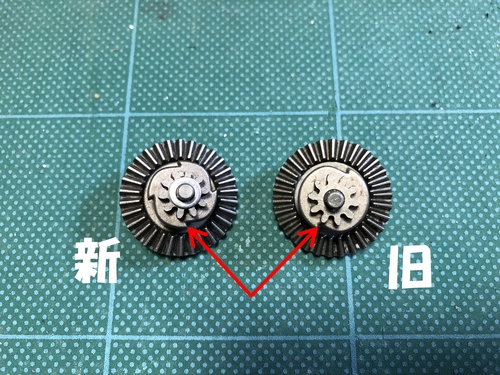

ギアについては、セクターギア、ベベルギアを新しいものに交換しておきました。

セクターは使用による摩耗変形。

ベベルについては、旧型から現行型へ変更が理由です。

ベベルは、逆転防止ラッチのかかる歯の部分が、旧型は2枚、現行型は4枚になっています。

この歯が2枚から4枚に変わるとどうなるのかというと、各ギアの逆転防止(=各ギアの保護)、および射撃時のレスポンスの向上が図れます。

この2枚の差は体感できるほど大きいです。

オーバーホールに伴い、シムも新品に交換します。

マルイの純正ギア仕様であれば、↑画像の様にシムの設定は決まっています。

もちろんもっとセッティングを詰めることも可能でしょうが、貸し出し用なので。

純正仕様で必要な性能を確保しつつ、時間と労力の節約です。

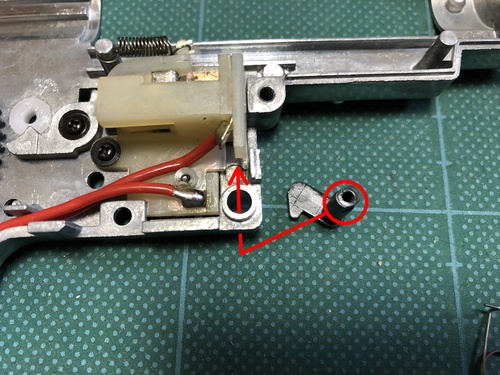

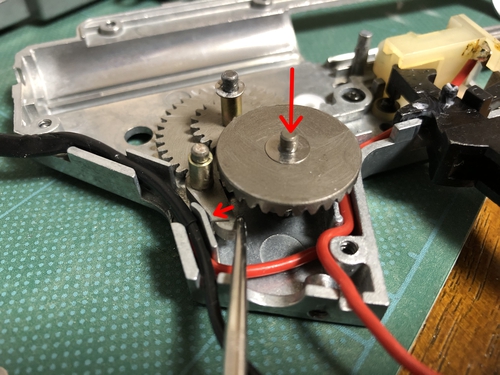

スパーギア→逆転防止ラッチの順番でメカボックスに取り付けます。

逆転防止ラッチにはスプリングがかかっていますが、↑の様に取り付けます。

逆転防止ラッチを取り付けたら、時計回りに回転させてからベベルギアを取り付けて、逆転防止ラッチを元に戻します。

逆転防止ラッチは、ベベルギアの4枚歯に引っ掛ける形になります。

最後にセクターギアを置いて、ギアの設置は完了です。

シムの取り付けを忘れないようにしてください。

シリンダーを、A4のフルシリンダー(横穴無し)から、SAS向けに加速シリンダー(横穴あり)に交換です。

これは主にインナーバレルが短くなることに起因しますが、書くと長くなるので、詳しくは別記事で。

シリンダーもピカピカに磨いてから洗浄。

内部にマルイ純正シリコングリスを指で薄く塗り伸ばします。

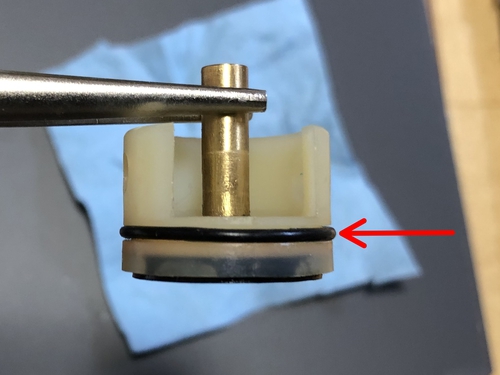

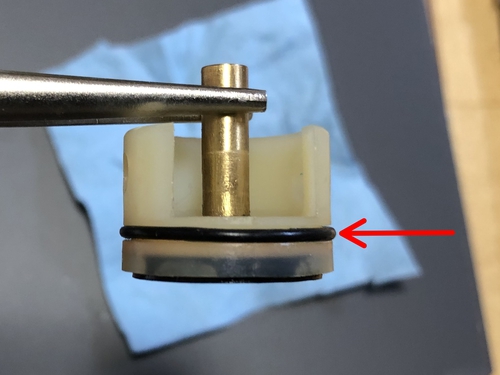

ピストンヘッドですが、経年劣化でOリングがカチカチのペタンコになっていましたので、これを交換します。

細いマイナスドライバーなどで優しくコジって取り外し、溝とリング自体にシリコングリスを塗ってから取り付けます。

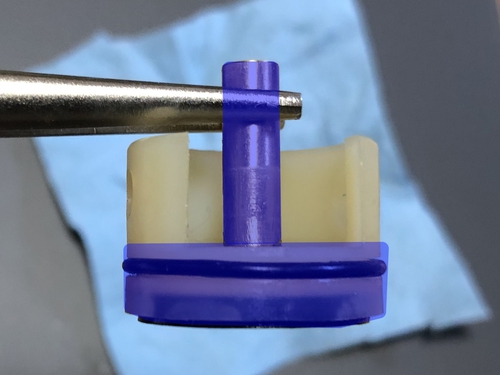

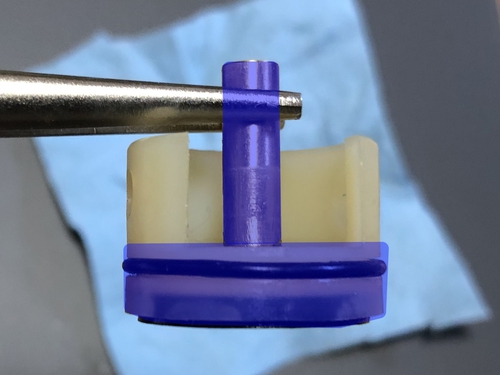

交換後の画像です。

今回はK-HOBBYさんのピストンヘッド用Oリングを使いました。

青い部分にシリコングリスを塗って先ほどの加速シリンダーにはめ込みます。

防水シールテープを巻いて気密性を上げる方法もありますが、自分はシールテープ作業がド下手なので、施工はしませんでした。

ピストンを新品に交換します。

画像上は補修部品として販売されているver.2・3用の新品ピストン。

下は中古の89式用ピストン。

中古とは言え、89式用のピストンの方がスプリングの力は強いので、89式用のピストンを使おうかとも思いましたが…。

ノーマルのver.2メカボックスなので、耐久性重視の原則を思い出して、ver.2用のピストンを使うことにしました。

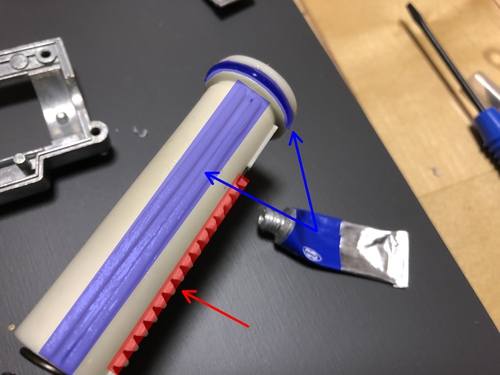

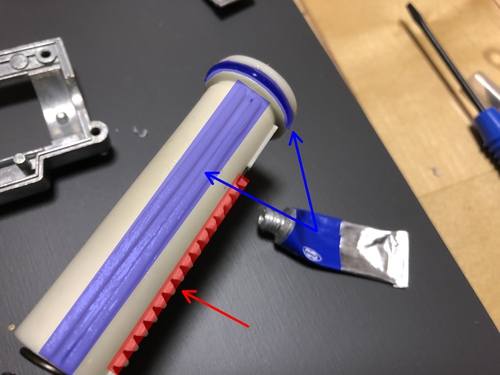

自分は、青い部分にマルイの純正シリコングリス、赤い部分に純正高粘度グリスを塗っています。

グリスは他のギア同様、小筆で薄く丁寧に塗っていきます。

当然、筆はグリスごとに使い分けです。

ギアやスイッチを取り付ける前にやるべきことかもしれませんが、ピストン、タペットプレートが動くレールの部分にシリコングリスを塗ります。

メカボックスシェルのもう片方のレールもグリスを塗るのを忘れないように。

タペットプレートもグリスアップ。

画像内で、青い矢印はシリコングリス、赤い矢印は高粘度グリス。

タペットプレートの先端にノズルを取り付け、メカボックスのレールにはめ込み、スプリングをかまします。

スイッチのスプリング部分がちょっと邪魔になるかもですが、やさしく取り付け。

スプリングは↑のように取り付けます。

シリンダーにピストンを入れた状態で、ピストンヘッドのノズル部分を、タペットプレートのローディングノズルに入れ込みます。

ローディングノズル付近を若干浮かせてやると、やりやすいと思います。

メカボックスのチョボにシリンダーヘッドの穴を合わせてはめ込みます。

メカボックスからはみ出たスプリングのお尻にスプリングガイドを差し込んで、メカボックスを閉じる準備完了です。

後は、シリンダーを右手で押さえながら、左手で細いドライバーをスプリングガイドの後ろから突っ込み、スプリングガイドごとつかんでスプリングを縮めながら、スプリングガイドの突起をメカボックスの穴に押し込みます。

この状態で、片手でシリンダーを押さえながら、もう片方の手で反対側のシェルを用意して、シリンダーを押さえつつ、手を入れ替えながらメカボックスを閉じます。

シェルのかみ合わせがなかなかピッタリと閉じれないときは、各ギアの軸、逆転防止ラッチ、トリガーの軸、スプリングガイドの突起、タペットプレートの傾き、シリンダーヘッドの穴の位置、シリンダーの前後位置、ピストンのレール位置等の不良を確認してみてください。

メカボックスのすべての合わせ面がしっかりと閉じれたらビス留め。

純正ビスはトルクスネジが混ざっているので注意。

後はグリップとモーター、バッテリーを取り付けてテストドライブするだけです。

続く…

今回はメカボックス分解後のオーバーホール、組立てを行っていきたいと思います。

マルイG3A4のメカボックス。

まずはこれを全て分解して、シェルだけにします。

※画像では軸受けが付いたまんまですが、もちろん洗浄時はこれも外してしまいます。

分解してみたところ、特にひび割れ等もなく、チョイ汚い以外は特に問題なさそうです。

パーツクリーナーで綺麗に洗浄・脱脂後、ピストンレール部の角とバリを棒ヤスリで軽く落とし、マザーズのアルミ&マグポリッシュで磨きました。

ピストンレール付近は鏡面近くなるまで、その他の場所は軽く汚れが落ちる程度に磨きます。

研磨剤を使った後は、研磨剤の残りカスをパーツクリーナーなどでしっかりと落としてください。

ちなみにピストンレール研磨については賛否両論あるようで、平滑すぎる摺動面とグリスとが合わさると、張りつき現象が発生しフリクションロスにつながる、という方もおられます。

自分はどちらが正しいのかは分かりませんが、物心ついた時から「ピストンレールは研磨するもの」と思っていたので、なんとなくやってます。

軸受けを新品に交換します。

高価なメタルやましてやベアリングなど必要ありません。

使用頻度の低いフルノーマルのメカボックスには純正軸受けで十分です。

決してシム調整がめんどくさいわけでは…ry

次はセレクタープレートを取り付けます。

セレクタープレートの通電部が焼けるというのはあまり聞かないですが、一応接点ということで、接点グリスを塗布。

次はカットオフレバー。

ちょうどセレクタープレートの裏側に取り付けます。

矢印の位置(どこかと擦れ合う位置)にグリスを塗ります。

※真ん中の矢印の部分にタッピングビスを忘れないように取り付けてください。

自分は基本、金属同士が高速・高圧で摺動する部分には高粘度のグリスを使用しています。

カットオフレバーとスイッチ(樹脂製)、セクターギアとピストンラックギア(樹脂製)などは悩みますが、ある程度のトルクがかかる部分でもありますし、高粘度グリスでいいかなと思っています。

セレクタープレートとカットオフレバーを取り付けたら、カットオフレバーのテンションスプリングを取り付けます。

次はスイッチです。

トリガーを引くとこのスイッチのオスメスが接触して電気がモーターに流れます。

オスの先端が気持ち茶色く焼けていたので、目の細かい棒ヤスリで削って綺麗にしてから、接点グリスを塗ります。

メスの方も焼け面をヤスリで整えて、接点グリス。

グリスを塗り終えたら、オスとメスを組み合わせてシェルに取り付けます。

上下のチョボを合わせて、スイッチ左側のネジ穴にネジ止めします。

スイッチのオスとシェルの突起にスプリングをかけます。

似た形状のスプリングがありますが、大きい方がタペットプレート用、小さい方がスイッチ用です。

次にトリガーのストッパーアームを取り付けます。

棒が付いているパーツをセレクタープレート側から通します。

スプリングをかけます。

スイッチ側のパーツ(黒いL字のパーツ)をスプリングの上からはめ込んで、アームにスプリングをかけ、ネジを閉めます。

スイッチ側のパーツの向き(表裏)を確認するのを忘れていたのですが、調べてみると、上記画像の向きが正解のようですね。

※すでにセクターギアやベベルギアが取り付けられていますが、気にしないこと(笑)

スイッチの配線をシェル内に這わせます。

這わせ方は↑の画像のとおり。

すでにスパーギアと逆転防止ラッチがついていますが、気にしないこと(笑)

トリガーの取り付けです。

トリガーにはスプリングがついていますが、↑の様に取り付けます。

スプリングを取り付けたトリガーの上端を、スイッチの後端に差し込む感じで入れ込み、トリガースプリングの前端をメカボックスの壁に押し当てて、トリガーを取り付けます。

その際、トリガーの前にあるストッパーアームは上側に回転させて逃がしておきます。

もしストッパーアームが回転しない場合は、シェル裏側のセレクタープレートを後方に動かしてやると、ストッパーアームが動くようになります。

ギアについては、セクターギア、ベベルギアを新しいものに交換しておきました。

セクターは使用による摩耗変形。

ベベルについては、旧型から現行型へ変更が理由です。

ベベルは、逆転防止ラッチのかかる歯の部分が、旧型は2枚、現行型は4枚になっています。

この歯が2枚から4枚に変わるとどうなるのかというと、各ギアの逆転防止(=各ギアの保護)、および射撃時のレスポンスの向上が図れます。

この2枚の差は体感できるほど大きいです。

オーバーホールに伴い、シムも新品に交換します。

マルイの純正ギア仕様であれば、↑画像の様にシムの設定は決まっています。

もちろんもっとセッティングを詰めることも可能でしょうが、貸し出し用なので。

純正仕様で必要な性能を確保しつつ、時間と労力の節約です。

スパーギア→逆転防止ラッチの順番でメカボックスに取り付けます。

逆転防止ラッチにはスプリングがかかっていますが、↑の様に取り付けます。

逆転防止ラッチを取り付けたら、時計回りに回転させてからベベルギアを取り付けて、逆転防止ラッチを元に戻します。

逆転防止ラッチは、ベベルギアの4枚歯に引っ掛ける形になります。

最後にセクターギアを置いて、ギアの設置は完了です。

シムの取り付けを忘れないようにしてください。

シリンダーを、A4のフルシリンダー(横穴無し)から、SAS向けに加速シリンダー(横穴あり)に交換です。

これは主にインナーバレルが短くなることに起因しますが、書くと長くなるので、詳しくは別記事で。

シリンダーもピカピカに磨いてから洗浄。

内部にマルイ純正シリコングリスを指で薄く塗り伸ばします。

ピストンヘッドですが、経年劣化でOリングがカチカチのペタンコになっていましたので、これを交換します。

細いマイナスドライバーなどで優しくコジって取り外し、溝とリング自体にシリコングリスを塗ってから取り付けます。

交換後の画像です。

今回はK-HOBBYさんのピストンヘッド用Oリングを使いました。

青い部分にシリコングリスを塗って先ほどの加速シリンダーにはめ込みます。

防水シールテープを巻いて気密性を上げる方法もありますが、自分はシールテープ作業がド下手なので、施工はしませんでした。

ピストンを新品に交換します。

画像上は補修部品として販売されているver.2・3用の新品ピストン。

下は中古の89式用ピストン。

中古とは言え、89式用のピストンの方がスプリングの力は強いので、89式用のピストンを使おうかとも思いましたが…。

ノーマルのver.2メカボックスなので、耐久性重視の原則を思い出して、ver.2用のピストンを使うことにしました。

自分は、青い部分にマルイの純正シリコングリス、赤い部分に純正高粘度グリスを塗っています。

グリスは他のギア同様、小筆で薄く丁寧に塗っていきます。

当然、筆はグリスごとに使い分けです。

ギアやスイッチを取り付ける前にやるべきことかもしれませんが、ピストン、タペットプレートが動くレールの部分にシリコングリスを塗ります。

メカボックスシェルのもう片方のレールもグリスを塗るのを忘れないように。

タペットプレートもグリスアップ。

画像内で、青い矢印はシリコングリス、赤い矢印は高粘度グリス。

タペットプレートの先端にノズルを取り付け、メカボックスのレールにはめ込み、スプリングをかまします。

スイッチのスプリング部分がちょっと邪魔になるかもですが、やさしく取り付け。

スプリングは↑のように取り付けます。

シリンダーにピストンを入れた状態で、ピストンヘッドのノズル部分を、タペットプレートのローディングノズルに入れ込みます。

ローディングノズル付近を若干浮かせてやると、やりやすいと思います。

メカボックスのチョボにシリンダーヘッドの穴を合わせてはめ込みます。

メカボックスからはみ出たスプリングのお尻にスプリングガイドを差し込んで、メカボックスを閉じる準備完了です。

後は、シリンダーを右手で押さえながら、左手で細いドライバーをスプリングガイドの後ろから突っ込み、スプリングガイドごとつかんでスプリングを縮めながら、スプリングガイドの突起をメカボックスの穴に押し込みます。

この状態で、片手でシリンダーを押さえながら、もう片方の手で反対側のシェルを用意して、シリンダーを押さえつつ、手を入れ替えながらメカボックスを閉じます。

シェルのかみ合わせがなかなかピッタリと閉じれないときは、各ギアの軸、逆転防止ラッチ、トリガーの軸、スプリングガイドの突起、タペットプレートの傾き、シリンダーヘッドの穴の位置、シリンダーの前後位置、ピストンのレール位置等の不良を確認してみてください。

メカボックスのすべての合わせ面がしっかりと閉じれたらビス留め。

純正ビスはトルクスネジが混ざっているので注意。

後はグリップとモーター、バッテリーを取り付けてテストドライブするだけです。

続く…