スポンサーサイト

【HK416D/ガスブロ】ハンドガードをGEISSELE Mk15化【外装/カスタム】

2014年に購入した、僕にとって初めてのガスブロライフルであるWe-techのHK416D。

ホワイトレターを入れたり、購入直後に全バラにしたり、ダメージ加工と言い張って塗装を落としてみたり。

僕的には割と思い入れのあるエアガンなのですが、ここ数年はほとんど使う機会がなく、ガンケースに収納したままになっていました。

ところが、最近になってふとしたことで、M4の系譜を使い始めることになり、再びこの416を掘り起こすことになりました。

ただ、しまい込んでから数年経ってみてみると、4面レイルのハンドガードの存在感がありすぎて、最近のモダンなライフルと比べるとどうもモッサリ感が否めない。

ということで、ちょっとでもシュッとさせたいと思い、ハンドガードの交換を思い至った次第です。

今回チョイスしたのはGEISSELE(ガイズリー)のMk15タイプ。

同じGEISSELEのSMR HKやレミントンのRAHGなどの、ミリタリー的に使用例のあるハンドガードも気にはなりましたが、M4用のGEISSELE Mk4 FEDERALのフォルムがめちゃくちゃ好きなので、それによく似たMk15を選びました。

その他のカスタムパーツに関しては、ストックがMagpulのCTR。

光学サイトにはAimpoint T-1系のVectorOptics Maverick(あえてのGen1)。

レーザーデバイスはドンガラのDBAL、ウエポンライトはSurefire M600のB型を選択。

ハイダーはSurefire Warcomp、ウエポンライトはよく分からない45°オフセットのマウントでハンドガード右下に来るように取り付けてみました。

ボトムのM-LOKにはArisaka Difenceタイプのハンドストップ。

DBALとM600Bの2つをよく分からないデュアルスイッチでつなぎ、スイッチ自体はハンドガード左側のM-LOKに取り付け。

BUIS(バックアップアイアンサイト)にはKnight'sタイプのフリップアップ。

リアは写真には写っていませんが600Mです。

ちなみにこの構成だと、ダットサイトを覗いたときに、DBALが視野の下1/3にかかってしまいますが、ゲームで使ってみたところ、両目サイティング(片目はダットサイト、反対の目で対象を見る)をすると特に問題はありませんでした。

後はグリップをMagpulのMOE K2辺りにできたら僕的には完璧です。

それなりにモダンなHK416Dができたんじゃないでしょうか。

【M4】FBI風のM4を作ってみた②【外装編/組立】

先日、ガイズリー(GEISSELE)のハンドガード、SMR MK4 FEDERALレプを使ってM4を作りますよ~という記事を投稿しましたが、都合5000字越えの長文となってしまったので、二つに分けました。

前回を【内部メカ編】、今回を【外装編】としてお届けします。

ちなみに作った完成形はこんな感じ(↑)です。

割と今風な感じにカッコよくできたと自画自賛しております。

ではスタートです。

【外装編】

ついに待ちに待った外装の組み上げです。

タミヤカラーで塗った以前の仕様の塗膜をスポンジヤスリで削り落とし&アシ付け。

大体タンカラーが落とせたら…

これもその辺に転がっていた艶消しカラースプレーで塗装。

注意書きを読むと、なにやら塗膜が35度を超えると塗膜に粘着性が出るらしい⁉︎意味不明な塗料です。

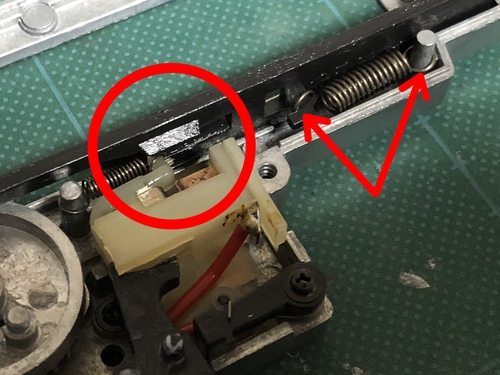

実際の作業とは順番が前後しますが、アッパーレシーバーがそこそこの幅でガタつくので、後端の耳の部分にアルミテープで厚みを持たせ、

フレームロックピンをG&P製のものからライラクス のものへと交換します。

写真が後撮りなのでアレですが、アッパーレシーバーにアウターバレルを差し込んだ後、SMR MK4ハンドガードに付属しているバレルナットをねじ込み、専用工具で締め込みます。

バレルナットのネジピッチがトイピッチでよかった。

次はガスブロック。

こんな小さくて、ハンドガードの中に隠れてしまうパーツなのに、値段が4000円とか、アホちゃうかと思ってしまいます。

ハンドガードの半分くらいの値段するやんけ~、とか思い悩みながらも、買ってしまう自分もアホですよね。

ポチった時に家族の顔が少し脳裏をよぎりました…かもしれません。

そしてまたまたパーツ箱の中から取り出したるは数年前に買ったままになっていたG&P製ガスチューブ。

最早長さも全然覚えていなかったので、合えばいいなくらいで試しに当てがって見ると、なかなかイイ感じに。

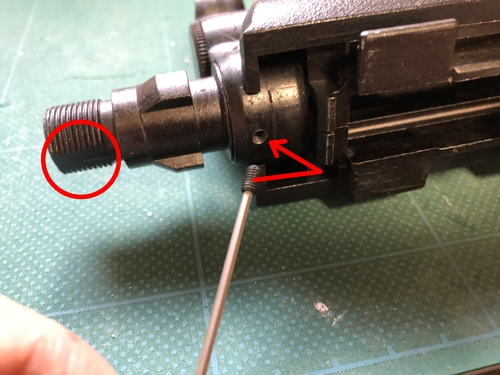

ガスブロックに付属の、ガスチューブを停めるロールピンですが、出来が悪く、変形していたので、ラジペンで軽く修正しました。

ロールピンを入れるガスブロック側の穴も若干狭く、ロールピンが入らなかったので、2㎜のドリルを使って拡張しました。

ピンポンチでガスプロックにロールピンを打ち込みガスチューブを結合し、さて今度はレシーバー側に取り付け、と思ったら、レシーバー側のガスチューブを入れる穴が、なんと1/5ほど、バレルナットで隠れているじゃないですか。

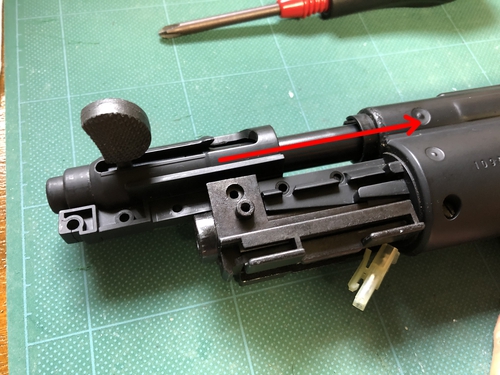

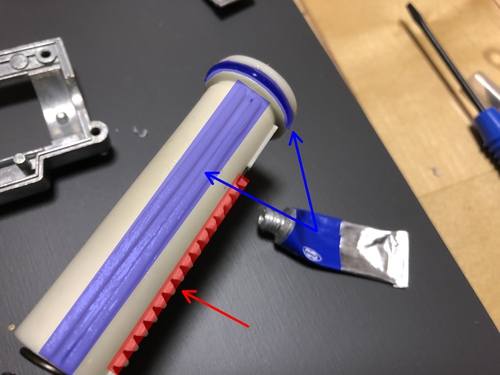

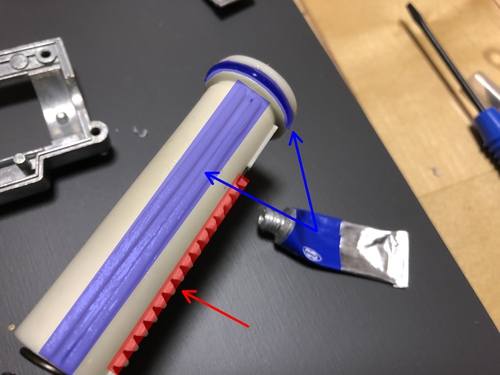

ということで、お次はガスチューブのバレルナットと重なる部分(↑赤線の部分)付近をヤスリでゴリゴリと削っていきます。

そこそこ削りました。

多少不格好ではありますが、この辺りはハンドガードで隠れてしまう部分なので気にしません。

で、組み込みした状態がこちら。

ハンドガードでほぼほぼ隠れてしまう部分ですし、エアガンとしての機能に何ら影響のない部分なんで、オミットしても全然問題ないのですが、このGEISSELEのSMR MK4というハンドガードは、トップレイル部に穴があり、見えてしまうんですよ、アウターバレル上部が。

つまり、ガスチューブの有無がパッと見でわかってしまうんですね~。

ガスブロックからガスチューブを固定できたら、アウターバレルの先端からハンドガードを被せていき、

アッパーレシーバの根元でイモネジを締め込み、細かい左右の調整をして固定します。

このイモネジはあんまり強く締め込み過ぎると、周辺のアルミ材部分が折れてしまいそうで怖いです。

ちなみに、個体によってはダストカバー部の軸がハンドガードに干渉するということで、取り付け前に若干短く切ったんですが、僕のフレームは軸の切断などしなくても、特に干渉することもなさそうな感じでした。

最後にバレルナット部でナット留めします。

ハンドガードとレシーバーの接合面は、特にスペーサーを入れたりはしていませんが、若干隙間があります。

なおかつトップレールの高さが微妙に違いますが、レプリカの光学機器程度を取り付けるに際しては特に問題になるほどの隙間・段差ではありません。

アウターバレル先端のフラッシュハイダーは、パーツ箱にあったスタンダードなバードケージタイプ。

なんか2つほど転がっていましたが、適当に手に取って取り付け。

いずれはシュアファイアとかのカッコいいヤツを付けてみたいものです。

次はグリップとストックの塗装です。

塗料箱にあったそれっぽい色を並べてみました。

左から、カラー名は

・TS-70:OD色(陸上自衛隊)

・AS-6:オリーブドラブ(USAAF)

・AS-30:ダークグリーン2(イギリス空軍)

です。

キャップの色味ではどれもほとんど変わらない感じでしたが、微妙に色合いが違います。

AS-30はちょっと緑みが強い感じがしたので、これは違うかな~だったんですが、後の2つで迷いました。

TS-70の方は開封済みの缶があったので、とりあえずお試しで別の物に塗ってみると、思いのほか自分の中でしっくりときてしまったので、AS-6を試すことなく、TS-70で塗装することに決めました。

まあ、この辺りは好みの問題もありますが。

デフォルトではTANカラーのマグプルCTRストックとバットプレートの一部、グリップなどを塗装します。

下地が明るい色なので、発色も良い感じです。

元からODカラーの物も販売されています。

後はストック周りです。

バッテリーはストックパイプインを考えているのですが、長さが中途半端なうえ、ヒューズレス状態。

ということで、一旦コード先端を切断してヒューズを組み込み、長さを調整してやる必要があります。

で、こう(↑)なりました。

車用の15A平型ヒューズを端子で接続し、取り換えがきくようにしています。

前回を【内部メカ編】、今回を【外装編】としてお届けします。

ちなみに作った完成形はこんな感じ(↑)です。

割と今風な感じにカッコよくできたと自画自賛しております。

ではスタートです。

【外装編】

ついに待ちに待った外装の組み上げです。

タミヤカラーで塗った以前の仕様の塗膜をスポンジヤスリで削り落とし&アシ付け。

大体タンカラーが落とせたら…

これもその辺に転がっていた艶消しカラースプレーで塗装。

注意書きを読むと、なにやら塗膜が35度を超えると塗膜に粘着性が出るらしい⁉︎意味不明な塗料です。

実際の作業とは順番が前後しますが、アッパーレシーバーがそこそこの幅でガタつくので、後端の耳の部分にアルミテープで厚みを持たせ、

フレームロックピンをG&P製のものからライラクス のものへと交換します。

写真が後撮りなのでアレですが、アッパーレシーバーにアウターバレルを差し込んだ後、SMR MK4ハンドガードに付属しているバレルナットをねじ込み、専用工具で締め込みます。

バレルナットのネジピッチがトイピッチでよかった。

次はガスブロック。

こんな小さくて、ハンドガードの中に隠れてしまうパーツなのに、値段が4000円とか、アホちゃうかと思ってしまいます。

ハンドガードの半分くらいの値段するやんけ~、とか思い悩みながらも、買ってしまう自分もアホですよね。

ポチった時に家族の顔が少し脳裏をよぎりました…かもしれません。

そしてまたまたパーツ箱の中から取り出したるは数年前に買ったままになっていたG&P製ガスチューブ。

最早長さも全然覚えていなかったので、合えばいいなくらいで試しに当てがって見ると、なかなかイイ感じに。

ガスブロックに付属の、ガスチューブを停めるロールピンですが、出来が悪く、変形していたので、ラジペンで軽く修正しました。

ロールピンを入れるガスブロック側の穴も若干狭く、ロールピンが入らなかったので、2㎜のドリルを使って拡張しました。

ピンポンチでガスプロックにロールピンを打ち込みガスチューブを結合し、さて今度はレシーバー側に取り付け、と思ったら、レシーバー側のガスチューブを入れる穴が、なんと1/5ほど、バレルナットで隠れているじゃないですか。

ということで、お次はガスチューブのバレルナットと重なる部分(↑赤線の部分)付近をヤスリでゴリゴリと削っていきます。

そこそこ削りました。

多少不格好ではありますが、この辺りはハンドガードで隠れてしまう部分なので気にしません。

で、組み込みした状態がこちら。

ハンドガードでほぼほぼ隠れてしまう部分ですし、エアガンとしての機能に何ら影響のない部分なんで、オミットしても全然問題ないのですが、このGEISSELEのSMR MK4というハンドガードは、トップレイル部に穴があり、見えてしまうんですよ、アウターバレル上部が。

つまり、ガスチューブの有無がパッと見でわかってしまうんですね~。

ガスブロックからガスチューブを固定できたら、アウターバレルの先端からハンドガードを被せていき、

アッパーレシーバの根元でイモネジを締め込み、細かい左右の調整をして固定します。

このイモネジはあんまり強く締め込み過ぎると、周辺のアルミ材部分が折れてしまいそうで怖いです。

ちなみに、個体によってはダストカバー部の軸がハンドガードに干渉するということで、取り付け前に若干短く切ったんですが、僕のフレームは軸の切断などしなくても、特に干渉することもなさそうな感じでした。

最後にバレルナット部でナット留めします。

ハンドガードとレシーバーの接合面は、特にスペーサーを入れたりはしていませんが、若干隙間があります。

なおかつトップレールの高さが微妙に違いますが、レプリカの光学機器程度を取り付けるに際しては特に問題になるほどの隙間・段差ではありません。

アウターバレル先端のフラッシュハイダーは、パーツ箱にあったスタンダードなバードケージタイプ。

なんか2つほど転がっていましたが、適当に手に取って取り付け。

いずれはシュアファイアとかのカッコいいヤツを付けてみたいものです。

次はグリップとストックの塗装です。

塗料箱にあったそれっぽい色を並べてみました。

左から、カラー名は

・TS-70:OD色(陸上自衛隊)

・AS-6:オリーブドラブ(USAAF)

・AS-30:ダークグリーン2(イギリス空軍)

です。

キャップの色味ではどれもほとんど変わらない感じでしたが、微妙に色合いが違います。

AS-30はちょっと緑みが強い感じがしたので、これは違うかな~だったんですが、後の2つで迷いました。

TS-70の方は開封済みの缶があったので、とりあえずお試しで別の物に塗ってみると、思いのほか自分の中でしっくりときてしまったので、AS-6を試すことなく、TS-70で塗装することに決めました。

まあ、この辺りは好みの問題もありますが。

デフォルトではTANカラーのマグプルCTRストックとバットプレートの一部、グリップなどを塗装します。

下地が明るい色なので、発色も良い感じです。

元からODカラーの物も販売されています。

後はストック周りです。

バッテリーはストックパイプインを考えているのですが、長さが中途半端なうえ、ヒューズレス状態。

ということで、一旦コード先端を切断してヒューズを組み込み、長さを調整してやる必要があります。

で、こう(↑)なりました。

車用の15A平型ヒューズを端子で接続し、取り換えがきくようにしています。

コードを延長しているせいで継ぎ接ぎのコードになってしまいましたので、いずれコード全体の引き直しをしてやる必要がありますね。

バックアップサイトは前後とも、10年くらい前に買ったマグプルのMBUS。

今回使用したCTRストックは激安のパチモンなので、そこそこガタがあります。

ガタの程度にもよりますが、自分のはガタつきが大きかったので、ストック内の底部にふすまのすべりをよくする戸すべりテープを幅を合わせて切り、貼り付けました。

これでガタはだいぶマシになりました。

後は各パーツ、アクセサリー類を取り付けていけば、こんな感じになります。

今は色々と間に合わせで作ったので、ストック、グリップ、バックアップサイト、トリガーガードとマグプルだらけですが、僕は別にマグプラーではありませんよ。

でもストックだけはマグプルCTRが大好物です。。

最後に、現状の写真を貼っておきたいと思います。

我ながら、安普請で手抜きな割にはカッコよくできたと、自画自賛中です。

ホントなら、ガスブロ機か次世代機で作ってみたかったですね~。

ガタの程度にもよりますが、自分のはガタつきが大きかったので、ストック内の底部にふすまのすべりをよくする戸すべりテープを幅を合わせて切り、貼り付けました。

これでガタはだいぶマシになりました。

後は各パーツ、アクセサリー類を取り付けていけば、こんな感じになります。

今は色々と間に合わせで作ったので、ストック、グリップ、バックアップサイト、トリガーガードとマグプルだらけですが、僕は別にマグプラーではありませんよ。

でもストックだけはマグプルCTRが大好物です。。

最後に、現状の写真を貼っておきたいと思います。

我ながら、安普請で手抜きな割にはカッコよくできたと、自画自賛中です。

ホントなら、ガスブロ機か次世代機で作ってみたかったですね~。

ウチの愛銃たちで使いまわしているM600スカウトライト、今回はオフセット用のステーを使って、銃口右下に取り付けました。

ライトを真横に付けると、銃を横から見たときにライトがハイダーと重なってカッコよくなかったという、見た目だけが理由でオフセットしました。

このアングルからのM4はメカメカしくてカッコいい!

ホントはエイムポイントのT1かT2辺りを付けたいのですが、現在物色中につき、EO Techの552で我慢。

思ったとおり、グリップとストックはTS-70で塗ってよかった。

ハンドガードとよく合う気がします。

そのうちすぐに剥げてくるとは思いますが。

バックアップサイトは前後とも、10年くらい前に買ったマグプルのMBUS。

ちょっと大きくてこんもりしているので、全体がもっさりとして見えちゃう気がします。

TROYのフォールディング・バトル・サイトに変更するのが目下の目標です。

【M4】FBI風のM4を作ってみた①【内部メカ編/組立】

最近、

まあ、もちろんM4なんですケドも。

知人が昨年HK416のデルタカスタムなるカッチョエエ銃を買いまして、なんかシュッとしたハンドガードが付いとるな~と思って検索してみると、GEISSELE(ガイズリー)とかいうメーカーのSMR(スーパー・モジュラー・レイルハンドガード)というハンドガードらしい。

M4用でもガイズリーのハンドガードが無いかな~と思って探したらトップの画像(界隈ではけっこう有名な画像らしい)が出て来ました。

ありますやんか、LEの使用例(FBIの特注らしいですが)。

GEISSELE SMR MK4 FEDERAL

レールとM-LOKスロットで構成された細身で今風のハンドガード。

しかも銃器としてはスタンダードすぎるブラックやTANではなく、ましてミリタリー感皆無の派手な赤やゴールドなどでもなく、人との違いを確実に演出し、厨二心と所有欲を満たしてくれるODカラー!

カッチョエエ!

ということで少し悩んだ挙句、散財ボタンをポチッとな。

…作ってやりました。

今回はその工程をサラッと書いてみることにしました。

誰得な記事なのかわかりませんが、よろしくお願いします。

そういえば昔、中途半端に作ったG&PメタフレのARもどき(↑黒歴史)の残骸があるので、これをバラして活用してやろうということで作業に取り掛かりました。

性能的には0.2g弾で初速90m/sec程度を目指すも、内外パーツ構成はできるだけ自宅在庫を使用して、できるだけ新たなお金を使わない方向で頑張ってみようと思います。

【内部メカ編】(外装編はコチラ)

先日、内部編、外装編をまとめて書いたのですが、どうも文章が長くなってしまったので、前後編に分けて記事を修正してみました。

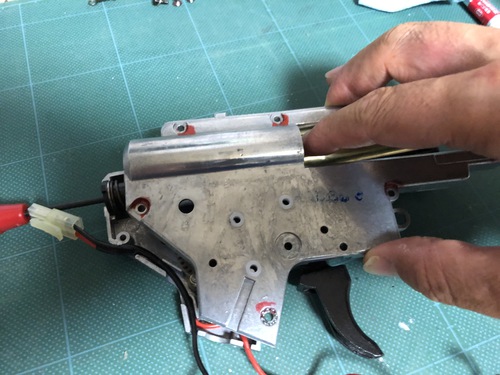

まずver.2メカボックスですが、これはもう相当古いです。

マルイ純正ですが僕が学生時代に買ったCAR-15のものですから、20年以上は経っています。

強度的に大丈夫なんでしょうか。

このメカボックスに使われていたのが、サードパーティのアルミ製ピストンとピストンヘッド、それにフルシリンダーだったので、これを全部取っ払います。

なんかよく分からない(覚えていない)メタル軸受けが入っていますが、これはなんとなくこのままに。

とりあえずピストンレール部を磨いてプチ鏡面加工です。

後で考えたら別にハイサイ機目指す訳ではないので、不要な工程だったかも。

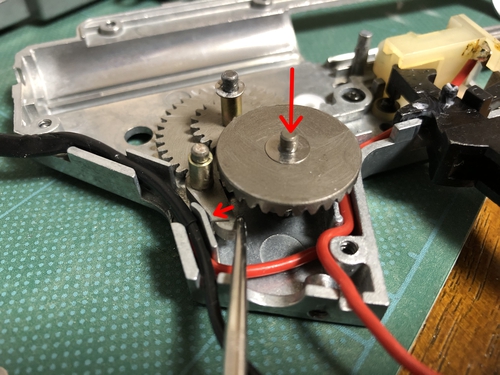

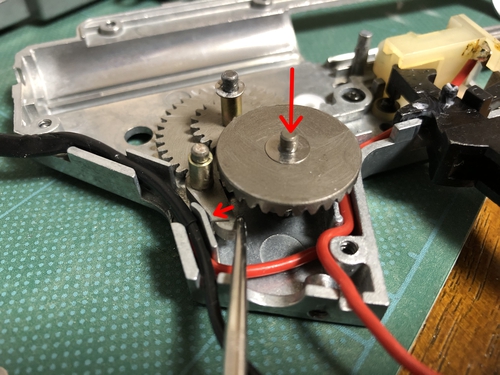

元々のギアは変にセクカされていたりしてたので、ピストンをフルに引けるギアに変更。

パーツ箱に埋まっていたヘリカル仕様の守護神(SHS)100:200。

ギア比に特別意味はありません。

僕はフルオートはほぼほぼ使わないので、ハイスピ系のギアじゃなきゃ何でもいい、くらいの感じ。

今考えるとフル純正でもよかったと思っています。

シム調整はベベル基準で頑張りましたが、どうしてもマルイ純正に比べてギア鳴きが大きくなってしまいました。

昔、守護神のベベルとマルイのピニオンは相性が悪いとか、ヘリカルギアは独特の音がするとか聞いたことがあるような、無いような。

うん、きっとその所為ということにしよう。

さすがに、CQB-Rサイズのバレルにフルシリンダーと釣り合う長さのインナーバレルは入らないので、加速シリンダーにします。

MP5とかその辺で使われているヤツです。

だいぶ汚かったので、こちらも内外共にプチ鏡面仕上げ。

シリンダーヘッドの在庫がウチにはなく、しかたなしに近所のショップさんで買ってきました。

メカボの耐久性に不安があるので、シリンダーヘッドは樹脂製がよかったのですが、その条件に合うヘッドは、そのショップにはこれしか置いてませんでした。

ノズル内径が若干狭いようで、流速チューン向けの模様。

でも流速にはしない方向。ドッチヤネン!

ピストンは以前電動89式のメンテで取り替えた、使い古しの89式用。

店頭で売られているver2用ピストン&スプリングとは自由長もピッチも違います。

加速シリンダーにver2用だとどうしても初速が上がらないので、純正でも少し強めの89式用を採用しました。

画像はありませんが、ピストンヘッドに吸気口を設け、後方吸気型に加工して取り付けます。

ライラクスのベアリングスプリングガイド(マルイ純正ピストン&スプリングなのでベアリングは無意味)

ベアリング部に幅(高さ?)があるので、スプリングの嵩上げには貢献してくれそうです。

スイッチは特に交換の必要性はありませんでしたが、タペットプレートは家にあったMP5・G3用のものを使ってます。

また、ローディングノズルはラッキーなことに「でんでんむし」が入っていました。

ので、これをそのまま運用します。

この状態でメカボックスの作業は完了です。

内容としては、あり合わせのパーツ類を使用しているとは言え、そんなに突飛な構成にはなっていないとは思っています。

ギアセットだけが意味なくオーバースペックになってしまっていますが。

あ、ちなみにモーターは、Lipo運用するためのSBDを取り付けたマルイのオールラウンダー、EG1000です。

次にチャンバー系です。

チャンバーは元々入っていたシステマ製のチャンバーセットに、マルイ純正ホップパッキン。

押しゴムも純正を入れてみたのですが、ホップの掛かりがあまりに悪く、手元にあった使い古しのライラの長掛けホップラバーのソフトに交換。

本来なら長かけ押しゴムはフラットパッキンにするべしなんでしょうが、最終的に普通程度にはホップが掛かるようになったので、結果オーライということで。

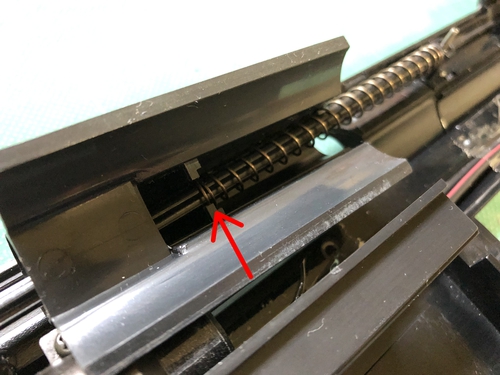

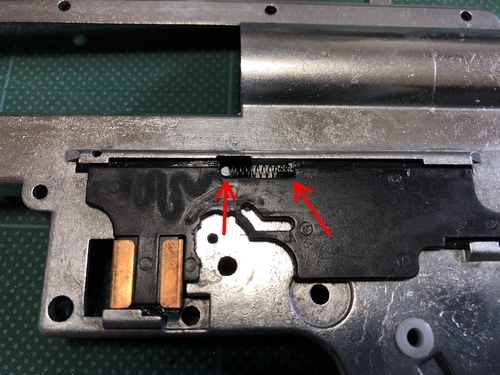

チャンバーは、アウターバレルに入れてみたら、ややガタつきがあったので、左右の赤い部分(↑)にアルミテープを巻いたら、ガタは解消。

ちなみにインナーバレルはパーツ箱から掘り出したよく分からない229mmを使いましたが、初速は80m/secチョイと振るわず。

ただ、だからと言ってスプリングをこれ以上強くするのも嫌だったので、とりあえずインナーバレルでなんとかする方向に。

在庫にあったライラのBCブライトバレル次世代416D用の275.5mmをダメ元ぶち込んでみたところ、長さはハイダー根元でギリ隠れる感じでなんとかクリア。

長すぎて使えないと思っていただけに、うれしい誤算でした。

この仕様でホップを1/4ほどかけた状態での初速は90~91m/sec程度と、イイ感じになりました。

シリンダーとインナーバレルの容積のバランスが取れた上に内径のタイト化により初速がそれなりに上がった感じだと思います。

元々ついていたアウターバレルの長さは、だいだい9インチ弱くらい。

レシーバーの前端についているバレルナット用のネジ切り部の長さを足すと、今回のSMR MK4 9.5インチの先から数ミリ出るくらいです(ハイダー用のネジ部を除く)。

参考までに、レシーバーのトップレイル前端~バレル先端(ハイダー用のネジ部を除く)までの長さで245mm弱。

昔よく分からないままにUFCとかで買った激安アウターだと思われます。

非常にザックリとでしたが、以上が内部パーツの組み込み過程と構成でした。

外装の組立については次の記事にまとめましたので、よろしければそちらの方もご覧くださいまし~。

【G3】A4のパーツを使ってSASを作りたい④:外装組立編【分解/組立】

前回からだいぶと期間が開いてしまいました。

他でやっている軽四ワゴンのメンテ記事が思いのほか忙しくてこちらまで手が回りませんでした。

前回はG3A4のパーツを使ってG3SASを作っていく過程で、メカボックスをオーバーホールがてら分解し、再組立てしました。

今回は完成したメカボックスに外装を取り付けていきます。

前回作ったメカボックスに、本来ならグリップとモーター、バッテリーだけを取り付けて、動作確認します。

うっかりその工程をすっ飛ばして、ロアレシーバーをいきなり取り付けてしまいました。

もし動作不良とか有れば、またロアレシーバーを取り外して〜とかしないと行けないので、少しめんどくさくなります。

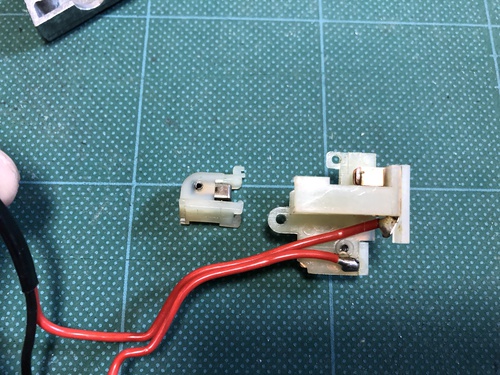

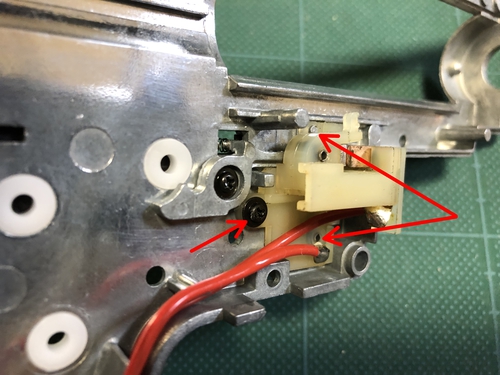

ロアレシーバー左側の内側からこのパーツをはめ込みます。

レシーバー左面を下に向けて(画像では見やすいように左面が上を向いていますが)、レシーバーの内側から↑のパーツを置き、そこにメカボックス を入れ込みます。

セレクターレバーの軸の根元にある四角い凸形を、先ほどメカボックスとロアレシーバーの間に入れたパーツの凹形にはめ込む感じで…

セレクターレバーの軸を、レシーバー左側からメカボックスごと貫通させます。

セレクターレバーを貫通させたら、レバーと反対側から出たレバー軸に、黒い小さなワッシャーを入れ、キャップをします。

キャップ裏の穴の部分には、レバー軸に合わせた切り欠きがあるので、ちゃんと噛み合わせます。

めちゃくちゃ小さいマイナスネジを締めていきます。

ここは精密ドライバーが必要です。

次にグリップを取り付けます。

まずメカボックスから伸びるモーター端子の付いた赤黒のコードを、グリップ上面の前後の穴から通します。

コード自体がクネクネの状態で固くなっていると思いますので、無理に通そうとせず、グリップやメカボックス の角度を変えてみたりしながら、入れ込みます。

コードが通れば、今度はトリガーガード後端のレールに、グリップ前側上端のガイドを沿わせてスライドさせます。

グリップを奥まで差し込んだら、グリップ内部の↑の穴2カ所をネジ止めします。

グリップにモーターを入れます。

G3A4のデフォルトモーターはEG700ですが、ちょっと非力感があるので、万能モーター・EG1000を使います。

モーターのピニオンギアが付いている方をメカボックスの内部に差し込む感じで挿入します。

モーターの前後方向の向きは、モーターのお尻に赤いマーキングがされている方が赤コード側(つまりグリップ前側)です。

グリップ内のコードはモーターとグリップの隙間を這わす感じで逃がします。

コードの先端を、モーターのお尻にある平たい板に接続します。

しっかりと奥まで押し込みます。

グリップの底蓋を閉じます。

グリップを上下逆さまに持って、親指で底板を押さえながら、しっかりとタッピングビスを締めます。

これでグリップの取り付けは完了。

遅まきながら、テストドライブです。

メカボックスの後ろから出ているコードにバッテリーを差し込み、グリップの底蓋の真ん中あたりにあるイモネジに六角レンチを差し込み、セレクターレバーをセミオートの位置でトリガーを引きます。

グリップ底部に刺した六角レンチを90度~180度ずつ回して、その都度トリガーを引いてやると、メカボックスの作動音が変化するのが分かると思います。

主に高音が大きくなったり小さくなったりと変わります。

メカボックスのノイズの原因は主にベベルギアと、モーターのピニオンギアのかみ合う音だそうです。

イモネジを六角レンチで締めたり緩めたりすることで、モーターが微妙に上下に動き、ベベルギアとピニオンギアのかみ合いを微調整できるのです。

この高音ノイズがいちばん小さくなったところで調整完了、六角レンチを抜きます。

今回のようなマルイ純正仕様ですと、最終的には高音ノイズはほとんど聞こえないくらいになると思います。

次にアッパーレシーバーを組み上げていこうと思います。

まずは開いた右側のアッパーレシーバーにチャンバーホールドプレートを取り付けます。

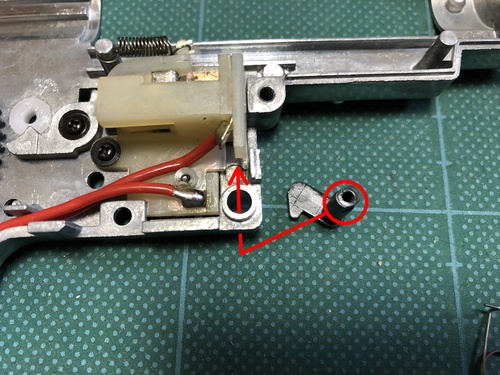

矢印の溝に電源コードを這わせます。

ちなみにヒューズ位置はA4ではハンドガード内でしたが、SASではアッパーフレーム後端になりますので、コードに互換性はありません。

コードを這わせたら、矢印の位置辺りを適当にテープで留めておきます。

バレル基部を取り付けます。

矢印の位置のネジを締めます。

ちなみにこれらのネジは上側2本と下側1本の種類が違います。

上側はΦ3×15mmのタッピングビス、下側はM3×10mmネジになっているので注意です。

コッキングスプリングガイドにボルトスプリングを差し込み、ボルトに入れ込んで、スプリングガイドの後端を矢印のピンの位置に差し込みます。

スプリング前端はボルト裏の↑の位置に当たるように組みます。

ちょっと画像では醜いですが、矢印の位置にある段差がありますので、その段差にボルト前端を引っ掛けます。

フレームを閉じる前に、リアサイトを固定するためのナットが、↑の位置にちゃんと入っているか確認しておいてください。

先ほど取り付けたボルト上側にフレームパーツという名称になってますが、細長いフタ状のパーツを置いて、左側のフレームを閉じてしまいます。

ネジは3ヶ所、フレーム前から、マイナス頭のΦ3×24mm、フレーム中央がΦ3×15mm、フレーム後端部がΦ3×10mmのネジになります。

リアサイトを取り付けます。

リアサイトはこのネジ1本で止まっています。

次はコッキングレバー回りを組み立てます。

コッキングレシーバー(外側になる筒)にコッキングパイプ(内側になる棒)を入れ込みます。

向きは画像のとおり。

その後でコッキングレバーを差し込みます。

ちなみにコッキングレバーはMP5JやR.A.S.とは共通パーツです。

コッキングレバーを差し込んだら、コッキングレシーバーの前方向からネジを締めてコッキングレバーを固定します。

ネジは皿タッピングのΦ3×10mmです。

組み立てたコッキングパイプの中にコッキングスプリングを入れ込み、

組み立て済みのアッパーレシーバー上端にある穴の中に見える、コッキングスプリングガイドがコッキングスプリングの中に入り込むようにして…

アッパーレシーバーとコッキングレシーバーを合体させます。

あるいは合体させる際、先にコッキングスプリングをスプリングガイド側に差し込んでから合体させた方がやりやすいかもです。

ネジを3ヶ所締めます。

いちばん銃口側はナベのM3×16mm、アッパーレシーバー側2本はナベネジのM3×14mmで、こちらは反対側からM3のナットで挟み込んで固定しますので、付け忘れに注意してください。

フロントサイトを取り付けます。

銃口方向から取り付けて、銃右側からイモネジM4×12mmで固定します。

もしフロントサイトが取り付けにくい場合は、↑のネジを気持ち緩めてやると、スポっと入ったりします。

レシーバーカバーを取り付けます。

向きは↑のとおり(フロントサイトがついていませんが、気にしないように)。

レシーバーカバー裏、後方のL字型の突起をアッパーレシーバーに引っ掛けてから取り付け、外側からネジを締めます。

ネジは六角穴付皿M3×8mmになります。

次はマズルを取り付けるわけですが、今回はインナーバレルの延長を予定しています。

純正の208mmインナーバレルであれば、何も考えずにマズルをポン付けするだけでいいのですが、インナーバレルが208mm以上長くなるとマズルの中にストッパーがあり、これが邪魔してインナーバレルが通りません。

今回は280mmのインナーバレルを使う予定なので、内部のストッパーをドリルで削ります。

コイツを削るわけですが、小さいパーツなので、ちゃんとマズルをバイス等で固定するか、ボール盤などを使って、ドリルをマズル内に突っ込んでください。

でなければ、ドリルに指を巻き込んで大けがをする可能性があります。

ドリルサイズは8mmだったような…。

違ってたらすみません。

概ね削れたら、後はリューターか棒ヤスリでひたすら調整します。

途中でインナーバレルを突っ込みつつ、抵抗なく貫通できるようになれば、フロントサイトに取り付けします。

マズルの根元をイモネジM3×5mmで止めます。

銃口側の平たくなっている部分ですが、直接ハイダーを取り付ける時以外は、向きは特に気にする必要はありません。

また今回は延長したインナーバレルを隠す意味でショートサイレンサーを付ける予定ですので、バレルフロントカラー、フラッシュハイダーは取り付けません。

ハンドガードを取り付けます。

ハンドガードを若干前側にずらしてアッパーレシーバーと合わせ、ハンドガードをレシーバー側(後方)にスライドさせて、それぞれの突起を嚙合わせる要領です。

前方の金属製ストパーがカチッとなったらしっかりとはめ込みできています。

次にチャンバー~インナーバレルです。

インナーバレルは280mmを使います。

ホップパッキンの回転留めリブがハマる溝に高粘度グリスを塗りこみます。

リブの位置に合わせてインナーバレルにホップパッキンを被せます。

パッキンを被せたら溝からはみ出たグリスを馴染ませ、さらにパッキンにシリコングリスを塗りこんでいきます。

チャンバーにインナーバレルを差し込んでいきます。

インナーバレルの溝が見えている方が、チャンバーの給弾口と同じ方向に向いているかチェックです。

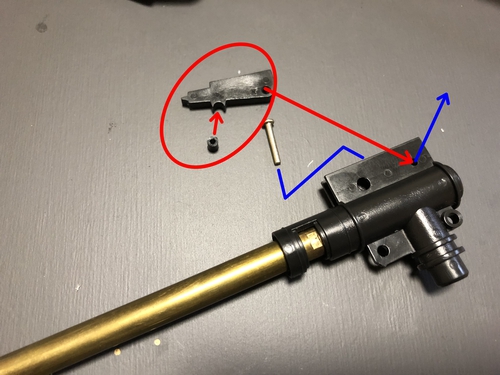

ホップアームと押しゴムをセットして、銃口に向かって右側からピンを押し込みます。

インナーバレルのストッパーをはめ込みます。

インナーバレルの赤マルの窪みに、ストッパー裏側の出っ張りを合わせるようにします。

ここに水道用のシールテープを挟み込んでもいいかもです。

ホップの強さ調整のダイヤルの溝にシリコングリスを塗りこみます。

ダイヤルがはまる位置にもシリコングリス。

ダイヤルの溝にホップアームの先端の突起を差し込みながら、ダイヤルを取り付けます。

最後にすべてを結合します。

組み立て済みのアッパーレシーバーにチャンバー付きのインナーバレルを入れ込み、その後ろからメカボックス付きのロアレシーバーをスライドさせて入れ込んでいきます。

しっかりとロアレシーバーを入れ込んだら、フレームロックピンを差し込み、反対側から専用のマイナスネジを締めます。

メカボックスストッパーをメカボックスの後ろに入れ込み、メカボックスとM5×10mmのナベネジで結合し、メカボックスからのコネクタとアッパーレシーバーについているコネクタも結合します。

コードは折りたたんでレシーバーの後端に入れ込みます。

この画像ではヒューズがついていませんが、後日取り付けましたので、ご安心を。

レシーバー後端右側の切り欠きに、画像のように伸縮ストック用のストッパーを組み付けます。

伸縮ストック基部をレシーバー後端部にそのまま差し込みます。

画像では銃口が左向きに置いていますが、この向きに置くと、先に右面にはめ込んだストックのストッパーがポロッと外れますので要注意。

左面からストックロックピンを差し込みストックを右面から付属の特ネジM3×6mmで固定します。

ここはあまりよく締めすぎると、ピン側のメスネジの口が変形して最悪ピンが最後まで入らなくなりますので注意です。

指で回していって、回らなくなったところからマイナスドライバーでキュッ、くらいが良いかと思います。

マルイのショートサイレンサーを取り付けて、インナーバレルを隠します。

ようやく形になりました。

画像がピンボケですが、マルイバイオ0.2gで初速83m/sec。

新品箱出しのスプリングなんで、初期縮みのない状態ですので、今後ある程度撃てば、初速は少し下がってきそうな気がします。

ここまで読んでいただいた方、お疲れさまでした。

こんなどうでもいいような長駄文、だれが読むんでしょうね、全く。

ありがとうございました。

次回は、初速の調整と若干の外装カスタムを施していきたいと思います。

【G3】A4のパーツを使ってSASを作りたい③:メカボックス編【分解/組立】

先だってより続いているG3A4をSASに着替えさせたい企画。

今回はメカボックス分解後のオーバーホール、組立てを行っていきたいと思います。

マルイG3A4のメカボックス。

まずはこれを全て分解して、シェルだけにします。

※画像では軸受けが付いたまんまですが、もちろん洗浄時はこれも外してしまいます。

分解してみたところ、特にひび割れ等もなく、チョイ汚い以外は特に問題なさそうです。

パーツクリーナーで綺麗に洗浄・脱脂後、ピストンレール部の角とバリを棒ヤスリで軽く落とし、マザーズのアルミ&マグポリッシュで磨きました。

ピストンレール付近は鏡面近くなるまで、その他の場所は軽く汚れが落ちる程度に磨きます。

研磨剤を使った後は、研磨剤の残りカスをパーツクリーナーなどでしっかりと落としてください。

ちなみにピストンレール研磨については賛否両論あるようで、平滑すぎる摺動面とグリスとが合わさると、張りつき現象が発生しフリクションロスにつながる、という方もおられます。

自分はどちらが正しいのかは分かりませんが、物心ついた時から「ピストンレールは研磨するもの」と思っていたので、なんとなくやってます。

軸受けを新品に交換します。

高価なメタルやましてやベアリングなど必要ありません。

使用頻度の低いフルノーマルのメカボックスには純正軸受けで十分です。

決してシム調整がめんどくさいわけでは…ry

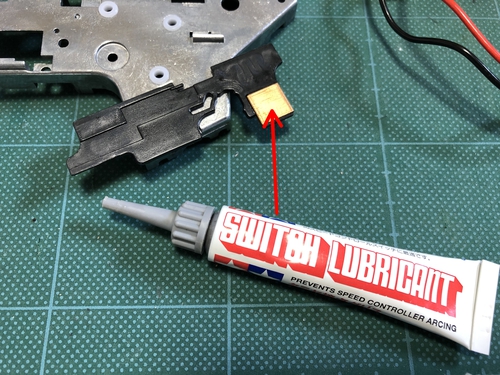

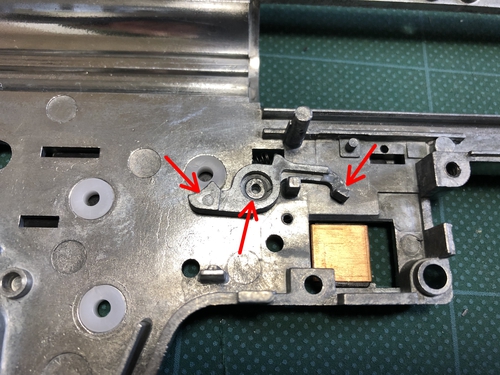

次はセレクタープレートを取り付けます。

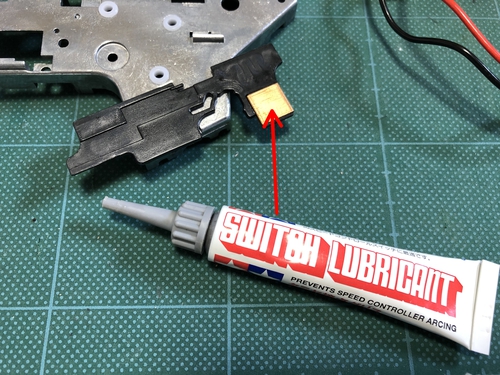

セレクタープレートの通電部が焼けるというのはあまり聞かないですが、一応接点ということで、接点グリスを塗布。

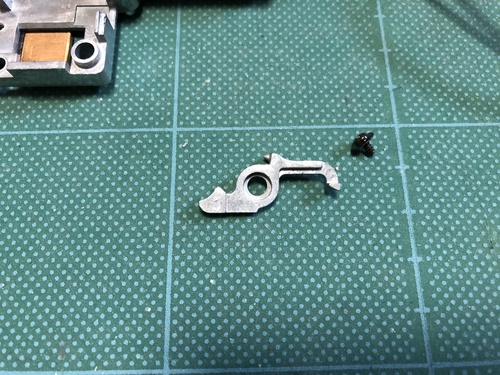

次はカットオフレバー。

ちょうどセレクタープレートの裏側に取り付けます。

矢印の位置(どこかと擦れ合う位置)にグリスを塗ります。

※真ん中の矢印の部分にタッピングビスを忘れないように取り付けてください。

自分は基本、金属同士が高速・高圧で摺動する部分には高粘度のグリスを使用しています。

カットオフレバーとスイッチ(樹脂製)、セクターギアとピストンラックギア(樹脂製)などは悩みますが、ある程度のトルクがかかる部分でもありますし、高粘度グリスでいいかなと思っています。

セレクタープレートとカットオフレバーを取り付けたら、カットオフレバーのテンションスプリングを取り付けます。

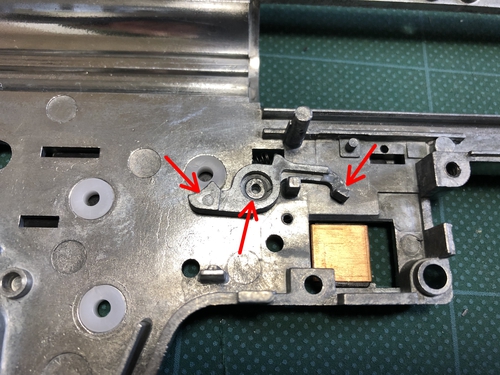

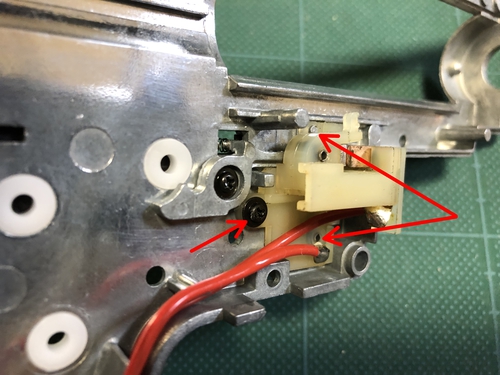

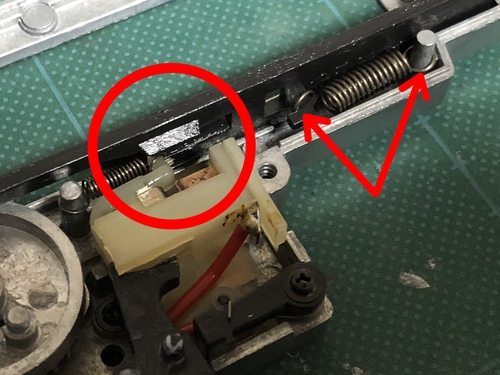

次はスイッチです。

トリガーを引くとこのスイッチのオスメスが接触して電気がモーターに流れます。

オスの先端が気持ち茶色く焼けていたので、目の細かい棒ヤスリで削って綺麗にしてから、接点グリスを塗ります。

メスの方も焼け面をヤスリで整えて、接点グリス。

グリスを塗り終えたら、オスとメスを組み合わせてシェルに取り付けます。

上下のチョボを合わせて、スイッチ左側のネジ穴にネジ止めします。

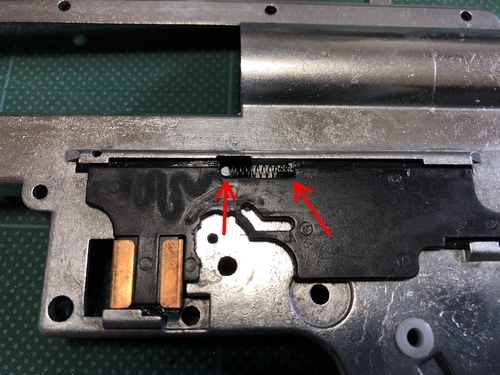

スイッチのオスとシェルの突起にスプリングをかけます。

似た形状のスプリングがありますが、大きい方がタペットプレート用、小さい方がスイッチ用です。

次にトリガーのストッパーアームを取り付けます。

棒が付いているパーツをセレクタープレート側から通します。

スプリングをかけます。

スイッチ側のパーツ(黒いL字のパーツ)をスプリングの上からはめ込んで、アームにスプリングをかけ、ネジを閉めます。

スイッチ側のパーツの向き(表裏)を確認するのを忘れていたのですが、調べてみると、上記画像の向きが正解のようですね。

※すでにセクターギアやベベルギアが取り付けられていますが、気にしないこと(笑)

スイッチの配線をシェル内に這わせます。

這わせ方は↑の画像のとおり。

すでにスパーギアと逆転防止ラッチがついていますが、気にしないこと(笑)

トリガーの取り付けです。

トリガーにはスプリングがついていますが、↑の様に取り付けます。

スプリングを取り付けたトリガーの上端を、スイッチの後端に差し込む感じで入れ込み、トリガースプリングの前端をメカボックスの壁に押し当てて、トリガーを取り付けます。

その際、トリガーの前にあるストッパーアームは上側に回転させて逃がしておきます。

もしストッパーアームが回転しない場合は、シェル裏側のセレクタープレートを後方に動かしてやると、ストッパーアームが動くようになります。

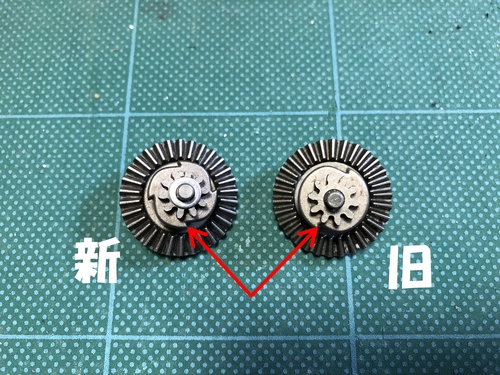

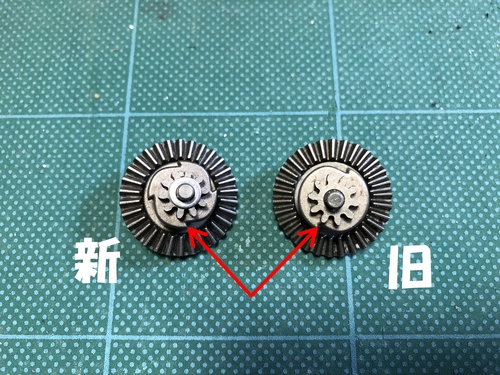

ギアについては、セクターギア、ベベルギアを新しいものに交換しておきました。

セクターは使用による摩耗変形。

ベベルについては、旧型から現行型へ変更が理由です。

ベベルは、逆転防止ラッチのかかる歯の部分が、旧型は2枚、現行型は4枚になっています。

この歯が2枚から4枚に変わるとどうなるのかというと、各ギアの逆転防止(=各ギアの保護)、および射撃時のレスポンスの向上が図れます。

この2枚の差は体感できるほど大きいです。

オーバーホールに伴い、シムも新品に交換します。

マルイの純正ギア仕様であれば、↑画像の様にシムの設定は決まっています。

もちろんもっとセッティングを詰めることも可能でしょうが、貸し出し用なので。

純正仕様で必要な性能を確保しつつ、時間と労力の節約です。

スパーギア→逆転防止ラッチの順番でメカボックスに取り付けます。

逆転防止ラッチにはスプリングがかかっていますが、↑の様に取り付けます。

逆転防止ラッチを取り付けたら、時計回りに回転させてからベベルギアを取り付けて、逆転防止ラッチを元に戻します。

逆転防止ラッチは、ベベルギアの4枚歯に引っ掛ける形になります。

最後にセクターギアを置いて、ギアの設置は完了です。

シムの取り付けを忘れないようにしてください。

シリンダーを、A4のフルシリンダー(横穴無し)から、SAS向けに加速シリンダー(横穴あり)に交換です。

これは主にインナーバレルが短くなることに起因しますが、書くと長くなるので、詳しくは別記事で。

シリンダーもピカピカに磨いてから洗浄。

内部にマルイ純正シリコングリスを指で薄く塗り伸ばします。

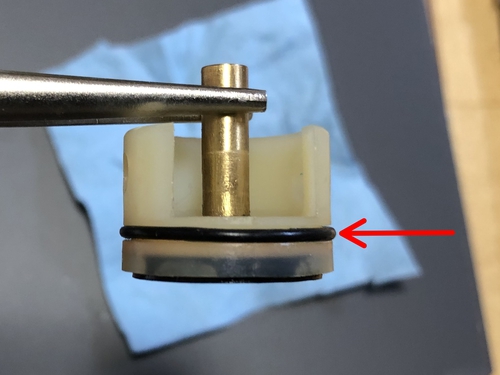

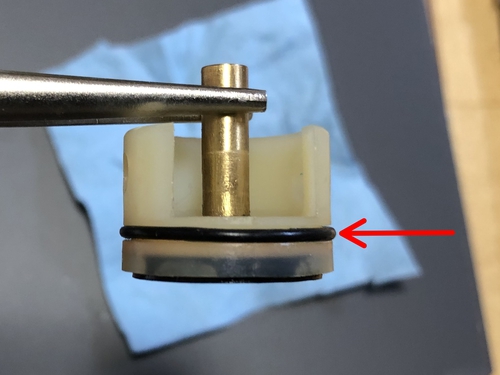

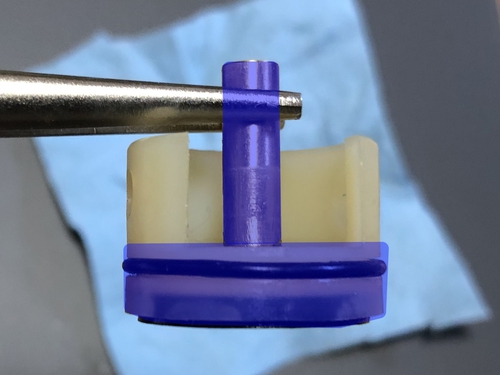

ピストンヘッドですが、経年劣化でOリングがカチカチのペタンコになっていましたので、これを交換します。

細いマイナスドライバーなどで優しくコジって取り外し、溝とリング自体にシリコングリスを塗ってから取り付けます。

交換後の画像です。

今回はK-HOBBYさんのピストンヘッド用Oリングを使いました。

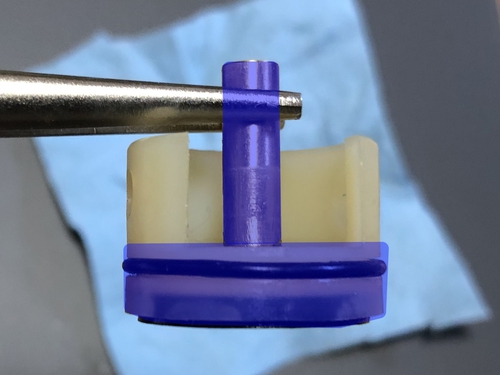

青い部分にシリコングリスを塗って先ほどの加速シリンダーにはめ込みます。

防水シールテープを巻いて気密性を上げる方法もありますが、自分はシールテープ作業がド下手なので、施工はしませんでした。

ピストンを新品に交換します。

画像上は補修部品として販売されているver.2・3用の新品ピストン。

下は中古の89式用ピストン。

中古とは言え、89式用のピストンの方がスプリングの力は強いので、89式用のピストンを使おうかとも思いましたが…。

ノーマルのver.2メカボックスなので、耐久性重視の原則を思い出して、ver.2用のピストンを使うことにしました。

自分は、青い部分にマルイの純正シリコングリス、赤い部分に純正高粘度グリスを塗っています。

グリスは他のギア同様、小筆で薄く丁寧に塗っていきます。

当然、筆はグリスごとに使い分けです。

ギアやスイッチを取り付ける前にやるべきことかもしれませんが、ピストン、タペットプレートが動くレールの部分にシリコングリスを塗ります。

メカボックスシェルのもう片方のレールもグリスを塗るのを忘れないように。

タペットプレートもグリスアップ。

画像内で、青い矢印はシリコングリス、赤い矢印は高粘度グリス。

タペットプレートの先端にノズルを取り付け、メカボックスのレールにはめ込み、スプリングをかまします。

スイッチのスプリング部分がちょっと邪魔になるかもですが、やさしく取り付け。

スプリングは↑のように取り付けます。

シリンダーにピストンを入れた状態で、ピストンヘッドのノズル部分を、タペットプレートのローディングノズルに入れ込みます。

ローディングノズル付近を若干浮かせてやると、やりやすいと思います。

メカボックスのチョボにシリンダーヘッドの穴を合わせてはめ込みます。

メカボックスからはみ出たスプリングのお尻にスプリングガイドを差し込んで、メカボックスを閉じる準備完了です。

後は、シリンダーを右手で押さえながら、左手で細いドライバーをスプリングガイドの後ろから突っ込み、スプリングガイドごとつかんでスプリングを縮めながら、スプリングガイドの突起をメカボックスの穴に押し込みます。

この状態で、片手でシリンダーを押さえながら、もう片方の手で反対側のシェルを用意して、シリンダーを押さえつつ、手を入れ替えながらメカボックスを閉じます。

シェルのかみ合わせがなかなかピッタリと閉じれないときは、各ギアの軸、逆転防止ラッチ、トリガーの軸、スプリングガイドの突起、タペットプレートの傾き、シリンダーヘッドの穴の位置、シリンダーの前後位置、ピストンのレール位置等の不良を確認してみてください。

メカボックスのすべての合わせ面がしっかりと閉じれたらビス留め。

純正ビスはトルクスネジが混ざっているので注意。

後はグリップとモーター、バッテリーを取り付けてテストドライブするだけです。

続く…

今回はメカボックス分解後のオーバーホール、組立てを行っていきたいと思います。

マルイG3A4のメカボックス。

まずはこれを全て分解して、シェルだけにします。

※画像では軸受けが付いたまんまですが、もちろん洗浄時はこれも外してしまいます。

分解してみたところ、特にひび割れ等もなく、チョイ汚い以外は特に問題なさそうです。

パーツクリーナーで綺麗に洗浄・脱脂後、ピストンレール部の角とバリを棒ヤスリで軽く落とし、マザーズのアルミ&マグポリッシュで磨きました。

ピストンレール付近は鏡面近くなるまで、その他の場所は軽く汚れが落ちる程度に磨きます。

研磨剤を使った後は、研磨剤の残りカスをパーツクリーナーなどでしっかりと落としてください。

ちなみにピストンレール研磨については賛否両論あるようで、平滑すぎる摺動面とグリスとが合わさると、張りつき現象が発生しフリクションロスにつながる、という方もおられます。

自分はどちらが正しいのかは分かりませんが、物心ついた時から「ピストンレールは研磨するもの」と思っていたので、なんとなくやってます。

軸受けを新品に交換します。

高価なメタルやましてやベアリングなど必要ありません。

使用頻度の低いフルノーマルのメカボックスには純正軸受けで十分です。

決してシム調整がめんどくさいわけでは…ry

次はセレクタープレートを取り付けます。

セレクタープレートの通電部が焼けるというのはあまり聞かないですが、一応接点ということで、接点グリスを塗布。

次はカットオフレバー。

ちょうどセレクタープレートの裏側に取り付けます。

矢印の位置(どこかと擦れ合う位置)にグリスを塗ります。

※真ん中の矢印の部分にタッピングビスを忘れないように取り付けてください。

自分は基本、金属同士が高速・高圧で摺動する部分には高粘度のグリスを使用しています。

カットオフレバーとスイッチ(樹脂製)、セクターギアとピストンラックギア(樹脂製)などは悩みますが、ある程度のトルクがかかる部分でもありますし、高粘度グリスでいいかなと思っています。

セレクタープレートとカットオフレバーを取り付けたら、カットオフレバーのテンションスプリングを取り付けます。

次はスイッチです。

トリガーを引くとこのスイッチのオスメスが接触して電気がモーターに流れます。

オスの先端が気持ち茶色く焼けていたので、目の細かい棒ヤスリで削って綺麗にしてから、接点グリスを塗ります。

メスの方も焼け面をヤスリで整えて、接点グリス。

グリスを塗り終えたら、オスとメスを組み合わせてシェルに取り付けます。

上下のチョボを合わせて、スイッチ左側のネジ穴にネジ止めします。

スイッチのオスとシェルの突起にスプリングをかけます。

似た形状のスプリングがありますが、大きい方がタペットプレート用、小さい方がスイッチ用です。

次にトリガーのストッパーアームを取り付けます。

棒が付いているパーツをセレクタープレート側から通します。

スプリングをかけます。

スイッチ側のパーツ(黒いL字のパーツ)をスプリングの上からはめ込んで、アームにスプリングをかけ、ネジを閉めます。

スイッチ側のパーツの向き(表裏)を確認するのを忘れていたのですが、調べてみると、上記画像の向きが正解のようですね。

※すでにセクターギアやベベルギアが取り付けられていますが、気にしないこと(笑)

スイッチの配線をシェル内に這わせます。

這わせ方は↑の画像のとおり。

すでにスパーギアと逆転防止ラッチがついていますが、気にしないこと(笑)

トリガーの取り付けです。

トリガーにはスプリングがついていますが、↑の様に取り付けます。

スプリングを取り付けたトリガーの上端を、スイッチの後端に差し込む感じで入れ込み、トリガースプリングの前端をメカボックスの壁に押し当てて、トリガーを取り付けます。

その際、トリガーの前にあるストッパーアームは上側に回転させて逃がしておきます。

もしストッパーアームが回転しない場合は、シェル裏側のセレクタープレートを後方に動かしてやると、ストッパーアームが動くようになります。

ギアについては、セクターギア、ベベルギアを新しいものに交換しておきました。

セクターは使用による摩耗変形。

ベベルについては、旧型から現行型へ変更が理由です。

ベベルは、逆転防止ラッチのかかる歯の部分が、旧型は2枚、現行型は4枚になっています。

この歯が2枚から4枚に変わるとどうなるのかというと、各ギアの逆転防止(=各ギアの保護)、および射撃時のレスポンスの向上が図れます。

この2枚の差は体感できるほど大きいです。

オーバーホールに伴い、シムも新品に交換します。

マルイの純正ギア仕様であれば、↑画像の様にシムの設定は決まっています。

もちろんもっとセッティングを詰めることも可能でしょうが、貸し出し用なので。

純正仕様で必要な性能を確保しつつ、時間と労力の節約です。

スパーギア→逆転防止ラッチの順番でメカボックスに取り付けます。

逆転防止ラッチにはスプリングがかかっていますが、↑の様に取り付けます。

逆転防止ラッチを取り付けたら、時計回りに回転させてからベベルギアを取り付けて、逆転防止ラッチを元に戻します。

逆転防止ラッチは、ベベルギアの4枚歯に引っ掛ける形になります。

最後にセクターギアを置いて、ギアの設置は完了です。

シムの取り付けを忘れないようにしてください。

シリンダーを、A4のフルシリンダー(横穴無し)から、SAS向けに加速シリンダー(横穴あり)に交換です。

これは主にインナーバレルが短くなることに起因しますが、書くと長くなるので、詳しくは別記事で。

シリンダーもピカピカに磨いてから洗浄。

内部にマルイ純正シリコングリスを指で薄く塗り伸ばします。

ピストンヘッドですが、経年劣化でOリングがカチカチのペタンコになっていましたので、これを交換します。

細いマイナスドライバーなどで優しくコジって取り外し、溝とリング自体にシリコングリスを塗ってから取り付けます。

交換後の画像です。

今回はK-HOBBYさんのピストンヘッド用Oリングを使いました。

青い部分にシリコングリスを塗って先ほどの加速シリンダーにはめ込みます。

防水シールテープを巻いて気密性を上げる方法もありますが、自分はシールテープ作業がド下手なので、施工はしませんでした。

ピストンを新品に交換します。

画像上は補修部品として販売されているver.2・3用の新品ピストン。

下は中古の89式用ピストン。

中古とは言え、89式用のピストンの方がスプリングの力は強いので、89式用のピストンを使おうかとも思いましたが…。

ノーマルのver.2メカボックスなので、耐久性重視の原則を思い出して、ver.2用のピストンを使うことにしました。

自分は、青い部分にマルイの純正シリコングリス、赤い部分に純正高粘度グリスを塗っています。

グリスは他のギア同様、小筆で薄く丁寧に塗っていきます。

当然、筆はグリスごとに使い分けです。

ギアやスイッチを取り付ける前にやるべきことかもしれませんが、ピストン、タペットプレートが動くレールの部分にシリコングリスを塗ります。

メカボックスシェルのもう片方のレールもグリスを塗るのを忘れないように。

タペットプレートもグリスアップ。

画像内で、青い矢印はシリコングリス、赤い矢印は高粘度グリス。

タペットプレートの先端にノズルを取り付け、メカボックスのレールにはめ込み、スプリングをかまします。

スイッチのスプリング部分がちょっと邪魔になるかもですが、やさしく取り付け。

スプリングは↑のように取り付けます。

シリンダーにピストンを入れた状態で、ピストンヘッドのノズル部分を、タペットプレートのローディングノズルに入れ込みます。

ローディングノズル付近を若干浮かせてやると、やりやすいと思います。

メカボックスのチョボにシリンダーヘッドの穴を合わせてはめ込みます。

メカボックスからはみ出たスプリングのお尻にスプリングガイドを差し込んで、メカボックスを閉じる準備完了です。

後は、シリンダーを右手で押さえながら、左手で細いドライバーをスプリングガイドの後ろから突っ込み、スプリングガイドごとつかんでスプリングを縮めながら、スプリングガイドの突起をメカボックスの穴に押し込みます。

この状態で、片手でシリンダーを押さえながら、もう片方の手で反対側のシェルを用意して、シリンダーを押さえつつ、手を入れ替えながらメカボックスを閉じます。

シェルのかみ合わせがなかなかピッタリと閉じれないときは、各ギアの軸、逆転防止ラッチ、トリガーの軸、スプリングガイドの突起、タペットプレートの傾き、シリンダーヘッドの穴の位置、シリンダーの前後位置、ピストンのレール位置等の不良を確認してみてください。

メカボックスのすべての合わせ面がしっかりと閉じれたらビス留め。

純正ビスはトルクスネジが混ざっているので注意。

後はグリップとモーター、バッテリーを取り付けてテストドライブするだけです。

続く…