スポンサーサイト

【G3】A4のパーツを使ってSASを作りたい②:パーツリスト編【分解/組立】

今回はG3A4をSAS化するにあたって、各機種のパーツリストや手元にあるパーツを比較したりして、ざっとですが調べてみました。

必要なパーツは以下のとおり(塗色違いのみと思われるパーツについては考慮に入れていません)。

※見落としや記載忘れ、逆に不要なパーツを記載している可能性もあるので、お気付きの方はご一報いただけると嬉しいです。

また以下リストを参考にしていただく分には、自己責任でお願いいたします。

←G3SAS化に必要なパーツリスト

←G3SAS化に必要なパーツリスト〇SAS系パーツ

・SAS-4 バレル基部

・SAS-5 コッキングレシーバー

・SAS-6 コッキングパイプ

・SAS-7 レシーバーカバー左

・SAS-8 レシーバーカバー右

・SAS-9 バレルフロントカラー(インナーバレル延長などでサイレンサーを取り付ける場合は不要)

・SAS-10 ハンドガード

・SAS-11 コッキングスプリング(短縮フロントに合わせてカットするなら不要?)

・SAS-13 ボルトスプリング(全長はA4と同じ、巻き数がA4の方が2巻き多く明らかに硬い)

・SAS-14 ヒューズ付きコード(ヒューズがレシーバー後端になるため。自作できる場合は不要)

・SAS-15 ホップアップ真鍮バレル(インナーバレルのこと/A4と長さ以外は共通なので、カット加工できる場合は不要)

・SAS-20 レシーバーエンド(A4からスライドストック移植するなら不要)

・SAS-21 スリングフックセット(同上)

・SAS-22 グリップ底セット(ネジ受けプレートの下に四角い板があるようですが、A4グリップ移植なら不要…だと思う)

・SAS-23 エンドピン(A4からスライドストック移植するなら不要)

〇SAS系パーツ(参考)

・SAS-1 アッパーフレーム左(外観形状はA4と同一/内側にリブの追加、厚み・高さ等の形状変更あり/未確認ではあるが互換性はあると思われる)

・SAS-2 アッパーフレーム右(同上)

〇MC51系パーツ

・MC-11N チャンバーホールドプレート(A4用から若干の形状変更あり/互換性未確認/MC51では型番MC-11が使用さている)

・MC-15N MC51・SAS専用メカBOXアッセンブル(シリンダー以外はA4と共用可能/A4はフルシリンダー、SASは加速シリンダー/HCは型番HCC-5で全く別物、ただし互換性はあり)

〇MP5K PDW系パーツ

・PD-1 フラッシュハイダー(サイレンサー等を取り付けるなら不要)

・PD-3 マズル

・PD-4 フロントサイト(形は似ていますが、A4フロントサイトとは互換性無し)

〇G36C系パーツ

・GC-50 アンダーマウントレイル

・GC-51 アンダーマウントレイルスクリュー(2本必要)

〇MP5系パーツ

・MP-39 コッキングレバー(MP5A4/A5/RAS/J共通パーツ。MP5J HC用はMP-101で互換性不明)

〇電動ガン共通パーツ

・EG-5 モーターEG1000

※〇G3A4系パーツ

・G-31N ホップアップチャンバーパーツセット(上記MC-11Nチャンバーホールドプレートが若干の形状変更があるので、これに対応する形状変更がある可能性あり/未確認)

ざっと書き出しただけても、A4→SASへの作り変えにはこれだけのパーツを要します。

そこそこ多いです。

まあ上記はあくまでパーツリスト上の必要パーツの詳細であって、オークションなどでは複数の関連パーツをある程度つなげて出品されている場合があるので、収集点数としては、さほど多くは感じないかもしれません。

また他機種からの流用部品もあるので、SAS用パーツとして価格が高騰する場合は、他機種パーツとして出品されているものを落札・購入するのもアリかも。

SASはハイサイクル機も設定されている人気機種です。

オークションでもある程度の出品数はあるのですが、それでも入札は多いです。

落札価格はそこそこ高騰することが多く、また入札が無い(少ない)出品は、元々の設定価格がマジかッ!ってくらい高額だったりします。

何が言いたいのかというと、SASに関しては、結局パーツ単位で中古品を集めていくよりか、中古の完成品のSASを買った方が安くつくこともありますよ、ということが言いたいわけです。

ま、何にしてもタイミング次第と言えなくもないですが。

今回は必要パーツ類について書いてみました。

次回からは、実際に作業に入っていきます。

【G3】A4のパーツを使ってSASを作りたい①:プロローグ編【分解/組立】

サバイバルゲームを数年続けていると、サバゲー初体験の人をゲームにお誘いすることもあります。

そんな時は、自分の使っていない電動ガンを使ってもらっています。

もちろん優しく使ってもらうことは言い含めますが、破損の可能性等は承知の上です。

万が一破損しても「OK、OK!また直すよ」、笑顔で布教活動です。

バレルを持って素振りとかされたら、さすがの自分でも怒りますが…(笑)

貸し出し機材としては次世代機のSCAR-L CQCか…

スタンダードのM4-Systemになります。

もちろんリポバッテリーや、自分が使うことは絶対にない「多弾マガジン」もセットの至れり尽くせりです。

自分としては、高性能・高剛性でリコイルユニット搭載で迫力もあるSCARを使ってもらって、できればサバゲーにハマってもらいたいという気持ちがあるのですが、実際のところ、よくチョイスされるのはM4-Sの方。

理由はシンプル、「軽さ」です。

M4-Sを初めて持ったゲーム初体験の人は

「あ、意外と重いんですね~」

というコメントがほとんど。

それに対してSCARを持った時のコメントは

「重ッ、コレ持って走り回るんですか!?」

やる前から萎えますわ~みたいな、自分が期待したものとは正反対な言葉で、(´・ω・`)ショボーンとなります。

それならということで、自宅で長期放置のバラバラ死体になっているG3A4を有効利用して、(極力お金をかけずに)イイ感じの貸し出し機材を作ってやろうじゃないの(いつかは)、という気持ちが割と前々からありました。

そのためのパーツを落札価格の安さ優先で買い集めていましたが、最近、ようやく形になるかな~って感じに集まってきたので、スタートすることにしました。

取り回し重視のG3派生モデルって言ったら、SASかMC51。

この2機種ではMC51よりかSASの方が取り回しがよく、またデザイン的にも自分の好みです(自分では使わないんですが)。

というわけで貸し出し用としてチョイスしたのは、タイトルにもある通りG3SAS。(上記画像はA4ストックを装備していますが、HC(ハイサイクル)機ではなく、HCのSASアッパー+A4ロアにスタンダードメカボックス内蔵のスタンダード機)

短い全長に、軽量の樹脂製ボディ、500連マガジンも標準装備ということで、取り回しが非常によく、予備弾倉も持つ必要無し(ジャラジャラうるさいですが)。

ウィークポイントと言えばまず思い浮かぶのが、インナーバレルが208mmと短いのと、80m/sec前後(0.2g弾使用)という初速の低さ故に、ロングレンジに弱いところか。

MP5サイズの229mmか、MC51の285mm辺りまで伸ばしてやれば、多少はマシになるのかな。

結局、全長としてはMC51と変わらない長さになりそうですが、軽量なインナーバレルが伸びるだけなんで、コントローラビリティがMC51と同程度以下になることはないとは思います(希望的観測)。

初速については90m/sec前後くらいになれば理想なのですけれど、気密アップと純正インナーバレル延長だけでは届かないか…。

それと過去にG3A4を撃っていて感じたことですが、トリガーが大きく、またトリガートラベルが長いからか、セミオートの連射がしにくいところ。

セミオートでトリガーを引ききり、カットオフレバーがスイッチを切断してから、トリガーを戻してカットオフレバーからスイッチが解放されるまでの、トリガーの移動距離がやたらと長い気がします。

自分の手が小さいことと89式に慣れてしまっていることも、そう感じた原因になっているのかもですが。

トリガーフィールの改善については、ショートストロークスイッチやトリガー形状そのものの加工などのカスタムもあるにはありますが、とは言え所詮は貸し出し用です。

確実な動作と必要十分な性能、耐久性があれば良しとします。

コストパフォーマンス重視の方向でやっていこうと思っています。

ということで、今回はプロローグとしてG3SASをつくるに至った経緯を記事にしてみました。

ダラダラと独り言のような内容を書いてしまいましたが、ここまで読んでいただいた方はありがとうございました。

次回は必要なパーツ類について書いてみようと思います。

【89式小銃/電動】ホップパッキン交換【分解/調整】

先日の89式の軽オーバーホールで、チャンバー部分の手入れを載せ忘れていたので、別記事で投稿します。

難しいことはないんですが、誰かの参考になれば、ということで。

89式のチャンバーへのアクセスは、過去記事

【89式小銃/電動】 89式の軽オーバーホール【分解/調整】

の参照をお願いします。

さて、いきなりチャンバー&インナーバレルの画像ですが、ここからバラしていきます。

まず横から刺さっているピンを抜いて、ホップアームを取り外します。

89式では定番の、ライラのストライクアームに交換済みです。

L字の先に押しゴムもくっついてますが、チャンバー内に残ってしまった場合は、ちゃんと取り出しておきます。

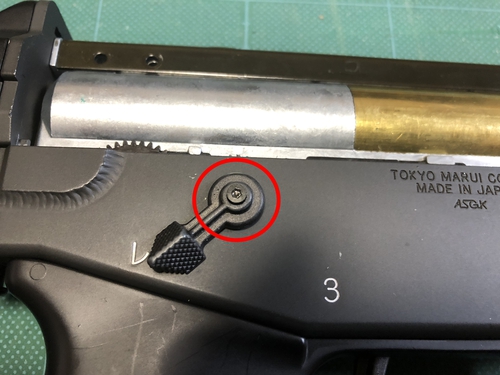

マル印のバレル留めを、細いマイナスドライバーなどで、端から押し上げて外します。

樹脂製パーツなので、破損の心配などは特にありませんが、勢い余って飛んで行くことがたまにありますので注意です。

バレル留めを外せば、チャンバーからインナーバレルが引き出せます。

ホップパッキンも一緒に付いてきます。

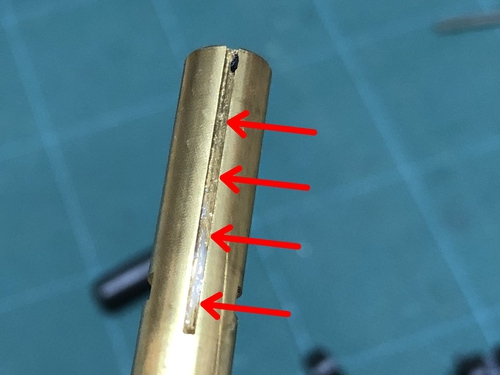

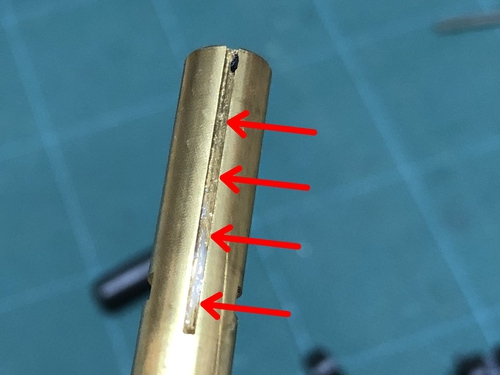

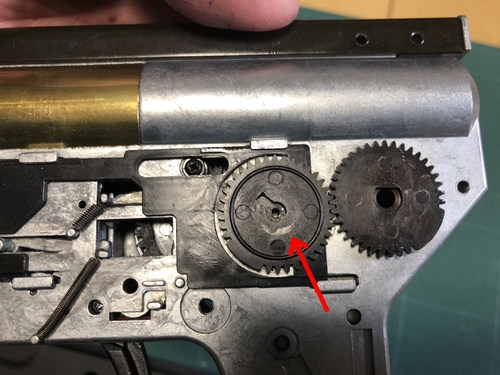

矢印の部分がホップ窓の位置で、ホップアームに押されて、パッキンが凹型に変形してしまっています。

この凹みが大きくなると、ホップアップの効きが不安定になってしまいます。

パッキンを取り外して、インナーバレルに着いた古いグリスを拭き取り、パーツクリーナー で脱脂します。

ということで、新品の純正ホップパッキンと交換です。

ちなみに純正パッキンはだいたいどの電動ガンも共通部品だと思うので、入手は割りかし容易です。

まずインナーバレルのホップ窓の反対側に、パッキンの回り止めのリブがハマる溝があります。

まずこの溝を気密保持の為、純正のシリコングリスで埋めてしまいます。

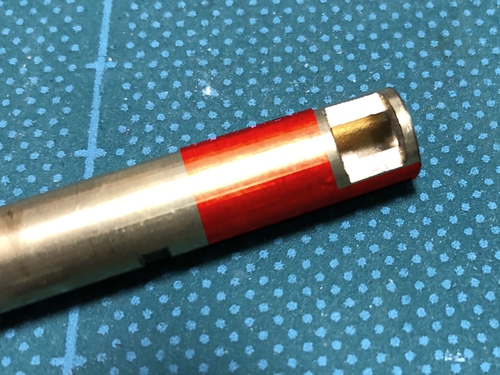

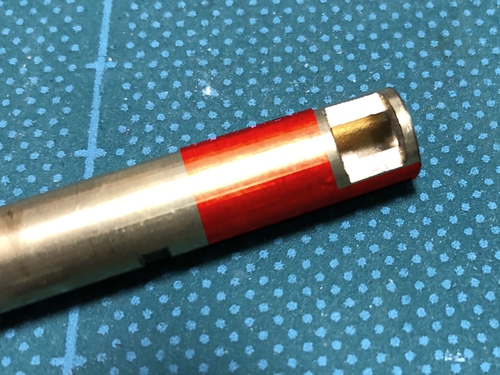

そして溝を埋めたら、溝と同じ長さまで、ホップパッキンを被せる場所(↑の赤い部分)にも、薄くシリコングリスを塗ります。

インナーバレルのホップ窓からチャンバー側の端までの間は塗らないようにしています。

理由は、BB弾を押し込む部分にグリスが付着してしまうと、シリコンスプレーと違ってなかなか取れず、ホップのかかり具合や初速が不安定になってしまいそうだからです。

グリス塗布には、模型や絵の具用の「0号」平筆を使っています。

細く平たい形状をしてるので、細かいところを塗るのに便利です。

インナーバレルにホップパッキンを被せます。

被せる際は、パッキン内部の回り止めのリブと先程グリスで埋めた溝を合わせます。

被せたパッキンの上からさらにシリコングリスを塗布します。

パッキン〜チャンバー間の気密保持の為です。

パッキンの切り口のところにシールテープを巻く人は多いと思いますが、自分はバレルをチャンバーに入れにくくなるのが嫌なので巻きません。

と言うのは負け惜しみで、実はシールテープを巻くのが極めて下手くそなだけなのです。

ホップパッキンを被せたら、回り止めの溝の端が見えてる側を下に向けて、バレルをチャンバーに差し込みます。

チャンバーの給弾口を下にして、チャンバー側からインナーバレルの内部を除き、ちゃんとホップの突起がバレルの上側に来てるか確認します。

次は押しゴムの交換です。

新旧を比較すると、やはり古い方はやや三角形に変形しています。

微々たるものかもですが、ここの変形もホップのかかり具合に影響を与えますので、新品に交換です。

アームとの接触面にグリスかシリコンスプレーを微量塗布すれば、アームにくっついて、アーム自体が取り付けやすくなります。

アームの、押しゴムをつけた方と反対側をチャンバーの調整ダイヤルの溝にはめてから、ホップアームをチャンバーに戻して、横からピンを入れます。

最後にチャンバーの調整ダイヤルを回して、ホップの突起がしっかりと出るかどうか、バレル内をチャンバー側からのぞいて確認したら、終了です。

ホップの突起が出ない場合は、インナーバレルの上下を間違えて逆さまに付けてるか、押しゴムの入れ忘れ、ホップパッキンが適正に取り付けできてるか、などを疑って下さい。

以上です。

難しいことはないんですが、誰かの参考になれば、ということで。

89式のチャンバーへのアクセスは、過去記事

【89式小銃/電動】 89式の軽オーバーホール【分解/調整】

の参照をお願いします。

さて、いきなりチャンバー&インナーバレルの画像ですが、ここからバラしていきます。

まず横から刺さっているピンを抜いて、ホップアームを取り外します。

89式では定番の、ライラのストライクアームに交換済みです。

L字の先に押しゴムもくっついてますが、チャンバー内に残ってしまった場合は、ちゃんと取り出しておきます。

マル印のバレル留めを、細いマイナスドライバーなどで、端から押し上げて外します。

樹脂製パーツなので、破損の心配などは特にありませんが、勢い余って飛んで行くことがたまにありますので注意です。

バレル留めを外せば、チャンバーからインナーバレルが引き出せます。

ホップパッキンも一緒に付いてきます。

矢印の部分がホップ窓の位置で、ホップアームに押されて、パッキンが凹型に変形してしまっています。

この凹みが大きくなると、ホップアップの効きが不安定になってしまいます。

パッキンを取り外して、インナーバレルに着いた古いグリスを拭き取り、パーツクリーナー で脱脂します。

ということで、新品の純正ホップパッキンと交換です。

ちなみに純正パッキンはだいたいどの電動ガンも共通部品だと思うので、入手は割りかし容易です。

まずインナーバレルのホップ窓の反対側に、パッキンの回り止めのリブがハマる溝があります。

まずこの溝を気密保持の為、純正のシリコングリスで埋めてしまいます。

そして溝を埋めたら、溝と同じ長さまで、ホップパッキンを被せる場所(↑の赤い部分)にも、薄くシリコングリスを塗ります。

インナーバレルのホップ窓からチャンバー側の端までの間は塗らないようにしています。

理由は、BB弾を押し込む部分にグリスが付着してしまうと、シリコンスプレーと違ってなかなか取れず、ホップのかかり具合や初速が不安定になってしまいそうだからです。

グリス塗布には、模型や絵の具用の「0号」平筆を使っています。

細く平たい形状をしてるので、細かいところを塗るのに便利です。

インナーバレルにホップパッキンを被せます。

被せる際は、パッキン内部の回り止めのリブと先程グリスで埋めた溝を合わせます。

被せたパッキンの上からさらにシリコングリスを塗布します。

パッキン〜チャンバー間の気密保持の為です。

パッキンの切り口のところにシールテープを巻く人は多いと思いますが、自分はバレルをチャンバーに入れにくくなるのが嫌なので巻きません。

と言うのは負け惜しみで、実はシールテープを巻くのが極めて下手くそなだけなのです。

ホップパッキンを被せたら、回り止めの溝の端が見えてる側を下に向けて、バレルをチャンバーに差し込みます。

チャンバーの給弾口を下にして、チャンバー側からインナーバレルの内部を除き、ちゃんとホップの突起がバレルの上側に来てるか確認します。

次は押しゴムの交換です。

新旧を比較すると、やはり古い方はやや三角形に変形しています。

微々たるものかもですが、ここの変形もホップのかかり具合に影響を与えますので、新品に交換です。

アームとの接触面にグリスかシリコンスプレーを微量塗布すれば、アームにくっついて、アーム自体が取り付けやすくなります。

アームの、押しゴムをつけた方と反対側をチャンバーの調整ダイヤルの溝にはめてから、ホップアームをチャンバーに戻して、横からピンを入れます。

最後にチャンバーの調整ダイヤルを回して、ホップの突起がしっかりと出るかどうか、バレル内をチャンバー側からのぞいて確認したら、終了です。

ホップの突起が出ない場合は、インナーバレルの上下を間違えて逆さまに付けてるか、押しゴムの入れ忘れ、ホップパッキンが適正に取り付けできてるか、などを疑って下さい。

以上です。

【89式小銃/電動】フルオートしか撃てなくなった!【分解/調整】

先日はN班長の89式を軽オーバーホールしました。

今度は自分のを…と思って、モーター交換以外はほぼ同メニューで軽オーバーホールを実施しました。

ところが、仮組みしてドライブテストしてみたら、セレクターの位置が「レ」でも「3」でも「タ」でも、なんとフルオートオンリー。

よくよく見ると、メカボックスから小さな欠片がポロッと。

これはカットオフレバーしかない!

…という話を、お仲間のH工房さんにしてたら、

「89式のカットオフレバー、手持ちであるよ? あげちゃうよ?」

面倒くさいマルイのパーツ注文の過程をすっ飛ばして、いきなり入手できちゃいました(笑)

H工房さん、恐るべし!

と言うことで今回は、タイトルにもあるとおり、フルオートしか撃てなくなった89式小銃の修理、カットオフレバーの交換がテーマです。

さて、カットオフレバーとは何ぞや。

電動ガンは通電した状態(トリガーを引いてスイッチをつなげた状態)ではフルオートでの動作が基本です。

トリガーを引き続けスイッチを通電させた状態だと、電流が流れ続けるわけですから、モーターが延々と回り続け、連動してピストンも動き続けて、フルオートの状態が続きます。

カットオフレバーとは、通電した(トリガーを引いてスイッチをつなげた)状態から、トリガーを引いたままで、内部のスイッチだけを強制的・物理的に切り離し、通電をストップさせ、メカの動きを単発で止める機構になります。

1回の発射につき1回転するセクターギアに組み込まれたカムが、件のカットオフレバーを介して、スイッチの接続を1回発射のタイミングでカットします。

故にカットオフレバーが破損して機能しなくなれば、スイッチを通電させても(トリガーを引いても)、セーフティ以外のすべてのセレクター位置でフルオートになる、もしくは逆にスイッチがカットされたままになり、トリガーを引いてもモーターが動く気配すらない、という症状になります。

✳︎以下、すでにメカボックスの内部の画像になっていますが、89式小銃分解の手順については過去記事

【89式小銃/電動】 89式の軽オーバーホール【分解/調整】

あたりをご覧ください。

まず、メカボックスを開いて、ギア類など、メカボックスを裏返したらポロッと落ちそうなパーツを全部外します。

ギアと軸受けの間に挟まっているシムは、厚みが決まっているので、バラバラにしないように注意です。

カットオフレバーは、メカボックス内のセクターギア裏に隠れています。

上が破損したカットオフレバー。

マル印の突起が折れてなくなっています。

下に置いた新品にはちゃんと突起がついています。

89式のカットオフレバーを外すには、メカボックスからギア類を全部外して、左面外側の小さい方のバネを外して、赤マルで囲んだネジを緩めます。

ちなみにバネはレバー側だけを外すのが良いと思います。

メカボックス側はネジのループが、引っ掛ける突起より小径になっているようで、取り外すと、取り付けに難儀しました。

取り付け時は、バネの方は特に注意点はありませんが、ネジの方は、カットオフレバー側の穴にネジ切りがされていませんので、ちょっと強めの力で付属のタッピングネジをねじ込んでいかなければなりません。

カットオフレバーは可動パーツなので、ネジをいっぱいまで締めこんだら、若干緩めて、レバーがスムーズに動くか確認が必要です。

緩めすぎるとレバーが外れてしまう恐れがあります。

後は、外した時の逆順でギアなどの部品を取り付けていけばオッケーです。

ちなみにここまでメカボックスを開いたのであれば、ピストンや各ギア、シリンダー等の交換洗浄・グリスアップもしておくことをお勧めします。

スイッチの接触部の点検やピストンレールの洗浄、タペットプレートの旗部分の形状・スプリング長・軸受け形状の点検交換などもするべきですね。

新品箱出し時に近い性能がよみがえります。

追記:最近はマルイ純正のメカボックスパーツを取り扱うショップも増えてきましたが、89式のカットオフレバーはほとんど見かけませんね。

社外品も無いし。

小耳にはさんでんですが、VFCのMP5のバーストメカが89式と酷似しているらしい…。

誰か試してみませんか(笑)

【89式小銃/電動】 89式の軽オーバーホール【分解/調整】

昨年8月末に義弟からスバルの軽四ワゴンを頂戴しました。

だいぶ色んなところがオツカレな車だったので、色々と手を入れてやるのが楽しくて、サバゲーから随分と遠ざかってしまいました(反省)。

今回はそれ以前から依頼を受けていた知人のマルイ電動89式の軽オーバーホール(以下OH)にようやく手を付けることができましたので、アップしていきたいと思います。

スタンダードな電動89式。

限りなくフルノーマルに近いスペックです。

自分が知る限り、自分が取り付けたストライクアーム以外は中身はいじられていません。

バッテリーも純正ニッケル水素を使い、メーカー推奨を地で行く仕様です。

OH前に初速、およびサイクルを測ります。

使用バッテリーは、自分の使っているライラクス・ギガテックのリポ、2セル7.4vの1400mAh(30c-45c)になります。

バッテリーの残量は92%、十分残っています。

使用BB弾はマルイのベアリングバイオ0.25g。

測定結果は初速75.5m/sec、サイクルが13.17発/sec。

初速については分かりやすく0.2gBB弾に換算すると、だいたい84.5m/secくらい。

旧型のマルイ・スタンダード電動やバレルの短い機種なら悪くない数字ですが、箱出しで90m/sec(0.2g)を超えてくる89式の初速としては、ちょっと低い。

これをOHで箱出しに近い状態までもっていけたらと思います。

まずハンドガードを外していきます。

前端のピンを画像手前側から奥に抜きます。

ハンドガードを前方にスライドさせると外れます。

ハンドガードを外すと、ヒューズボックスを固定するタイラップがありますので、これをカットします。

電気のコードを切ったり傷付けないように注意です。

バレル基部の上側にあるネジを外します。

これはメカボックスの背骨とつながる部分で、89式の高剛性を支える場所のひとつでもあります。

ロアレシーバー前端のピンを抜きます。

指先でギュッと押しても取れますが、もし硬い場合は布を当てたうえで、ピンポンチなどで押し抜いてください。

ロアレシーバー右側面のセレクターを「レ」の部分に合わせます。

「ア」だとアッパーレシーバーを外すときに引っかかってしまいます。

アウターバレルの右側面にあったヒューズボックスをバレルの下から左側面に持ってきます。

バレル基部にはコードを固定する突起や凹みがいろいろあって、そのままアッパーレシーバーを外すと、コードが断線や傷ついたりといった恐れが高いからです。

先ほど外したロアレシーバー前端のピン付近を下側から見た画像です。

基部パーツとアッパーレシーバーとの間に隙間が見えます。

この隙間に上手いこと電源コードを逃して…

アッパーレシーバーを前方にスライドしていきます。

すると、アッパーレシーバー~フロントセクションがゴソッと取り外せます。

次にグリップ底部のプラスネジと…

グリップ左下部のヘックスネジを外すと…

グリップ底部の蓋が外れて、モーターのお尻が見えます。

モーターにつながっている電源コードを取り外します。

狭いところに刺さっているコードなので、指で撮りにくい場合はL字型に折れている部分のコード側を細いマイナスドライバーなどですくいあげてやると外しやすいかと思います。

その時も、コードや黒い収縮チューブ、その他モーターの各部を傷つけないように気を付けてください。

コードが取れたら、モーター自体も引っこ抜きます。

これも指でつまんで簡単に取り出せます。

モーターを取り出したら、まず赤黒コードの取り回しを写真に撮っておきます。

ここは個体差あるの思うので、そこまで重要ではありませんが、組み立て時に稀に「コードが邪魔でモーターが上手く入らない~」的な時があるかもなので、そんなとき復旧しやすいと思います。

なんとなく思いついたので書いてみました。

さて、グリップ奥にあるネジ4本を抜きます。

半分見えているメカボックスの上部、背骨部分のトルクスネジを、マル印の方は取り外します。

矢印の方は緩めるだけでいいのですが、取り外してしまっても大丈夫。

背骨の前方のネジも取り外し。

折曲式のストックを、マル印のボタンを押し込んで折り曲げます。

ストックを折り曲げたら、ちょうどメカボックスの背骨の延長線上にあるヘックスのネジを外します。

セレクターの軸部分にあるヘックスを外します。

レンチを差す穴が小さく浅いので、しっかりと精度の出ているレンチで抜いてください。セレクターレバーが共回りしないように押さえながらネジを回すと抜きやすいです。

左側のセレクターインジケーターの中央部のヘックスネジも抜きます。

これで、ロアレシーバーとメカボックスの結合がすべて解除されます。

後はメカボックスを斜め上に引き抜くと完全分離です。

マル印の、コードの先端のモーターの端子に挿すメスの端子が90度に曲がっていますので、グリップ内部のコード穴に引っかかりなかなか抜けきれないことがあります。

そんなときはグリップ側から先の細長いラジオペンチか、マイナスドライバーなどでメス端子の向きを変えてやる等すると抜けやすくなります。

また、ひとつ前のメカボックスの写真ではすでに取り外されていますが、↑の写真の矢印のギアと…

その裏側ギアはネジなどでの固定はされていません。

不用意にロアレシーバーからメカボックスを取り出すと、ポロッと落ちてしまいますので要注意です。

指で押さえながらメカボックスを取り出すと良いと思います。

一応どちらのギアもマーキングの掘り込みがなされていますので、セレクターを仮当てして「ア」の位置まで回すと、マーキング同士の位置が合いますので、この状態でとりはずしてみてもいいかもしれません。

掘り込みの拡大図。

参考まで。

外したギアは左右が分からなくならないように、左右別でしっかりと保管します。

側面ギアの後ろ側のギアを外します。

矢印のネジ1本で左右両側のギアが外れます。

メカボックス上部の背骨部分を取り外し、メカボックスが完全にフリーになった状態です。

マル印のネジを外していきます。

後方3つのネジはすべてトルクスになっていますので、注意です。

グリップ側のモーター穴から細長ラジペンなどを突っ込んで、逆転防止ラッチを引っ張り解除したのち、ピストンのスプリングが弾けないように細いプラスドライバーなどをメカボックスのお尻から突っ込んで、ドライバーとシリンダーを押さえながら、メカボックスの上側を外します。

メカボックスからピストンを外して取り出します。

袋に入った方は新品のピストンです。

89式のピストンは専用品で、スプリングのピッチと長さが汎用品とは違います。

ピストンヘッドを揃えて新品のスプリングと長さを比べてみると、取り出したスプリングは約5ミリほど短くなっています。

このヘタりが、初速低下の主な原因かなー。

ちなみにスプリングとくっついているピストンですが、こちらは特に摩耗等なく、ラックギアについても特に損傷などはありませんでした。

さすが天下のマルイ製品です。

でも目視では分からない経年劣化もあるかもなので、セットで新品に交換してしまいます。

次にスイッチの交換に移ります。

トリガーを外します。

トリガー自体は簡単に外せますが、裏にスプリングが入っていますので、弾いて無くさないように注意です。

次にスイッチからコードを取り外しますが、このプラスコードは↑の画像の矢印の位置の2ヶ所でハンダ付けされています。

丁寧に外します。

コードが外れたら後は小さいネジを3ヶ所外すと、スイッチユニットが簡単に取り外せます。

↑画像は新旧スイッチユニットの比較です。

新品の通電部分が綺麗な銀色をしているのに対して、使用品はコゲコゲになってます。

バラしてみると、メス側の端子に穴が開いていました。

新品のスイッチユニットの通電部分にタミヤの接点グリスを小さい筆で塗り付けて、スイッチを組み込み、コードをハンダ付けします。

テスターで通電確認します。

取り外した金属部品たちをパーツクリーナーで綺麗にします。

古いグリスを落としてしまいます。

今回はギア類は交換せずそのまま再利用しますが、組み立ての際、シムを無くさないように要注意です。

※ちなみに以前も書きましたが、89式のギア類はすべて専用品だそうです。

ベベルは見てのとおりハイサイクル機や次世代機と同じような形状だし、セクターもバースト制御のカム付きで専用品なのが分かりますが、マルイのサービスに聞くとスパーもどうも専用設定されているようです。

マルイのサービスの方曰く、「歯数は同じですが、素材や歯の形状が微妙に違う」そうです。

Ver.2メカボックスとの互換性はありそうですが、試したことがないのでわかりませんです。

ギアの噛み合い部分にはマルイの高粘度グリスを、ピストンのヘッド周り、外側のレール、シリンダー内部にはシリコングリスを薄くなります。

最後に新品モーターです。

モーターも89式は専用部品になります。

最近のスタンダード機や次世代機などに使われている一般的なEG-1000ではなく、3点バーストに合わせて若干回転数を落とした仕様のEG-1000BTというモーターです。

また先端のピニオンギアとモーター本体の間にある銀色の筒状のタワーですが、これもBTの独自仕様になっているそうです。

新旧の比較です。

旧モーターの方はピニオンギアの塗装が剥がれて銀色になってますが、特に破損等はありません。

ただモーターのレスポンスは、銃に取り付けた状態では確実に鈍っています。

モーターは、チューナーによっては慣らし運転をしたりもしますが、今回はそのまま箱出しを取り付けます。

後は逆順で組み上げていくだけです。

組み上げ後、文頭と同じ条件で試射・初速測定したところ、初速が81.1m/sec(0.2g弾換算90~91m/sec)と、ほぼデフォルト値に。

サイクルも13.17発/sec→14.52発/secに上昇。

ちゃんとしたオーソドックスな89式小銃に仕上がりました。

ちなみにかかった費用は、交換した部品代のみ。

・ピストン:約1000円

・モーター:約3500円

・スイッチユニット:約700円

合計で5200円くらい?もうちょっとしたかな?

購入したのがちょっと前のことなんでザックリですが、こんな感じです。

89式の部品はショップでの単品購入が難しいので、部品によってはなかなか修理ができないことがあります。

なので、ヘビーユーザーさんはパーツのストックをお勧めします。

~追記

この記事の作業をした後、今度は自分の89のOHに手をつけました。

部品交換も終わり、半組み上げでドライブテストをしたら、セレクターがセーフティー以外すべての位置でフルオートになっちゃいました。

たぶんカットオフレバーです。

ヤバい、カットオフレバーはさすがにストック無いわ。

ということで、次の89式ネタはカットオフレバーに決定しました~(笑)