【LE装備】2024.02.12 CaliMart chapter.2【撮影会】

※本イベントは、私有地において管理者の許可を得て、各種安全対策を行ったうえで行われています。

photo by わちゃさん

前回のchapter.1に引き続き、今回も2024年2月12日に行われた、わサびさん主催のLE装備撮影会で撮っていただいた写真を載せていきたいと思います。

仕事終わりの帰宅後に少しずつ書き進めていましたが、もはや撮影会当日からひと月半以上経過してしまいました。

全然タイムリーな記事ではありませんが、隙間時間にでもサラッと目を通していただければ幸いです。

前回の記事でもお伝えしたように、今回の撮影会ではわサびさんのおかげでU.S.Marshal装備の大御所、ゴンさんに初めてお会いすることができました。

そしてゴンさんに色々とお話を伺う過程で、氏の所蔵品である様々な神アイテムを見せていただきました。

ほぼほぼ初めて目にする実物ばかりだったのですが、その中でも特に僕の興味の中心は「バリスティックシールド」でした。

僕は「LEと言えばバリスティックシールド」くらい思っていて、どうにか自作できないものかと、常々頭の中で妄想しています。

今回はゴンさん所有の実物シールドをお借りして、実物シールド成分を吸収しつつ、夢の一つだったシールドを用いた写真を色々と撮っていただきました。

photo by わちゃさん

まず最初の写真は、シールドを携えて移動中のMarshal。

こういう何気ない場面の写真って、変に芝居がかってなくて、自然な(?)現場感が感じられて好きです。

photo by ひろしさん

突入目標の家屋のドアガラスの中から、突入中のシールドマンを正面から撮影。

まあ、実際の現場ではありえない写真なんでしょうけど、映画などでは時々見るような気がします。

基本的にどの写真もすべてお気に入りですが、このカットは特に気に入っています。

photo byこびきさん

現場家屋の屋内検索が終わり、対象家屋から出てくるところ、的なシーンでしょうか。

こちらが油断している場面を上手く撮っていただいています。

迷彩パーカーのちづるさんの砕けた姿勢がリラックス感があって、雰囲気作りが上手いな~と思います。

自然体な様子が、ひと仕事終わった感が出ていてイイ感じです。

この写真も特にお気に入りの一枚です。

photo by ひろしさん

突入終了後の報告会?

ATFの現場に混ざるMarshal。

ハヤシさんが僕のバッテリングラムを上手にそれっぽく持ってくれていますので、僕も負けじと、ことさらシールドをアピールしてみました。

アピールのし過ぎで、あざとさが出てしまっていますが。

でも、こういったアイテムが有ると、物理的にLEっぽさが増しましです。

大根役者の自分を10割増しにして見せてくれるので、めちゃくちゃありがたいです。

photo by わちゃさん

photo by わちゃさん

別件、突入準備中。

銃口管理が全くできていないポンコツでスミマセン。

こういうトコですよね、垢抜けない風に見える原因は。

それにしても、バリスティックシールドめちゃくちゃカッコ良い!

どの角度から見ても素晴らしい。

シールド以外の写っているものはすべてオマケです。

これはシールドの写真なのです。

いつかは僕もシールドを手に入れたいものです。

photo by わちゃさん

この写真も僕の中ではやはりシールドの写真になりますが、それ以外のところに目を向けると、ATFとU.S.MARSHALのプラカードがLEを主張していてイイ感じです。

Marshalは近年、PVCのプラカードが主流となりつつあるようですが、なかなか出物が無いうえに、出物があっても高価すぎて、今のところ僕には手が届きません。

代わりに、今僕が使っているD CRAFT WORKSさんのパッチ類は、品質が良いうえにコスパも非常に高くて僕のお気に入りです。

photo by わちゃさん

突入の様子を直近から。

せっかくカッコいい写真を撮ってもらっているのに、僕も2番員のハヤシさんもフラッシュライトをつけ忘れている(笑)のがちょっと残念なところ。

とは言え、緊張感と勢いのある、カッコいい写真です。

わちゃさん、ありがとうございますm(_ _)m

photo by わちゃさん

突入目標のドア直前まで迫ったところ。

すごい迫力、圧迫感があります。

こんな感じに迫ってくるんですね。

やっぱりシールドって素晴らしいです。

シールドの写真は以上になります。

色々なシールド絡みの写真を撮っていただきましたが、今になって考えてみると、よくもまあ、自分はこんな高価な人様のアイテムを気軽に担いでいたな、と思います。

気安く借りるには、このアイテムのプライスはヤバすぎました((((;゚Д゚)))))))

とは言え、ゴンさんのおかげで、僕の小さな夢の一つが叶ったことは、感謝しかありません。

ゴンさんやわサびさんをはじめ、写真に付き合っていただいた皆様には足を向けて寝られません。

ありがとうございました。

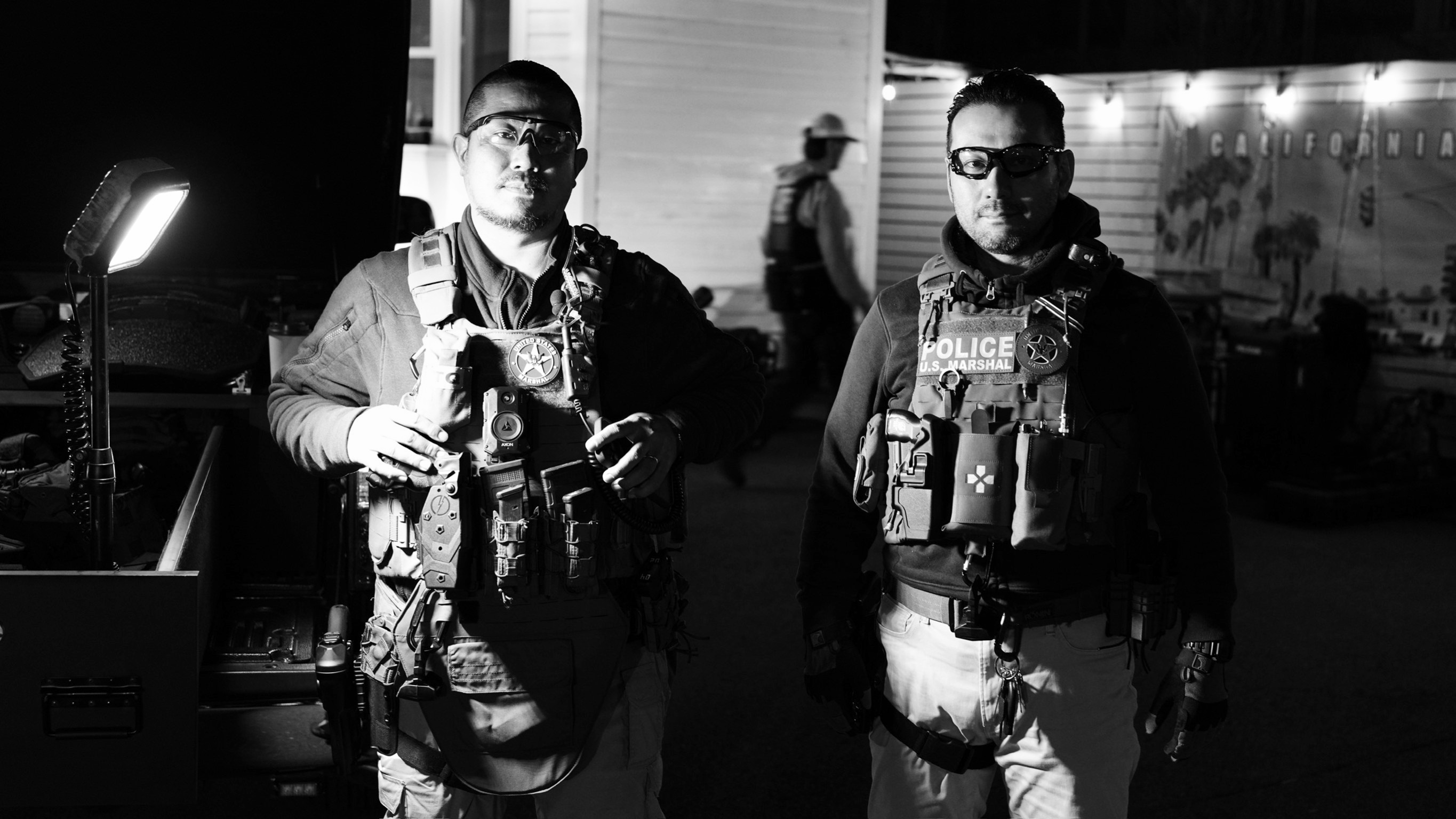

photo byわサびさん

以下は、何気ない佇まいを撮ってもらった写真になります。

何気ない、とは言いながらもカメラマンさんはいい雰囲気になるように上手い具合に撮ってくれています。

また皆さん、本格的な装備をされているので、あか抜けない装備の僕もそこに紛れて、何となくそれっぽく見える感じがします。

これは一重に、皆様の装備の着こなしと、撮っていただいている方のカメラスキルのおかげです。

他力本願もいいところです。

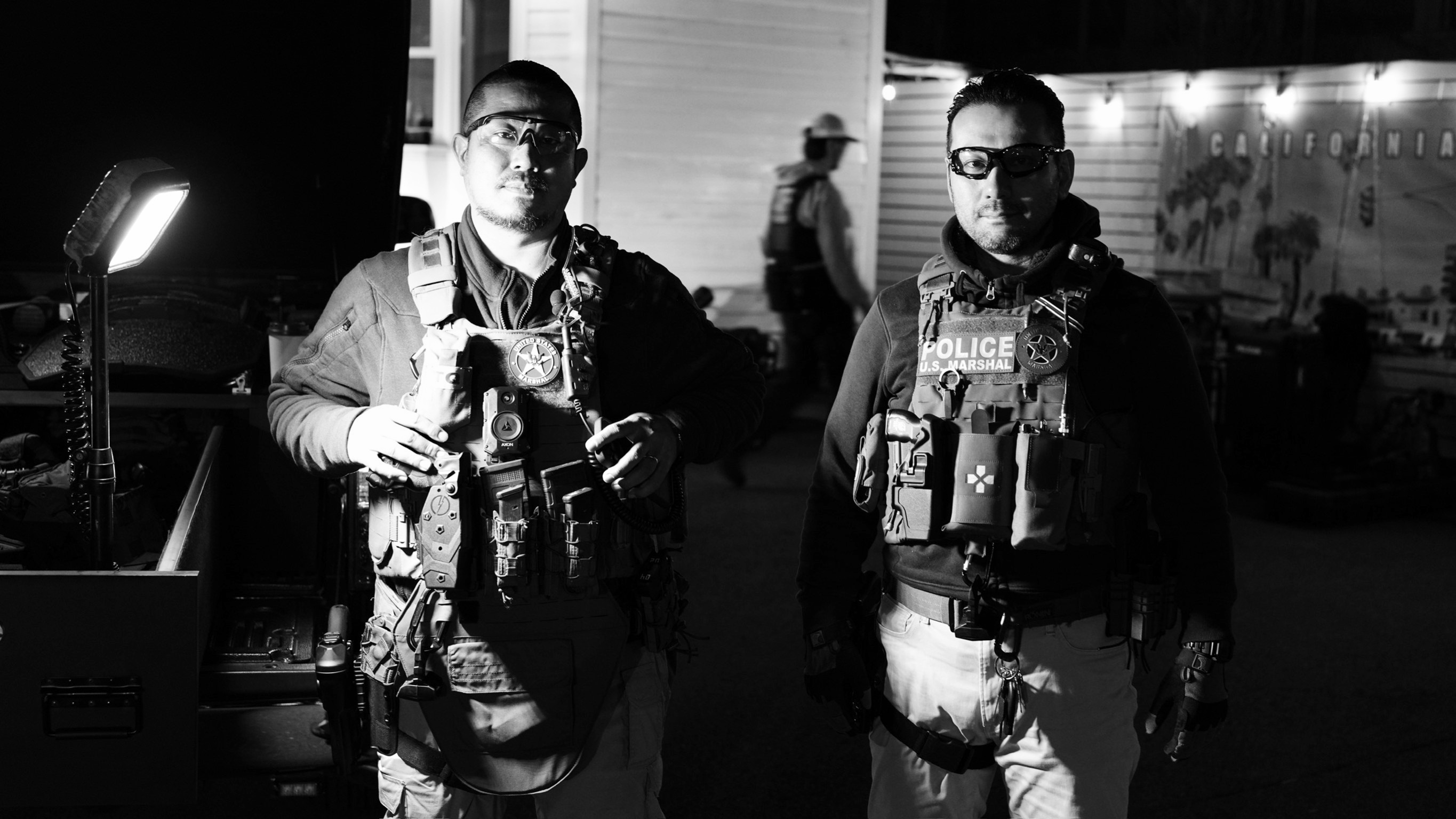

photo by ひろしさん

ATFの面々と作戦を確認するMarshal。

ブリーフィング感が出るように、柄にもなく真剣な顔をしてしまいました。

たぶん単純に、ゴンさんによる神アイテムの解説を聞き入っているだけのような気もします。

もうチョイ、あと2~3日ヒゲを伸ばしてもよかった。

勤め人故になかなか伸ばすタイミングが難しいのですが、ヒゲは雰囲気作りに結構重要ですよね。

photo by JOKERさん

ATF SRTの隊員と装備品談議をしているMarshal、のように見える一幕。

実際は何の話をしていたのか忘れてしまいましたが、たぶん、「G45のスライドを引いた時の音がいいんですよ~デレデレ」とかしょうもない話をしていたんだろうと思います。

photo by ひささん

キャリマートさんの前に停まった覆面パトカーの間から突入していくLE達の全景。

皆様のお力でそろったロケーションを全力で利用させていただいています。

こんな場所も車もシールドも、自分だけでは何ひとつそろえられません。

何より、これだけの人数がそろわないと、この現場っぽい雰囲気を出すことはできないと思います。

このようなイベントに参加できたことに感謝しかありません。

皆様、本当にありがとうございました。

photo by わちゃさん

前回のchapter.1に引き続き、今回も2024年2月12日に行われた、わサびさん主催のLE装備撮影会で撮っていただいた写真を載せていきたいと思います。

仕事終わりの帰宅後に少しずつ書き進めていましたが、もはや撮影会当日からひと月半以上経過してしまいました。

全然タイムリーな記事ではありませんが、隙間時間にでもサラッと目を通していただければ幸いです。

前回の記事でもお伝えしたように、今回の撮影会ではわサびさんのおかげでU.S.Marshal装備の大御所、ゴンさんに初めてお会いすることができました。

そしてゴンさんに色々とお話を伺う過程で、氏の所蔵品である様々な神アイテムを見せていただきました。

ほぼほぼ初めて目にする実物ばかりだったのですが、その中でも特に僕の興味の中心は「バリスティックシールド」でした。

僕は「LEと言えばバリスティックシールド」くらい思っていて、どうにか自作できないものかと、常々頭の中で妄想しています。

今回はゴンさん所有の実物シールドをお借りして、実物シールド成分を吸収しつつ、夢の一つだったシールドを用いた写真を色々と撮っていただきました。

photo by わちゃさん

まず最初の写真は、シールドを携えて移動中のMarshal。

こういう何気ない場面の写真って、変に芝居がかってなくて、自然な(?)現場感が感じられて好きです。

photo by ひろしさん

突入目標の家屋のドアガラスの中から、突入中のシールドマンを正面から撮影。

まあ、実際の現場ではありえない写真なんでしょうけど、映画などでは時々見るような気がします。

基本的にどの写真もすべてお気に入りですが、このカットは特に気に入っています。

photo byこびきさん

現場家屋の屋内検索が終わり、対象家屋から出てくるところ、的なシーンでしょうか。

こちらが油断している場面を上手く撮っていただいています。

迷彩パーカーのちづるさんの砕けた姿勢がリラックス感があって、雰囲気作りが上手いな~と思います。

自然体な様子が、ひと仕事終わった感が出ていてイイ感じです。

この写真も特にお気に入りの一枚です。

photo by ひろしさん

突入終了後の報告会?

ATFの現場に混ざるMarshal。

ハヤシさんが僕のバッテリングラムを上手にそれっぽく持ってくれていますので、僕も負けじと、ことさらシールドをアピールしてみました。

アピールのし過ぎで、あざとさが出てしまっていますが。

でも、こういったアイテムが有ると、物理的にLEっぽさが増しましです。

大根役者の自分を10割増しにして見せてくれるので、めちゃくちゃありがたいです。

photo by わちゃさん

photo by わちゃさん

別件、突入準備中。

銃口管理が全くできていないポンコツでスミマセン。

こういうトコですよね、垢抜けない風に見える原因は。

それにしても、バリスティックシールドめちゃくちゃカッコ良い!

どの角度から見ても素晴らしい。

シールド以外の写っているものはすべてオマケです。

これはシールドの写真なのです。

いつかは僕もシールドを手に入れたいものです。

photo by わちゃさん

この写真も僕の中ではやはりシールドの写真になりますが、それ以外のところに目を向けると、ATFとU.S.MARSHALのプラカードがLEを主張していてイイ感じです。

Marshalは近年、PVCのプラカードが主流となりつつあるようですが、なかなか出物が無いうえに、出物があっても高価すぎて、今のところ僕には手が届きません。

代わりに、今僕が使っているD CRAFT WORKSさんのパッチ類は、品質が良いうえにコスパも非常に高くて僕のお気に入りです。

photo by わちゃさん

突入の様子を直近から。

せっかくカッコいい写真を撮ってもらっているのに、僕も2番員のハヤシさんもフラッシュライトをつけ忘れている(笑)のがちょっと残念なところ。

とは言え、緊張感と勢いのある、カッコいい写真です。

わちゃさん、ありがとうございますm(_ _)m

photo by わちゃさん

突入目標のドア直前まで迫ったところ。

すごい迫力、圧迫感があります。

こんな感じに迫ってくるんですね。

やっぱりシールドって素晴らしいです。

シールドの写真は以上になります。

色々なシールド絡みの写真を撮っていただきましたが、今になって考えてみると、よくもまあ、自分はこんな高価な人様のアイテムを気軽に担いでいたな、と思います。

気安く借りるには、このアイテムのプライスはヤバすぎました((((;゚Д゚)))))))

とは言え、ゴンさんのおかげで、僕の小さな夢の一つが叶ったことは、感謝しかありません。

ゴンさんやわサびさんをはじめ、写真に付き合っていただいた皆様には足を向けて寝られません。

ありがとうございました。

photo byわサびさん

以下は、何気ない佇まいを撮ってもらった写真になります。

何気ない、とは言いながらもカメラマンさんはいい雰囲気になるように上手い具合に撮ってくれています。

また皆さん、本格的な装備をされているので、あか抜けない装備の僕もそこに紛れて、何となくそれっぽく見える感じがします。

これは一重に、皆様の装備の着こなしと、撮っていただいている方のカメラスキルのおかげです。

他力本願もいいところです。

photo by ひろしさん

ATFの面々と作戦を確認するMarshal。

ブリーフィング感が出るように、柄にもなく真剣な顔をしてしまいました。

たぶん単純に、ゴンさんによる神アイテムの解説を聞き入っているだけのような気もします。

もうチョイ、あと2~3日ヒゲを伸ばしてもよかった。

勤め人故になかなか伸ばすタイミングが難しいのですが、ヒゲは雰囲気作りに結構重要ですよね。

photo by JOKERさん

ATF SRTの隊員と装備品談議をしているMarshal、のように見える一幕。

実際は何の話をしていたのか忘れてしまいましたが、たぶん、「G45のスライドを引いた時の音がいいんですよ~デレデレ」とかしょうもない話をしていたんだろうと思います。

photo by ひささん

キャリマートさんの前に停まった覆面パトカーの間から突入していくLE達の全景。

皆様のお力でそろったロケーションを全力で利用させていただいています。

こんな場所も車もシールドも、自分だけでは何ひとつそろえられません。

何より、これだけの人数がそろわないと、この現場っぽい雰囲気を出すことはできないと思います。

このようなイベントに参加できたことに感謝しかありません。

皆様、本当にありがとうございました。

【LE装備】2024.02.12 CaliMart chapter.1【撮影会】

※本イベントは、私有地において管理者の許可を得て、各種安全対策を行ったうえで行われています。

photo by ひろしさん

関西では貴重なLE装備撮影会。

もうひと月以上も前の話になりますが、今回は関西LE装備界隈のドン、わサびさん主催の撮影会に参加させていただきました。

企画・運営いただいた、わサびさん・えびまよさんご夫妻には大変お世話になりました。

非常に遅くなりはしましたが、この場をお借りして、お礼申し上げます。

また、ひろしさん・わちゃさんご夫妻をはじめ、素晴らしい写真をご提供いただいた皆様、本当にありがとうございました。

photo by 僕

photo by 僕

さて、今回の舞台は滋賀県のハンバーガーショップ、キャリマートさん。

photo by わちゃさん

ここで美味しいハンバーガーを頬張りながら、身も心もアメリカンな感じでアメポリごっこに興じました。

photo byひろしさん

わサびさんと言えばATFというイメージですが、今回も例に漏れず多くのATFの方に混じって、少数のUSMS勢としての参加です。

でも少数派だからって別に変に構える必要もなく、コミュ障の僕みたいな人間にも皆さんとっても優しく接してしてくれます。

photo by JOKERさん

今回の撮影会で僕的にサプライズだったのが、LE装備界の巨塔、ゴンさんにお会いできたことでした。

ゴンさんは主に関東でLE装備の大小イベントを主催されており、U.S.Mashals Service(USMS)装備をメインにU.S.LEに造詣の深い、この界隈の牽引役的な方だと僕は認識しています。

photo by ひろしさん

わサびさんが僕をゴンさんに紹介してくださり、ゴンさんとお話しさせていただくという貴重な機会を得られました。

僕のような関西のいち地方の弱小USMS勢にとっては、またとない幸運な出来事でした。

わサびさんにはホント、重ね重ね感謝しかありません。

ただ僕はそこそこのコミュ障でして、なかなか自分の心境を、目に見える形で表せないのが申し訳ないと思います。

巨塔ゴンさんを前にしても、緊張でよく分からん事をゴニョゴニョ喋ってしまったような気がするので、なんだコイツとか思われてしまったかもしれません(>_<)

photo by わちゃさん

まずはゴンさん所有のバッジを見せていただきました。

氏の所蔵バッジの(たぶん)ごく一部。

STRONGのホルダーに入った、俗にいうセカンドバッジ?と言うんでしょうか。

ディープリセスに収まったバッジがめちゃくちゃ重厚でカッコいい!

photo by わちゃさん

僕のバッジ。

ホルダーこそPerfect Fitのスタンダードリセス(というのかな?)ですが、バッジ自体はよくわからないレプリカです。

まあ、色合いなど割と気に入ってる部分もありますが、ゴンさんのマジもんを見た後では、ちょっと切ない感じも。

photo by わサびさん

photo by JOKERさん

↑本職さんの「お宅訪問」に必要な「顧客のお宅の玄関ドアに近づく」為の技術的なことをレクチャーしてもらっているところ。

LE装備撮影会の事前準備というか、心構えとして、こういった動きを練習しておくことが、LE装備的に映える写真が撮れるポイントですよ的なお話をされていて、なるほど、アイテムを手に入れてカッコを真似るだけでは、写真に説得力は生まれないんだな、と改めて思いました。

photo by ひささん

キャリマートさんの建物をバックに、ミーティング中のお宅訪問チーム。

USMSとATF、ATF SRTの合同でのお宅訪問。

こんな集団が家に来たら、怖すぎて居留守を使いたくなる気持ちも分かります。(笑)

photo by わちゃさん

ゴンさんの愛車、アメパト仕様のタンドラの荷台に設置された、超カッコいい引き出し(TrackDrawerSystem)と、そこに詰め込まれた神アイテムの数々。

きっと本職のマーシャル車両もこんな感じなんだろうな~とか思いながら、指をくわえて眺めていました。

※なお、本イベントでカメラマンをしていただいたひろしさんが、このタンドラの引き出し(TrackDrawerSystem)を作る動画は、ひろしさんのYouTubeチャンネル「大工さんといっしょ」で見ることができます。

photo by ひろしさん

アメリカで一番売れている車種のひとつがピックアップトラックだそうですが、この超絶カッコいいバックビューを見ているとそれも納得。

LE装備という枠を超えて、男心にめちゃくちゃ刺さります。

photo by カツさん

車つながりで言うと、こちらのフォード・エクスプローラーもカッコいい。

赤×青のストロボライトを点滅させる皆さんのカッコいいアメパトを見てからというもの、アメパトを検索しまくったのは内緒です。

ただ、価格もさることながら、それ以外の色んな要素も絡み合って、僕には買えないことを思い知らされました(´;ω;`)

photo by わちゃさん

前回の撮影会を終えてから、次の撮影会に向けてポーチ類を更新して、U.S.M.Sの枠を出ない範囲で少し個性を出してみたいなと思っていました。

T.A.Gはちょっと年代が古めかな、HSGIは定番すぎるし、ESSTACも使いやすいけどシンプルすぎるし…とか考えていて、以前から気になっていたWilder Tacticalで構成することにしました。

ですがどうしてもカフケースだけが、巡りが悪く手に入らず…

そこだけHSGIのままなのが気恥ずかしい…。

photo by JOKERさん

ファーストラインにマガジンポーチを集中させるのに合わせて、アーマーの前面にはほかのポーチ類を持ってきてみました。

ラジオポーチにトラウマキット、それにテーザー。

トラウマキットはBFGのレプリカで、ウェビングに横向きに取り付ける用のものを全分解して、無理やり縦向きにつくように改造しているものです。

しかも色合いが実物とはだいぶ違います。

やっぱりホンモノが欲しい…

それとマグポでT.A.Gが古いと言いながら、テーザーは未だX26です。

撮影会に来られていたちづるさんから、以前G-CODEのモールアタッチメントごとX26Pのホルスターを格安で譲ってもらったのですが、なんと未だPを持っていないという体たらくにつき、X26用に換装しています。

全体的に非SOG系のLEっぽい配置にできたんではないかなと思っています。。

photo by ナカトミプラザさん

バッテリングラム(バタリングラム?)での玄関ドアのノック風景。

レプのラムが軽すぎるせいなのか、僕の芝居のセンスが壊滅的にダメダメなのか(たぶんこっち)、重いものを振り回してる雰囲気が全く伝わらない…。

写真の構図や場面のチョイスはとても良いのに、自分が台無しにしている感を禁じえません。

ナカトミさんに何度もリテイクをしてもらいましたが、最後まで雰囲気を出すことができませんでした(笑)

photo by ハヤシさん

フル装備のATF SRTに前衛を丸投げして、後ろで上階を警戒するフリをして楽するマーシャル、という脳内設定。

僕的には背中のお気に入りのプラカードがちゃんと反射して写っているのがうれしいです。

photo by わサびさん

せかせかと動いている最中を切り取られた一枚、的な。

シャッタースピードが遅めの設定だったのか、なんだかすごくせわしく動いている感が出いて、僕はこの写真、かなり好きです。

実際はそんなに動くことはありませんでしたが。

photo by わちゃさん

お宅訪問前の弾倉チェック。

僕はフルメタルジャケット仕様のダミーカートを入れていますが、LE(USMS?)の現場ではホローポイントを使うことが多いそうです。

これはそのうち用意しないとですね。

ということで、すでに何個か購入しました。

さて、まだまだ見ていただきたい写真はあるのですが、長くなるので、今回はとりあえずこのくらいにとどめます。

ブログにこういう写真を貼りまくっていると、どんだけ自分が好きやねん!って言われそうですが、LE装備の撮影は決して自分一人写っているだけでは写真としての完成形ではありません。

自分以外のカッコいい人達や、それをカッコよく撮ってれるカメラマンさん達がいてくれるからこそ、自分の写ったカッコいい写真が完成するんだと思います。

つまり、自分をカッコいいと思える姿に寄せていく=みんなの幸せ、ということですね(笑)

…まあ、よく分からない理論はさておいて、次回記事「2024.02.12 CaliMart chapter.2」でも、本撮影会で撮っていただいた写真を掲載していこうと思っていますので、これらの写真を見て、このような世界に興味を持たれた方は、ぜひご一緒にいかがでしょうか。

それではまた次回の記事でお会いしましょう。

photo by ひろしさん

関西では貴重なLE装備撮影会。

もうひと月以上も前の話になりますが、今回は関西LE装備界隈のドン、わサびさん主催の撮影会に参加させていただきました。

企画・運営いただいた、わサびさん・えびまよさんご夫妻には大変お世話になりました。

非常に遅くなりはしましたが、この場をお借りして、お礼申し上げます。

また、ひろしさん・わちゃさんご夫妻をはじめ、素晴らしい写真をご提供いただいた皆様、本当にありがとうございました。

photo by 僕

photo by 僕

さて、今回の舞台は滋賀県のハンバーガーショップ、キャリマートさん。

photo by わちゃさん

ここで美味しいハンバーガーを頬張りながら、身も心もアメリカンな感じでアメポリごっこに興じました。

photo byひろしさん

わサびさんと言えばATFというイメージですが、今回も例に漏れず多くのATFの方に混じって、少数のUSMS勢としての参加です。

でも少数派だからって別に変に構える必要もなく、コミュ障の僕みたいな人間にも皆さんとっても優しく接してしてくれます。

photo by JOKERさん

今回の撮影会で僕的にサプライズだったのが、LE装備界の巨塔、ゴンさんにお会いできたことでした。

ゴンさんは主に関東でLE装備の大小イベントを主催されており、U.S.Mashals Service(USMS)装備をメインにU.S.LEに造詣の深い、この界隈の牽引役的な方だと僕は認識しています。

photo by ひろしさん

わサびさんが僕をゴンさんに紹介してくださり、ゴンさんとお話しさせていただくという貴重な機会を得られました。

僕のような関西のいち地方の弱小USMS勢にとっては、またとない幸運な出来事でした。

わサびさんにはホント、重ね重ね感謝しかありません。

ただ僕はそこそこのコミュ障でして、なかなか自分の心境を、目に見える形で表せないのが申し訳ないと思います。

巨塔ゴンさんを前にしても、緊張でよく分からん事をゴニョゴニョ喋ってしまったような気がするので、なんだコイツとか思われてしまったかもしれません(>_<)

photo by わちゃさん

まずはゴンさん所有のバッジを見せていただきました。

氏の所蔵バッジの(たぶん)ごく一部。

STRONGのホルダーに入った、俗にいうセカンドバッジ?と言うんでしょうか。

ディープリセスに収まったバッジがめちゃくちゃ重厚でカッコいい!

photo by わちゃさん

僕のバッジ。

ホルダーこそPerfect Fitのスタンダードリセス(というのかな?)ですが、バッジ自体はよくわからないレプリカです。

まあ、色合いなど割と気に入ってる部分もありますが、ゴンさんのマジもんを見た後では、ちょっと切ない感じも。

photo by わサびさん

photo by JOKERさん

↑本職さんの「お宅訪問」に必要な「顧客のお宅の玄関ドアに近づく」為の技術的なことをレクチャーしてもらっているところ。

LE装備撮影会の事前準備というか、心構えとして、こういった動きを練習しておくことが、LE装備的に映える写真が撮れるポイントですよ的なお話をされていて、なるほど、アイテムを手に入れてカッコを真似るだけでは、写真に説得力は生まれないんだな、と改めて思いました。

photo by ひささん

キャリマートさんの建物をバックに、ミーティング中のお宅訪問チーム。

USMSとATF、ATF SRTの合同でのお宅訪問。

こんな集団が家に来たら、怖すぎて居留守を使いたくなる気持ちも分かります。(笑)

photo by わちゃさん

ゴンさんの愛車、アメパト仕様のタンドラの荷台に設置された、超カッコいい引き出し(TrackDrawerSystem)と、そこに詰め込まれた神アイテムの数々。

きっと本職のマーシャル車両もこんな感じなんだろうな~とか思いながら、指をくわえて眺めていました。

※なお、本イベントでカメラマンをしていただいたひろしさんが、このタンドラの引き出し(TrackDrawerSystem)を作る動画は、ひろしさんのYouTubeチャンネル「大工さんといっしょ」で見ることができます。

photo by ひろしさん

アメリカで一番売れている車種のひとつがピックアップトラックだそうですが、この超絶カッコいいバックビューを見ているとそれも納得。

LE装備という枠を超えて、男心にめちゃくちゃ刺さります。

photo by カツさん

車つながりで言うと、こちらのフォード・エクスプローラーもカッコいい。

赤×青のストロボライトを点滅させる皆さんのカッコいいアメパトを見てからというもの、アメパトを検索しまくったのは内緒です。

ただ、価格もさることながら、それ以外の色んな要素も絡み合って、僕には買えないことを思い知らされました(´;ω;`)

photo by わちゃさん

前回の撮影会を終えてから、次の撮影会に向けてポーチ類を更新して、U.S.M.Sの枠を出ない範囲で少し個性を出してみたいなと思っていました。

T.A.Gはちょっと年代が古めかな、HSGIは定番すぎるし、ESSTACも使いやすいけどシンプルすぎるし…とか考えていて、以前から気になっていたWilder Tacticalで構成することにしました。

ですがどうしてもカフケースだけが、巡りが悪く手に入らず…

そこだけHSGIのままなのが気恥ずかしい…。

photo by JOKERさん

ファーストラインにマガジンポーチを集中させるのに合わせて、アーマーの前面にはほかのポーチ類を持ってきてみました。

ラジオポーチにトラウマキット、それにテーザー。

トラウマキットはBFGのレプリカで、ウェビングに横向きに取り付ける用のものを全分解して、無理やり縦向きにつくように改造しているものです。

しかも色合いが実物とはだいぶ違います。

やっぱりホンモノが欲しい…

それとマグポでT.A.Gが古いと言いながら、テーザーは未だX26です。

撮影会に来られていたちづるさんから、以前G-CODEのモールアタッチメントごとX26Pのホルスターを格安で譲ってもらったのですが、なんと未だPを持っていないという体たらくにつき、X26用に換装しています。

全体的に非SOG系のLEっぽい配置にできたんではないかなと思っています。。

photo by ナカトミプラザさん

バッテリングラム(バタリングラム?)での玄関ドアのノック風景。

レプのラムが軽すぎるせいなのか、僕の芝居のセンスが壊滅的にダメダメなのか(たぶんこっち)、重いものを振り回してる雰囲気が全く伝わらない…。

写真の構図や場面のチョイスはとても良いのに、自分が台無しにしている感を禁じえません。

ナカトミさんに何度もリテイクをしてもらいましたが、最後まで雰囲気を出すことができませんでした(笑)

photo by ハヤシさん

フル装備のATF SRTに前衛を丸投げして、後ろで上階を警戒するフリをして楽するマーシャル、という脳内設定。

僕的には背中のお気に入りのプラカードがちゃんと反射して写っているのがうれしいです。

photo by わサびさん

せかせかと動いている最中を切り取られた一枚、的な。

シャッタースピードが遅めの設定だったのか、なんだかすごくせわしく動いている感が出いて、僕はこの写真、かなり好きです。

実際はそんなに動くことはありませんでしたが。

photo by わちゃさん

お宅訪問前の弾倉チェック。

僕はフルメタルジャケット仕様のダミーカートを入れていますが、LE(USMS?)の現場ではホローポイントを使うことが多いそうです。

ということで、すでに何個か購入しました。

さて、まだまだ見ていただきたい写真はあるのですが、長くなるので、今回はとりあえずこのくらいにとどめます。

ブログにこういう写真を貼りまくっていると、どんだけ自分が好きやねん!って言われそうですが、LE装備の撮影は決して自分一人写っているだけでは写真としての完成形ではありません。

自分以外のカッコいい人達や、それをカッコよく撮ってれるカメラマンさん達がいてくれるからこそ、自分の写ったカッコいい写真が完成するんだと思います。

つまり、自分をカッコいいと思える姿に寄せていく=みんなの幸せ、ということですね(笑)

…まあ、よく分からない理論はさておいて、次回記事「2024.02.12 CaliMart chapter.2」でも、本撮影会で撮っていただいた写真を掲載していこうと思っていますので、これらの写真を見て、このような世界に興味を持たれた方は、ぜひご一緒にいかがでしょうか。

それではまた次回の記事でお会いしましょう。

【LE装備】TEAM WENDY EXIFL3.0 BALLISTIC HELMET(レプリカ)【カスタム】

装備コスをする上でいろいろと装備品を収集していますが、実物、つまりホンモノを手に入れることができれば、リアリティという点においては理想的といえます。

実際、手に入れることができる実物装備は様々なものがあります。

とは言え、安価なレプリカ品などと比べると、どうしても高額になりがちに。

レプリカでも出来の良いものがあれば、無理して実物を購入することもないのかな、と貧乏人の私は思っています。

ただ、実物は高額すぎて買えないけど、レプリカはなんかイマイチ…というものもそれなりにあって、それが割と重要なアイテムであったりとかすることも。

teamwendy.comより引用。

自分にとっては今回のヘルメットがそれにあたります。

今回購入したのはTEAM WENDY EXIFL3.0 BALLISTIC HELMETのFMA製のレプリカになります。

このレプリカヘルメットの私的にイマイチな点は、まず第一に、このヘルメットの一番の特徴である角張ったシルエットが、なんかふんわりとして丸みを帯びてしまっているところです。

次に色合い。

ラインナップにレンジャーグリーン(以下RG)が無いようで、フォリッジグリーン(以下FG)となっています。

まあ、実物を見たことがないので、ほんとのところの正解は分からないのですが、使用例の写真を見ていると、U.S.Marshalが使っているこのヘルメットは何となくFirstSpearのSiege-RのRGの色合いと同じような感じに見えます。

私のSiege-RはSmallMonster製ですがそれなりに出来が良いという話ですので、この色合いに近づけたいところです。

あとは表面のツブツブ感。

このレプリカにも微細なツブツブはあるのですが、微細すぎてツルツルにしか見えない。

という訳で、自分なりに工作してみました。

↑がデフォルトの状態です。

角感もなく、色もグレーに近すぎる感じがします。

表面もツルツルでイマイチ、シュッとしません。

購入時期がLE MEETING HYOGO Vol.3の直前だったこともあり、とりあえず、自宅にあったタミヤのプラカラーで近そうな色を選んでスプレーだけして、急場をしのぎました。

まあ、それでも遠目で見ればそれっぽくは見えそうな気がしますが、どうしても角感の無さと表面のツルツル感が気になって、第二回目のカスタムを施すことにしました。

とりあえず、角感を出すために、↑図の矢印の部分を削ります。

やすりは紙やすり、スポンジやすり、プラスチック整形用の金属製棒やすりと色々試しましたが、角を出す段階では棒やすりがザクザク削れて、使いやすく思いました。

角になる部分にマジックで線を入れ、それを目安に削り込んでいきます。

線はフリーハンドで入れました。

だいたい形ができたら、表面のキメを整えるために、紙やすりやスポンジやすりの400番や800番あたりをかけて、その後中性洗剤で洗浄、乾燥、を経て、今度はツブツブ感を出していきます。

ツブツブ感が出る塗料をバットの上に流し、スポンジローラーで塗っていきます。

一通り塗り終わったら、こんな感じ↑になりました。

ちょっとやり過ぎた感がしないでもないですが。

ちなみに今回使ったツブツブ感を出す塗料というのは、こちら↑

ニッペホームプロダクツ株式会社のP-Effectorザラザラベースという塗料。

粘度が高いので、筆や刷毛で塗るとどうしても筆の跡が残ります。

苦肉の策でスポンジローラーを使うことを思いつきました。

ザラザラベースを乾燥させてから、今度は色を塗ります。

実物TEAM WENDY EXIFL3.0 BALLISTIC HELMETのRGがどんな色味かは分かりませんが、自宅にあったグリーン系塗料を見比べた結果、タミヤプラカラーのAS-6オリーブドラブ(USAAF)が一番近い感じがしたので、これを塗りました。

でもちょっと緑味が勝っている気がします。

微妙に茶色寄りの色の方がいいのかもしれません。

もしどなたか、こっちのほうがいいよ、っていうカラーをご存じでしたら、ぜひご教示願いたく思います。

次にベルクロのメスの部分を作ります。

デフォルトで付属のベルクロをベースに、厚紙で型紙を作ります。

もともとのベルクロはEXIFL2.0の形状をしていますので、少し形状を変形させます。

これもあちこち探しましたが、ベルクロ単体での販売が見つけられなかったので、いろんな画像を見比べながら、雰囲気で作りました。

この型紙を使って、別途購入の濃い目のグリーン系ベルクロから切り出します。

切り出したベルクロに両面テープを貼っていきます。

ヘルメットの曲面、しかもザラザラベースによって荒面になった表面にどうやってベルクロを貼り付けるかは、結構悩みました。

色々と探した結果、中華製の厚み0.8ミリの荒面用両面テープを試してみましたが、これが割といい塩梅でした。

テープ層も目立つほど厚くもなく、かつ荒面の凸凹も吸収してくれ、曲面接着力もそれなりにあり。

形状的にはこんな↑雰囲気になりました。

光の加減とiPhoneカメラの自動補正との兼ね合いで、TANカラーみたいな変な色合いになっていますが。

↑こちらの方が実際の色合いに近いかと。

まあ、Siege-RのRGの色合いとは少し違いますが、この辺は今後の研究課題ですかね。

後はツブツブが取れてしまった跡を上塗りするか、そのまま放置するか…。

白い点々が残った使用例写真を見たことがある気がするので、このまま残すのもアリかとも思っちゃってます。

これでようやく、デフォルトのモヤモヤ感が多少マシにはなりました。

実物を見たことが無いクセに、実物に近づけたいという二律背反を、それなりの自己満足ができる程度にはバランスさせることができたような気がします。

今後も身の丈に合った装備品収集を嗜んでいこうと思います。

実際、手に入れることができる実物装備は様々なものがあります。

とは言え、安価なレプリカ品などと比べると、どうしても高額になりがちに。

レプリカでも出来の良いものがあれば、無理して実物を購入することもないのかな、と貧乏人の私は思っています。

ただ、実物は高額すぎて買えないけど、レプリカはなんかイマイチ…というものもそれなりにあって、それが割と重要なアイテムであったりとかすることも。

teamwendy.comより引用。

自分にとっては今回のヘルメットがそれにあたります。

今回購入したのはTEAM WENDY EXIFL3.0 BALLISTIC HELMETのFMA製のレプリカになります。

このレプリカヘルメットの私的にイマイチな点は、まず第一に、このヘルメットの一番の特徴である角張ったシルエットが、なんかふんわりとして丸みを帯びてしまっているところです。

次に色合い。

ラインナップにレンジャーグリーン(以下RG)が無いようで、フォリッジグリーン(以下FG)となっています。

まあ、実物を見たことがないので、ほんとのところの正解は分からないのですが、使用例の写真を見ていると、U.S.Marshalが使っているこのヘルメットは何となくFirstSpearのSiege-RのRGの色合いと同じような感じに見えます。

私のSiege-RはSmallMonster製ですがそれなりに出来が良いという話ですので、この色合いに近づけたいところです。

あとは表面のツブツブ感。

このレプリカにも微細なツブツブはあるのですが、微細すぎてツルツルにしか見えない。

という訳で、自分なりに工作してみました。

↑がデフォルトの状態です。

角感もなく、色もグレーに近すぎる感じがします。

表面もツルツルでイマイチ、シュッとしません。

購入時期がLE MEETING HYOGO Vol.3の直前だったこともあり、とりあえず、自宅にあったタミヤのプラカラーで近そうな色を選んでスプレーだけして、急場をしのぎました。

まあ、それでも遠目で見ればそれっぽくは見えそうな気がしますが、どうしても角感の無さと表面のツルツル感が気になって、第二回目のカスタムを施すことにしました。

とりあえず、角感を出すために、↑図の矢印の部分を削ります。

やすりは紙やすり、スポンジやすり、プラスチック整形用の金属製棒やすりと色々試しましたが、角を出す段階では棒やすりがザクザク削れて、使いやすく思いました。

角になる部分にマジックで線を入れ、それを目安に削り込んでいきます。

線はフリーハンドで入れました。

だいたい形ができたら、表面のキメを整えるために、紙やすりやスポンジやすりの400番や800番あたりをかけて、その後中性洗剤で洗浄、乾燥、を経て、今度はツブツブ感を出していきます。

ツブツブ感が出る塗料をバットの上に流し、スポンジローラーで塗っていきます。

一通り塗り終わったら、こんな感じ↑になりました。

ちょっとやり過ぎた感がしないでもないですが。

ちなみに今回使ったツブツブ感を出す塗料というのは、こちら↑

ニッペホームプロダクツ株式会社のP-Effectorザラザラベースという塗料。

粘度が高いので、筆や刷毛で塗るとどうしても筆の跡が残ります。

苦肉の策でスポンジローラーを使うことを思いつきました。

ザラザラベースを乾燥させてから、今度は色を塗ります。

実物TEAM WENDY EXIFL3.0 BALLISTIC HELMETのRGがどんな色味かは分かりませんが、自宅にあったグリーン系塗料を見比べた結果、タミヤプラカラーのAS-6オリーブドラブ(USAAF)が一番近い感じがしたので、これを塗りました。

でもちょっと緑味が勝っている気がします。

微妙に茶色寄りの色の方がいいのかもしれません。

もしどなたか、こっちのほうがいいよ、っていうカラーをご存じでしたら、ぜひご教示願いたく思います。

次にベルクロのメスの部分を作ります。

デフォルトで付属のベルクロをベースに、厚紙で型紙を作ります。

もともとのベルクロはEXIFL2.0の形状をしていますので、少し形状を変形させます。

これもあちこち探しましたが、ベルクロ単体での販売が見つけられなかったので、いろんな画像を見比べながら、雰囲気で作りました。

この型紙を使って、別途購入の濃い目のグリーン系ベルクロから切り出します。

切り出したベルクロに両面テープを貼っていきます。

ヘルメットの曲面、しかもザラザラベースによって荒面になった表面にどうやってベルクロを貼り付けるかは、結構悩みました。

色々と探した結果、中華製の厚み0.8ミリの荒面用両面テープを試してみましたが、これが割といい塩梅でした。

テープ層も目立つほど厚くもなく、かつ荒面の凸凹も吸収してくれ、曲面接着力もそれなりにあり。

形状的にはこんな↑雰囲気になりました。

光の加減とiPhoneカメラの自動補正との兼ね合いで、TANカラーみたいな変な色合いになっていますが。

↑こちらの方が実際の色合いに近いかと。

まあ、Siege-RのRGの色合いとは少し違いますが、この辺は今後の研究課題ですかね。

後はツブツブが取れてしまった跡を上塗りするか、そのまま放置するか…。

白い点々が残った使用例写真を見たことがある気がするので、このまま残すのもアリかとも思っちゃってます。

これでようやく、デフォルトのモヤモヤ感が多少マシにはなりました。

実物を見たことが無いクセに、実物に近づけたいという二律背反を、それなりの自己満足ができる程度にはバランスさせることができたような気がします。

今後も身の丈に合った装備品収集を嗜んでいこうと思います。

【LE装備】LE MEETING HYOGO VOL.3参戦【撮影会】

※ 今回ご紹介する撮影会は、権利者の許可を受けた私有地において、安全に配慮した形で開催されております。

もうひと月ほど前の話になりますが。

兵庫県某所で開催されたLE装備撮影会のイベント、LE MEETING HYOGOの第3回目に参加してきました。

今回も、前回(第2回)と同じ会場(某アメ車屋さん)での開催です。

★前回の様子はこちら→【LE装備】LE MEETING HYOGO VOL.2参戦【撮影会】★

前回は僕としては初めての撮影会で、右も左も分からない状態での参加でしたが、今回は場所も主催の方も同じ、しかもボッチじゃない、ということで、前回よりかは少しリラックスして臨めました。

本撮影会の主催者は、前回と同様、元BLACK ELEPHANTのマスターさん(@kurozou0417)。

今回のカメラマンさんは、前回も来ていただいていたマティさん(@siromartie)と、今回めちゃくちゃカッコいい動画を作ってくれたPeroさん(@Pero_Airsoft)。

この機会を作っていただいたり、カッコいい写真や動画を撮影していただいたお三方には感謝しかありません。

ちなみにPeroさんが作ってくれた動画がこちら↑

わサびさん(@03bitch_yumyum)主催のKnocking On Hot Build 2でお世話になったふじけんさん(@fujiken2g)の動画とはまた違ったベクトルで、こちらも超カッコいいので、必見です!

さて、お次はマティさんに撮っていただいた写真をつらつらっとご紹介させていただきます。

※僕も写真をいくらか撮らせてもらいましたが、そちらはオサムくん(@Osamu88564)やチャーリーさん(@PCT22LUnit)、だいすけさん(@Gto_Airsoft)たちがTwitter上に時々掲載してくれています。

ではまずはお気に入りのヤツから。

日本人的デブ親父体型をしている僕ですので、本職さんの写真の様なシュッとした感は皆無ですけど、自分としては、カッコよく撮っていただいたと思ってる、お気に入りの一枚です。

ホント言うと、ポイントマン的にはバリスティックシールドが欲しいところではありますが、高級品すぎて、宝くじでも当たらないと買えません(パトカーを買うことに比べれば全然安いやん、とか危険な考え方になる時もありますが)…(涙)

ヘルメットはFMAのレプリカですが、色が変だったので塗り替えました。

なんとなくそれなりの色に寄せていけたのではないでしょうか(ホンモノは見たことありませんが)

ベルクロも違う色の物をカットして貼り付けたのですが、こちらは上手くヘルメットの曲面に貼り付けることができなくて、端のいたるところが浮いてしまっています。ハズカシイ…

表面のザラザラ感ももっと出してみたいので、その辺りは今後の研究課題ですね。

これから対象家屋に凸します、的な絵。

前は僕、後ろが僕のミリタリー先生Yさん改めモモゾフさん(@1XFllbNyz1dw9FF)。

グロックにダットサイトを付けてみたんですが、これが功を奏したのか、光点をしっかりと覗くようにしてると、ハンドガンをしっかりと構えているように見える感じがします。

制服オフィサーさんが一緒に写ってくれてます。

現場感が増し増しです。

TCIのアンテナホルダーのベルクロ部が開きっぱなしになっています。

ズボンのチャックが開けっぱなしになってるような恥ずかしさが。

右側がマスターさん。

雰囲気があると言うか、UAVをとてもカッコよく着こなしておられます。

左がモモゾフ氏。

僕と同じSiege-RにHSGIのダブルデッカー、定番で間違いないMarshal装備。

そして真ん中が僕ですが、アレやコレや付けたい装備を全部載せしてしまってるので、中二病的なイタイ感じがします。

装備の引き算ってホントに難しい…

自分との戦いです。

突入前の打ち合わせ風景、かな?

Marshalがいる現場故に、色んな装備が許容されます。(笑)

いつか来るLE装備撮影会の日のために、ちょっとずつ小物を作ってました。

分かりにくいですが、僕が右手に持っている青い画板もその一つ。

中にはMarshalの手配書が挟まれています。

オサムくんの愛車、LAPDのパトカー(CVPIでしたっけ?)の端っことパシャリ。

パトカーはLE装備撮影会に来てもらえると、それだけで映える装備品だけに、パトカー勢にも感謝しかありません。

パトカー勢がいてくれるだけで、写真の説得力が3億倍くらい違います。

たとえ背景に日本家屋や高速道路の案内表示が写ってしまっていたとしても(笑)

僕もスバルサンバーをアメパト仕様にしたら、みんな喜んでくれるかな( *´艸`)

…いや、無いな。

モモゾフさんとの一枚。

モモゾフさんと僕は同じ時期にMarshal装備を収集し始めたので、ちょっとした部分で格好がカブりがち。

そのことに気付いてからは、小物で少し個性というか差異を出してみようかなと意識しています(主にポーチ類の配置やマグポのメーカー等々)。

制服オフィサーさんとともに押収品の確認をしています。

覚せい剤的な何かの塊と小袋、それにマリファナ的な乾燥草のパッケージ…に模した創作小物です。

実際、実物を見たことないのでどこまで寄せれてるか分かりませんが、ネット画像などを見て外観がなんとなくそれっぽく見えるように作ってみました。

中身はスーパーの薄力粉と、100均の紙粘土、ホームセンターの水ゴケです(笑)。

ちなみに水色のトレーは、長女が小学生の時に学校で使っていた、机の中に入れる引き出しトレーだったりします(>_<)

あと、僕もテーザーを黄色くしたいです。

決して、お土産の売り子などではありません。

散髪屋でモミアゲを落としてしまったのをちょっと後悔中の写真です(笑)。

最近、本家Marshalの写真を見てて気になった事なんですが、アーマーの中に入れているプレートの形が分かる写真がチョイチョイ見られます。

自分の写った写真を見ると、あんまりというか全然分かりません。

僕はウレタンのダミープレートを入れてはいますが、その中でも割と固めで厚めのLBX製を使っています。

なのに形が分からないということは、樹脂製のダミープレートを考えないといけないのかもしれません。

樹脂製のSサイズダミープレートなんて見たことないけど、あるんでしょうかね。

Siege-RがSサイズなので、縦の長さが短め。

故にIFAKとアンテナホルダーとを縦に並べると、パッチを若干上にずらさないと上手くまとまりません。

もうちょっと考えないとです。

PTTから延びるイヤホンはイイ感じかと。

お名前を失念してしまいましたが、その所作やマスターさんと同じくUAVを着用されていることから、相当な玄人さんだと思われる方とのスリーショット。

ちょっと離れた場所から撮影されているのが、現場写真っぽいです。

この写真もひそかに気に入っています。

こっそりとダミーカートの入ったモデルガン用のマガジンを手にしている様子。

チョイチョイこういった小細工(悪あがき)をぶっ込んでます。

グロック45の装填確認中。

のようなフリをして、実はBB弾の未装填の確認中。

安心してください、モモゾフさんへの射線は当然外していますよ。

その辺はぬかりなし。

誰かと雑談中のひとコマ。

良いタイミングで良い写真を撮っていただいてます。

あとは僕のモミアゲ(略)

カメラマンさんのマティさんは分かっておられます。

背中のリフレクターパッチを光らせたかったんです、僕は。

写っている3人の背中を完璧なさりげなさで光らせてくれています。

夜間執行の雰囲気をとてもよく再現してくれています。

最高です。

…ということで、LE MEETING HYOGO Vol.3の(主に僕の)雰囲気、多少なり伝わりましたでしょうか。

なんか自分の反省ばかりになった気もしないでも無いですが、ここに書いた反省なんて、氷山の一角に過ぎません。

今回の反省を次に生かすために、またいろいろと考えていこうと思ってます。

Today's Equipments

helmet

:Team Wendy Exfil Bullistic Helmet(by FMA)

eye wear

:Oakley Monster Pup

:Oaklay Radar Path

body armer

:First Spear Siege-R Optimized(by Small Monster)

pouches

:Esstac Double Pistol Kywi Pouch & 5.56 Single KYWI Shorty(by TMC)

:Eagle Radio Pocket(MBITR)

:TK Pouch(by Twin Falcon)

:S.O.Tech Viper Flat IFAK(by Small Monster

:HSGI TACO®

:HSGI POLYMER HANDCUFF TACO®

:Blue Force Gear Micro Trauma Kit NOW!(by TMC)

:Maxpedition Rollypoly MM Folding Dump Pouch

belt

:Ronin Tactics Senshi Belt(by N.B)

handcuff

:S&W M100-N

:Peerless 701c

holster

:Safariland 6379RDS ALS on DFA with Single Strap Leg Shroud

pistol

:Glock G45(by VFC/Umarex GBB)

stun gun

:AXON X26 TASER(by Small Monster?)

radio

:Motorola XTS5000R M3

gloves

:Patrol Incident Gear(PIG) Alpha Touch Gloves

patches

:D CRAFT WORKS made

もうひと月ほど前の話になりますが。

兵庫県某所で開催されたLE装備撮影会のイベント、LE MEETING HYOGOの第3回目に参加してきました。

今回も、前回(第2回)と同じ会場(某アメ車屋さん)での開催です。

★前回の様子はこちら→【LE装備】LE MEETING HYOGO VOL.2参戦【撮影会】★

前回は僕としては初めての撮影会で、右も左も分からない状態での参加でしたが、今回は場所も主催の方も同じ、しかもボッチじゃない、ということで、前回よりかは少しリラックスして臨めました。

本撮影会の主催者は、前回と同様、元BLACK ELEPHANTのマスターさん(@kurozou0417)。

今回のカメラマンさんは、前回も来ていただいていたマティさん(@siromartie)と、今回めちゃくちゃカッコいい動画を作ってくれたPeroさん(@Pero_Airsoft)。

この機会を作っていただいたり、カッコいい写真や動画を撮影していただいたお三方には感謝しかありません。

ちなみにPeroさんが作ってくれた動画がこちら↑

わサびさん(@03bitch_yumyum)主催のKnocking On Hot Build 2でお世話になったふじけんさん(@fujiken2g)の動画とはまた違ったベクトルで、こちらも超カッコいいので、必見です!

さて、お次はマティさんに撮っていただいた写真をつらつらっとご紹介させていただきます。

※僕も写真をいくらか撮らせてもらいましたが、そちらはオサムくん(@Osamu88564)やチャーリーさん(@PCT22LUnit)、だいすけさん(@Gto_Airsoft)たちがTwitter上に時々掲載してくれています。

ではまずはお気に入りのヤツから。

日本人的デブ親父体型をしている僕ですので、本職さんの写真の様なシュッとした感は皆無ですけど、自分としては、カッコよく撮っていただいたと思ってる、お気に入りの一枚です。

ホント言うと、ポイントマン的にはバリスティックシールドが欲しいところではありますが、高級品すぎて、宝くじでも当たらないと買えません(パトカーを買うことに比べれば全然安いやん、とか危険な考え方になる時もありますが)…(涙)

ヘルメットはFMAのレプリカですが、色が変だったので塗り替えました。

なんとなくそれなりの色に寄せていけたのではないでしょうか(ホンモノは見たことありませんが)

ベルクロも違う色の物をカットして貼り付けたのですが、こちらは上手くヘルメットの曲面に貼り付けることができなくて、端のいたるところが浮いてしまっています。ハズカシイ…

表面のザラザラ感ももっと出してみたいので、その辺りは今後の研究課題ですね。

これから対象家屋に凸します、的な絵。

前は僕、後ろが僕のミリタリー先生Yさん改めモモゾフさん(@1XFllbNyz1dw9FF)。

グロックにダットサイトを付けてみたんですが、これが功を奏したのか、光点をしっかりと覗くようにしてると、ハンドガンをしっかりと構えているように見える感じがします。

制服オフィサーさんが一緒に写ってくれてます。

現場感が増し増しです。

TCIのアンテナホルダーのベルクロ部が開きっぱなしになっています。

ズボンのチャックが開けっぱなしになってるような恥ずかしさが。

右側がマスターさん。

雰囲気があると言うか、UAVをとてもカッコよく着こなしておられます。

左がモモゾフ氏。

僕と同じSiege-RにHSGIのダブルデッカー、定番で間違いないMarshal装備。

そして真ん中が僕ですが、アレやコレや付けたい装備を全部載せしてしまってるので、中二病的なイタイ感じがします。

装備の引き算ってホントに難しい…

自分との戦いです。

突入前の打ち合わせ風景、かな?

Marshalがいる現場故に、色んな装備が許容されます。(笑)

いつか来るLE装備撮影会の日のために、ちょっとずつ小物を作ってました。

分かりにくいですが、僕が右手に持っている青い画板もその一つ。

中にはMarshalの手配書が挟まれています。

オサムくんの愛車、LAPDのパトカー(CVPIでしたっけ?)の端っことパシャリ。

パトカーはLE装備撮影会に来てもらえると、それだけで映える装備品だけに、パトカー勢にも感謝しかありません。

パトカー勢がいてくれるだけで、写真の説得力が3億倍くらい違います。

たとえ背景に日本家屋や高速道路の案内表示が写ってしまっていたとしても(笑)

僕もスバルサンバーをアメパト仕様にしたら、みんな喜んでくれるかな( *´艸`)

…いや、無いな。

モモゾフさんとの一枚。

モモゾフさんと僕は同じ時期にMarshal装備を収集し始めたので、ちょっとした部分で格好がカブりがち。

そのことに気付いてからは、小物で少し個性というか差異を出してみようかなと意識しています(主にポーチ類の配置やマグポのメーカー等々)。

制服オフィサーさんとともに押収品の確認をしています。

覚せい剤的な何かの塊と小袋、それにマリファナ的な乾燥草のパッケージ…に模した創作小物です。

実際、実物を見たことないのでどこまで寄せれてるか分かりませんが、ネット画像などを見て外観がなんとなくそれっぽく見えるように作ってみました。

中身はスーパーの薄力粉と、100均の紙粘土、ホームセンターの水ゴケです(笑)。

ちなみに水色のトレーは、長女が小学生の時に学校で使っていた、机の中に入れる引き出しトレーだったりします(>_<)

あと、僕もテーザーを黄色くしたいです。

決して、お土産の売り子などではありません。

散髪屋でモミアゲを落としてしまったのをちょっと後悔中の写真です(笑)。

最近、本家Marshalの写真を見てて気になった事なんですが、アーマーの中に入れているプレートの形が分かる写真がチョイチョイ見られます。

自分の写った写真を見ると、あんまりというか全然分かりません。

僕はウレタンのダミープレートを入れてはいますが、その中でも割と固めで厚めのLBX製を使っています。

なのに形が分からないということは、樹脂製のダミープレートを考えないといけないのかもしれません。

樹脂製のSサイズダミープレートなんて見たことないけど、あるんでしょうかね。

Siege-RがSサイズなので、縦の長さが短め。

故にIFAKとアンテナホルダーとを縦に並べると、パッチを若干上にずらさないと上手くまとまりません。

もうちょっと考えないとです。

PTTから延びるイヤホンはイイ感じかと。

お名前を失念してしまいましたが、その所作やマスターさんと同じくUAVを着用されていることから、相当な玄人さんだと思われる方とのスリーショット。

ちょっと離れた場所から撮影されているのが、現場写真っぽいです。

この写真もひそかに気に入っています。

こっそりとダミーカートの入ったモデルガン用のマガジンを手にしている様子。

チョイチョイこういった小細工(悪あがき)をぶっ込んでます。

グロック45の装填確認中。

のようなフリをして、実はBB弾の未装填の確認中。

安心してください、モモゾフさんへの射線は当然外していますよ。

その辺はぬかりなし。

誰かと雑談中のひとコマ。

良いタイミングで良い写真を撮っていただいてます。

あとは僕のモミアゲ(略)

カメラマンさんのマティさんは分かっておられます。

背中のリフレクターパッチを光らせたかったんです、僕は。

写っている3人の背中を完璧なさりげなさで光らせてくれています。

夜間執行の雰囲気をとてもよく再現してくれています。

最高です。

…ということで、LE MEETING HYOGO Vol.3の(主に僕の)雰囲気、多少なり伝わりましたでしょうか。

なんか自分の反省ばかりになった気もしないでも無いですが、ここに書いた反省なんて、氷山の一角に過ぎません。

今回の反省を次に生かすために、またいろいろと考えていこうと思ってます。

Today's Equipments

helmet

:Team Wendy Exfil Bullistic Helmet(by FMA)

eye wear

:Oakley Monster Pup

:Oaklay Radar Path

body armer

:First Spear Siege-R Optimized(by Small Monster)

pouches

:Esstac Double Pistol Kywi Pouch & 5.56 Single KYWI Shorty(by TMC)

:Eagle Radio Pocket(MBITR)

:TK Pouch(by Twin Falcon)

:S.O.Tech Viper Flat IFAK(by Small Monster

:HSGI TACO®

:HSGI POLYMER HANDCUFF TACO®

:Blue Force Gear Micro Trauma Kit NOW!(by TMC)

:Maxpedition Rollypoly MM Folding Dump Pouch

belt

:Ronin Tactics Senshi Belt(by N.B)

handcuff

:S&W M100-N

:Peerless 701c

holster

:Safariland 6379RDS ALS on DFA with Single Strap Leg Shroud

pistol

:Glock G45(by VFC/Umarex GBB)

stun gun

:AXON X26 TASER(by Small Monster?)

radio

:Motorola XTS5000R M3

gloves

:Patrol Incident Gear(PIG) Alpha Touch Gloves

patches

:D CRAFT WORKS made

【LE装備】ヘルメット観察【U.S.Marshal】

最近、ミリタリー関連はLE装備(主にU.S.Marshals Service、以下マーシャル)にベクトルが向いているのですが、だいたい毎回同じようなマーシャル的なカッコでサバゲーして、LE装備撮影会に参加して、みたいなことをしていると、ちょっといつもと違うアクセントが欲しくなりまして。

つまり、カッコいいヘルメットが欲しい!

という事で、マーシャルのヘルメットについて素人なりに調べてみました。

※ちなみにここで言うマーシャルは、俗にいう「一般的なLE装備で語られるマーシャル」つまり(Marshal所属・地元警察等の所属を含む)Task Force Officerの現場執行官になります。

※下記文章はあくまで素人調べと想像の産物になりますので、間違っている可能性があります。

誤情報を発見した際は教えていただけると助かります。

適宜訂正いたします。

それでは早速、逝ってみましょう。

↑は最近多くみられる、Team WendyのEXFIL BALLISTIC SLか、EXFIL BALLISTIC に3.0レイルが付いたものになります。

色はレンジャーグリーンが圧倒的に使用例として多いですが、黒を被っている例もあります。

角張ったシェルと、独特のサイドレイルの形状が他とは一線を画すカッコ良さがあります。

ここ2〜3年の装備としては間違いないヘルメットです。

レプリカも販売されていて、手を出しやすいモデルです。

ただ、質の良いレプリカはどこのサイトでも売り切れが続いていますので辛いところです。

Team Wendyメーカーサイト

↑こちらは、一つ前のヘルメットと同じく、Team WendyのEXFIL BALLISTICに、2.0レイルが付いたもの。

このタイプも使用例はそこそこ見られます。

こちらもレンジャーグリーンが多いですが、黒の着用も見られます。

Team Wendyメーカーサイト

↑お次はGalvion(元Revision Military)のBATLSKIN Caiman(ケイマン)バリスティックヘルメット。

最近はこのモデルがかなり増えてきています。

レンジャーグリーンのシェルにフォリッジグリーン?グレー?のベルクロ。

ARC規格のサイドレイルの上側に、コード抑えのエラスティックバンドが取り付けられているのが特徴的です。

後頭部が角張っているのもカッコ良い。

このモデルもレプリカは出ていますので、2022〜3年の現行最新装備をするなら、当然選択肢には入れておくべき。

なお、マーシャルで使用されているのはCaimanシリーズの中で、「バリスティック」というモデルで、形状としては、↑の画像の通りシェルにスリットが入っていないタイプです。

レプリカはシェルにスリットの入っている「ハイブリッド」や「バンプ」の形状を模したタイプがよく売られているので、間違えないように注意が必要です。

Galvionメーカーサイト

↑は、BUSCH PROtectiveというメーカーのAMP-1というシリーズ(おそらくはTPというグレード)。

このヘルメットも割とマーシャルでの使用は目にします。

↑画像は、マーシャルにしては珍しくヘルメットカバーを装着しています。

ARCレイルの形状がちょっとゴツくてカッコいいです。

このヘルメットは2019 DEA-FBIプロトコルという規格に世界で唯一合格した防弾ヘルメットだそうです。

どれだけ厳しい規格なのかはよくわかりませんが、とにかくすごそうです。

レプリカは、残念ながら僕は見たことがありません。

使用率が高いだけに、手に入れてみたいアイテムではあります。

BUSCH PROtectiveメーカーサイト

ヘルメットの上半分が見切れてしまっていますが、ヘルメット画像を探していてふと目に留まったので、調べてみました。

↑はHHV(Hard Head Veterans)というメーカーのATE®GEN2バリスティックヘルメット。

色設定はODグリーンとなっています。

最大の特徴はサイドレイルがARC規格ではなく、M-LOKとなっていることでしょうか。

僕の見逃しがなければ、マーシャルのFlickr内では2023年1月のカリフォルニア州オークランドでのオペレーションでのみ、ひとりだけ着用が確認できました。

レアすぎる…。

メーカーサイトで価格を確認しましたが、Team WendyのEXFIL BALLISTIC SLと比べて1/3くらいの価格になっていました。

HHV(Hard Head Veterans)メーカーサイト

↑こちらは有名なCrye Precision Air Frame(ATX) helmet になります。

マーシャルでのAir Frameの使用例も、一応あるにはありますが限定的、色は黒でした。

シェルのシルエットが超個性的で、色が黒っていうのが特別感があって、中二心をくすぐります。

Air Frameはミリタリー的にもメディア露出の多いモデルですので、良し悪しはあれどレプリカは山のように出ていますので、入手性は高いと言えます。

Crye Precisionメーカーサイト

↑次は先ほども出てきたGalvion(元Revision military)というメーカーのBATLSKIN Viperというシリーズです。

このヘルメットも使用例は多くはありませんが、油断していると時々コソッと登場します。

メーカーサイトではViper A3というグレードがfor Law Enforcement,Federal and SWATと記載されていたので、おそらくこのグレードではないかと思われます。

同グレードのミッションレディプラスというオプションが、シェル+レイル+フロントマウント+ベルクロのセットになっていました。

このヘルメットはシェル自体はMICH(※1)形状ですが、フロントマウントが特徴的で、レイルと繋がった形をしています。

また↑の画像は耳の覆い部分がミッドカットですが、メーカーサイトのラインナップにはミッドカットがありませんでした。

このモデルのレプリカはまだ見たことがありません。

Galvionメーカーサイト

↑こちらは、比較的目にすることがあるヘルメットです。

アメリカの防衛関連販売大手Safariland傘下のProtech TacticalのラインナップのDelta Xというモデル。

またはArmor Source社のAS-501(←型番は実はちょっと怪しい)。

MICH型のシェルに、なんかちょっと申し訳なさげな小さい特徴的なサイドレイル、どちらのモデルも同じ形状をしています。

ボルト有りのタイプとボルトレスバージョンがあり、マーシャル的にはどちらの使用もあります。

このモデルのレプリカは見たことがありませんが、もし実物でもレールを入手することができれば、MICHのレプリカに取り付けて再現することはできそうな気がします。

Protech TacticalのサイトのDelta Xの説明書きの最後には、

"The Delta X™ helmet is built with Armor Source technologies(Delta XヘルメットはArmor Sourceの技術により作られている)"

と記載があったので、Protech TacticalとArmor Sourceの間でOEMかライセンス契約でもしているのかも知れません。

関係性を調べきれなくて、消化不良気味です。

Armor Sourceメーカーサイト

Safarilandサイト

さて、皆様お待ちかね、現代タクティカルヘルメットの祖、GENTEX社のOps-Coreバリスティックヘルメットの登場です。

このメーカーも似たような形状のヘルメットが多いので特定が難しく素人泣かせですが、おそらくFAST LE HIGH CUT HELMETかなと思います。

サイドレイルの後部のくぼみの数が4つなのはこのヘルメットかFAST XP LEGACY HELMETしかないようなので、ならマーシャルもLEなんでFAST LEなのかな?と。

2020年くらいまでは、Flickr上の画像資料ではマーシャルのヘルメット着用自体があまり見られないのですが、このモデルは年代に限らず現行までチョイチョイ見られます。

すべてを比較したわけではありませんので、年代や場所によって細かい機種やカラーの違いはあるかもしれません。

レプリカについては、以前の名称で言うマリタイム(現行のスーパーハイカット)ではない方(レイル後部のスリットが3本のタイプ)を買うとそれらしく見えると思います。

カラーはレンジャーグリーン、OD、黒、またはODに黒のレイルやベルクロの有り無しと多岐に渡ります。

歴史のあるモデルなので、レプリカはAir Frame以上にたくさん出ています。

品質はまさしくピンキリですが、入手性はダントツに良いと言えます。

↑は2016年2月の画像ですが、このあたりになると、もはやよく分かりません。

MICH TC-2001(※1)に後付けのOps-core ARCレイルを取り付けたもの?でしょうか。

それともECH(※3)?

MICH(※1)の製造メーカーにはOps-coreの製造元であるGENTEXが名を連ねているので、もしかすると同社がコンプリートモデルとして販売していたのかも知れません。

MICH(※1)の製造メーカーについては、MSA Gallet、GENTEX等、多岐に渡るようなので、シェル裏のラベルでも見ない限り、もはや特定はできない気がします。

この記事を書くにあたって、MICH2001(※1)のレプリカを探して見たんですが、レイル無しの2001のレプリカってあんまり見たこと無くないですか?

↑の2つの画像も2016年2月の画像ですが、こちらもモデル特定は素人にはムリな気がします。(分かる人には分かるのかもですが)

MICH TC-2000(※1)かACH(※2)、その発展型のECH(※3)にOps-coreの後付けレイルやダイヤルライナーを付け、あご紐もOps-coreのものに交換しているんでしょうか。

あるいはひとつ上のMICH TC-2001(※1)のように、ACH(※2)及びOps-coreの製造メーカーであるGENTEX社が、Ops-core仕様のACH(※2)をコンプリートオプションとして出していたのか。

ACH(※2)もMICH(※1)と同様、MSA、SDS、GENTEX、RABINTEX等の会社が製造していたようですので、メーカーの特定も難しいです。

↑こちらも2016年2月の画像ですが、MICH TC-2000(※1)かACH(※2)またはECH(※3)だと思います。

先ほども書きましたがこの年代、まだマーシャルのヘルメットの着用率がすこぶる低く、なんならヘルメットどころか帽子等の着用率も低いです。

現地警察SWATや、マーシャルのSOG等の特殊部隊以外でヘルメットを着用している人は、相当意識が高い系の人だったんだろうな、と思います。

もちろん、対象の脅威度にもよるんでしょうけど。

(※1)MICH…Modular Integrated Communications Helmetの略で、アメリカ陸軍で広く一般的に使われているヘルメット。

耳の部分の覆い方で型番が分かれています(TC-2000がフルカバータイプ、TC-2001がハイカットタイプ、TC-2002がミッドカットタイプ)。

2001年~

(※2)ACH…Advanced Combat Helmetの略で、MICHの性能向上型。形状はMICH TC-2000とほぼ同型。2003年~

(※3)ECH…Enhanced Combat Helmetの略で、ACHの発展型。形状はMICH TC-2000、2001とほぼ同型(2001型はARCレイル付き)。2011年~

さて、ここまで10種類を超えるヘルメットを見てきましたが、こうして見るとかなり色々と種類があります。

ただ、今ここに挙げた種類は、Flickrのマーシャル広報ページに掲載されている画像からのみの抽出で、しかもコソッと映っているよく分からないモデルは見なかったことにしていますので、実際は、もっと多数の使用モデルがあると思います。

またレプリカなどで手に入りやすいものや、工夫で何とか再現できそうなもの、実物しか手に入らないもの、実物も手に入らないものなど、いろいろとあるとは思いますが、少しでもどなたかのマーシャル装備再現にお役に立てればうれしいです。

つまり、カッコいいヘルメットが欲しい!

という事で、マーシャルのヘルメットについて素人なりに調べてみました。

※ちなみにここで言うマーシャルは、俗にいう「一般的なLE装備で語られるマーシャル」つまり(Marshal所属・地元警察等の所属を含む)Task Force Officerの現場執行官になります。

※下記文章はあくまで素人調べと想像の産物になりますので、間違っている可能性があります。

誤情報を発見した際は教えていただけると助かります。

適宜訂正いたします。

それでは早速、逝ってみましょう。

↑は最近多くみられる、Team WendyのEXFIL BALLISTIC SLか、EXFIL BALLISTIC に3.0レイルが付いたものになります。

色はレンジャーグリーンが圧倒的に使用例として多いですが、黒を被っている例もあります。

角張ったシェルと、独特のサイドレイルの形状が他とは一線を画すカッコ良さがあります。

ここ2〜3年の装備としては間違いないヘルメットです。

レプリカも販売されていて、手を出しやすいモデルです。

ただ、質の良いレプリカはどこのサイトでも売り切れが続いていますので辛いところです。

Team Wendyメーカーサイト

↑こちらは、一つ前のヘルメットと同じく、Team WendyのEXFIL BALLISTICに、2.0レイルが付いたもの。

このタイプも使用例はそこそこ見られます。

こちらもレンジャーグリーンが多いですが、黒の着用も見られます。

Team Wendyメーカーサイト

↑お次はGalvion(元Revision Military)のBATLSKIN Caiman(ケイマン)バリスティックヘルメット。

最近はこのモデルがかなり増えてきています。

レンジャーグリーンのシェルにフォリッジグリーン?グレー?のベルクロ。

ARC規格のサイドレイルの上側に、コード抑えのエラスティックバンドが取り付けられているのが特徴的です。

後頭部が角張っているのもカッコ良い。

このモデルもレプリカは出ていますので、2022〜3年の現行最新装備をするなら、当然選択肢には入れておくべき。

なお、マーシャルで使用されているのはCaimanシリーズの中で、「バリスティック」というモデルで、形状としては、↑の画像の通りシェルにスリットが入っていないタイプです。

レプリカはシェルにスリットの入っている「ハイブリッド」や「バンプ」の形状を模したタイプがよく売られているので、間違えないように注意が必要です。

Galvionメーカーサイト

↑は、BUSCH PROtectiveというメーカーのAMP-1というシリーズ(おそらくはTPというグレード)。

このヘルメットも割とマーシャルでの使用は目にします。

↑画像は、マーシャルにしては珍しくヘルメットカバーを装着しています。

ARCレイルの形状がちょっとゴツくてカッコいいです。

このヘルメットは2019 DEA-FBIプロトコルという規格に世界で唯一合格した防弾ヘルメットだそうです。

どれだけ厳しい規格なのかはよくわかりませんが、とにかくすごそうです。

レプリカは、残念ながら僕は見たことがありません。

使用率が高いだけに、手に入れてみたいアイテムではあります。

BUSCH PROtectiveメーカーサイト

ヘルメットの上半分が見切れてしまっていますが、ヘルメット画像を探していてふと目に留まったので、調べてみました。

↑はHHV(Hard Head Veterans)というメーカーのATE®GEN2バリスティックヘルメット。

色設定はODグリーンとなっています。

最大の特徴はサイドレイルがARC規格ではなく、M-LOKとなっていることでしょうか。

僕の見逃しがなければ、マーシャルのFlickr内では2023年1月のカリフォルニア州オークランドでのオペレーションでのみ、ひとりだけ着用が確認できました。

レアすぎる…。

メーカーサイトで価格を確認しましたが、Team WendyのEXFIL BALLISTIC SLと比べて1/3くらいの価格になっていました。

HHV(Hard Head Veterans)メーカーサイト

↑こちらは有名なCrye Precision Air Frame(ATX) helmet になります。

マーシャルでのAir Frameの使用例も、一応あるにはありますが限定的、色は黒でした。

シェルのシルエットが超個性的で、色が黒っていうのが特別感があって、中二心をくすぐります。

Air Frameはミリタリー的にもメディア露出の多いモデルですので、良し悪しはあれどレプリカは山のように出ていますので、入手性は高いと言えます。

Crye Precisionメーカーサイト

↑次は先ほども出てきたGalvion(元Revision military)というメーカーのBATLSKIN Viperというシリーズです。

このヘルメットも使用例は多くはありませんが、油断していると時々コソッと登場します。

メーカーサイトではViper A3というグレードがfor Law Enforcement,Federal and SWATと記載されていたので、おそらくこのグレードではないかと思われます。

同グレードのミッションレディプラスというオプションが、シェル+レイル+フロントマウント+ベルクロのセットになっていました。

このヘルメットはシェル自体はMICH(※1)形状ですが、フロントマウントが特徴的で、レイルと繋がった形をしています。

また↑の画像は耳の覆い部分がミッドカットですが、メーカーサイトのラインナップにはミッドカットがありませんでした。

このモデルのレプリカはまだ見たことがありません。

Galvionメーカーサイト

↑こちらは、比較的目にすることがあるヘルメットです。

アメリカの防衛関連販売大手Safariland傘下のProtech TacticalのラインナップのDelta Xというモデル。

またはArmor Source社のAS-501(←型番は実はちょっと怪しい)。

MICH型のシェルに、なんかちょっと申し訳なさげな小さい特徴的なサイドレイル、どちらのモデルも同じ形状をしています。

ボルト有りのタイプとボルトレスバージョンがあり、マーシャル的にはどちらの使用もあります。

このモデルのレプリカは見たことがありませんが、もし実物でもレールを入手することができれば、MICHのレプリカに取り付けて再現することはできそうな気がします。

Protech TacticalのサイトのDelta Xの説明書きの最後には、

"The Delta X™ helmet is built with Armor Source technologies(Delta XヘルメットはArmor Sourceの技術により作られている)"

と記載があったので、Protech TacticalとArmor Sourceの間でOEMかライセンス契約でもしているのかも知れません。

関係性を調べきれなくて、消化不良気味です。

Armor Sourceメーカーサイト

Safarilandサイト

さて、皆様お待ちかね、現代タクティカルヘルメットの祖、GENTEX社のOps-Coreバリスティックヘルメットの登場です。

このメーカーも似たような形状のヘルメットが多いので特定が難しく素人泣かせですが、おそらくFAST LE HIGH CUT HELMETかなと思います。

サイドレイルの後部のくぼみの数が4つなのはこのヘルメットかFAST XP LEGACY HELMETしかないようなので、ならマーシャルもLEなんでFAST LEなのかな?と。

2020年くらいまでは、Flickr上の画像資料ではマーシャルのヘルメット着用自体があまり見られないのですが、このモデルは年代に限らず現行までチョイチョイ見られます。

すべてを比較したわけではありませんので、年代や場所によって細かい機種やカラーの違いはあるかもしれません。

レプリカについては、以前の名称で言うマリタイム(現行のスーパーハイカット)ではない方(レイル後部のスリットが3本のタイプ)を買うとそれらしく見えると思います。

カラーはレンジャーグリーン、OD、黒、またはODに黒のレイルやベルクロの有り無しと多岐に渡ります。

歴史のあるモデルなので、レプリカはAir Frame以上にたくさん出ています。

品質はまさしくピンキリですが、入手性はダントツに良いと言えます。

↑は2016年2月の画像ですが、このあたりになると、もはやよく分かりません。

MICH TC-2001(※1)に後付けのOps-core ARCレイルを取り付けたもの?でしょうか。

それともECH(※3)?

MICH(※1)の製造メーカーにはOps-coreの製造元であるGENTEXが名を連ねているので、もしかすると同社がコンプリートモデルとして販売していたのかも知れません。

MICH(※1)の製造メーカーについては、MSA Gallet、GENTEX等、多岐に渡るようなので、シェル裏のラベルでも見ない限り、もはや特定はできない気がします。

この記事を書くにあたって、MICH2001(※1)のレプリカを探して見たんですが、レイル無しの2001のレプリカってあんまり見たこと無くないですか?

↑の2つの画像も2016年2月の画像ですが、こちらもモデル特定は素人にはムリな気がします。(分かる人には分かるのかもですが)

MICH TC-2000(※1)かACH(※2)、その発展型のECH(※3)にOps-coreの後付けレイルやダイヤルライナーを付け、あご紐もOps-coreのものに交換しているんでしょうか。

あるいはひとつ上のMICH TC-2001(※1)のように、ACH(※2)及びOps-coreの製造メーカーであるGENTEX社が、Ops-core仕様のACH(※2)をコンプリートオプションとして出していたのか。

ACH(※2)もMICH(※1)と同様、MSA、SDS、GENTEX、RABINTEX等の会社が製造していたようですので、メーカーの特定も難しいです。

↑こちらも2016年2月の画像ですが、MICH TC-2000(※1)かACH(※2)またはECH(※3)だと思います。

先ほども書きましたがこの年代、まだマーシャルのヘルメットの着用率がすこぶる低く、なんならヘルメットどころか帽子等の着用率も低いです。

現地警察SWATや、マーシャルのSOG等の特殊部隊以外でヘルメットを着用している人は、相当意識が高い系の人だったんだろうな、と思います。

もちろん、対象の脅威度にもよるんでしょうけど。

(※1)MICH…Modular Integrated Communications Helmetの略で、アメリカ陸軍で広く一般的に使われているヘルメット。

耳の部分の覆い方で型番が分かれています(TC-2000がフルカバータイプ、TC-2001がハイカットタイプ、TC-2002がミッドカットタイプ)。

2001年~

(※2)ACH…Advanced Combat Helmetの略で、MICHの性能向上型。形状はMICH TC-2000とほぼ同型。2003年~

(※3)ECH…Enhanced Combat Helmetの略で、ACHの発展型。形状はMICH TC-2000、2001とほぼ同型(2001型はARCレイル付き)。2011年~

さて、ここまで10種類を超えるヘルメットを見てきましたが、こうして見るとかなり色々と種類があります。

ただ、今ここに挙げた種類は、Flickrのマーシャル広報ページに掲載されている画像からのみの抽出で、しかもコソッと映っているよく分からないモデルは見なかったことにしていますので、実際は、もっと多数の使用モデルがあると思います。

またレプリカなどで手に入りやすいものや、工夫で何とか再現できそうなもの、実物しか手に入らないもの、実物も手に入らないものなど、いろいろとあるとは思いますが、少しでもどなたかのマーシャル装備再現にお役に立てればうれしいです。