【89式小銃/電動】 89式の軽オーバーホール【分解/調整】

昨年8月末に義弟からスバルの軽四ワゴンを頂戴しました。

だいぶ色んなところがオツカレな車だったので、色々と手を入れてやるのが楽しくて、サバゲーから随分と遠ざかってしまいました(反省)。

今回はそれ以前から依頼を受けていた知人のマルイ電動89式の軽オーバーホール(以下OH)にようやく手を付けることができましたので、アップしていきたいと思います。

スタンダードな電動89式。

限りなくフルノーマルに近いスペックです。

自分が知る限り、自分が取り付けたストライクアーム以外は中身はいじられていません。

バッテリーも純正ニッケル水素を使い、メーカー推奨を地で行く仕様です。

OH前に初速、およびサイクルを測ります。

使用バッテリーは、自分の使っているライラクス・ギガテックのリポ、2セル7.4vの1400mAh(30c-45c)になります。

バッテリーの残量は92%、十分残っています。

使用BB弾はマルイのベアリングバイオ0.25g。

測定結果は初速75.5m/sec、サイクルが13.17発/sec。

初速については分かりやすく0.2gBB弾に換算すると、だいたい84.5m/secくらい。

旧型のマルイ・スタンダード電動やバレルの短い機種なら悪くない数字ですが、箱出しで90m/sec(0.2g)を超えてくる89式の初速としては、ちょっと低い。

これをOHで箱出しに近い状態までもっていけたらと思います。

まずハンドガードを外していきます。

前端のピンを画像手前側から奥に抜きます。

ハンドガードを前方にスライドさせると外れます。

ハンドガードを外すと、ヒューズボックスを固定するタイラップがありますので、これをカットします。

電気のコードを切ったり傷付けないように注意です。

バレル基部の上側にあるネジを外します。

これはメカボックスの背骨とつながる部分で、89式の高剛性を支える場所のひとつでもあります。

ロアレシーバー前端のピンを抜きます。

指先でギュッと押しても取れますが、もし硬い場合は布を当てたうえで、ピンポンチなどで押し抜いてください。

ロアレシーバー右側面のセレクターを「レ」の部分に合わせます。

「ア」だとアッパーレシーバーを外すときに引っかかってしまいます。

アウターバレルの右側面にあったヒューズボックスをバレルの下から左側面に持ってきます。

バレル基部にはコードを固定する突起や凹みがいろいろあって、そのままアッパーレシーバーを外すと、コードが断線や傷ついたりといった恐れが高いからです。

先ほど外したロアレシーバー前端のピン付近を下側から見た画像です。

基部パーツとアッパーレシーバーとの間に隙間が見えます。

この隙間に上手いこと電源コードを逃して…

アッパーレシーバーを前方にスライドしていきます。

すると、アッパーレシーバー~フロントセクションがゴソッと取り外せます。

次にグリップ底部のプラスネジと…

グリップ左下部のヘックスネジを外すと…

グリップ底部の蓋が外れて、モーターのお尻が見えます。

モーターにつながっている電源コードを取り外します。

狭いところに刺さっているコードなので、指で撮りにくい場合はL字型に折れている部分のコード側を細いマイナスドライバーなどですくいあげてやると外しやすいかと思います。

その時も、コードや黒い収縮チューブ、その他モーターの各部を傷つけないように気を付けてください。

コードが取れたら、モーター自体も引っこ抜きます。

これも指でつまんで簡単に取り出せます。

モーターを取り出したら、まず赤黒コードの取り回しを写真に撮っておきます。

ここは個体差あるの思うので、そこまで重要ではありませんが、組み立て時に稀に「コードが邪魔でモーターが上手く入らない~」的な時があるかもなので、そんなとき復旧しやすいと思います。

なんとなく思いついたので書いてみました。

さて、グリップ奥にあるネジ4本を抜きます。

半分見えているメカボックスの上部、背骨部分のトルクスネジを、マル印の方は取り外します。

矢印の方は緩めるだけでいいのですが、取り外してしまっても大丈夫。

背骨の前方のネジも取り外し。

折曲式のストックを、マル印のボタンを押し込んで折り曲げます。

ストックを折り曲げたら、ちょうどメカボックスの背骨の延長線上にあるヘックスのネジを外します。

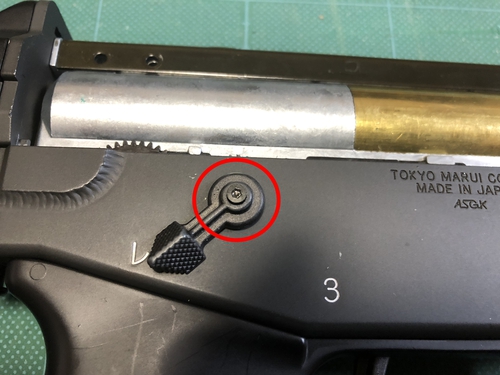

セレクターの軸部分にあるヘックスを外します。

レンチを差す穴が小さく浅いので、しっかりと精度の出ているレンチで抜いてください。セレクターレバーが共回りしないように押さえながらネジを回すと抜きやすいです。

左側のセレクターインジケーターの中央部のヘックスネジも抜きます。

これで、ロアレシーバーとメカボックスの結合がすべて解除されます。

後はメカボックスを斜め上に引き抜くと完全分離です。

マル印の、コードの先端のモーターの端子に挿すメスの端子が90度に曲がっていますので、グリップ内部のコード穴に引っかかりなかなか抜けきれないことがあります。

そんなときはグリップ側から先の細長いラジオペンチか、マイナスドライバーなどでメス端子の向きを変えてやる等すると抜けやすくなります。

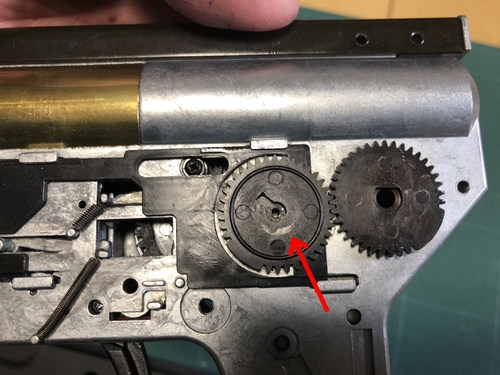

また、ひとつ前のメカボックスの写真ではすでに取り外されていますが、↑の写真の矢印のギアと…

その裏側ギアはネジなどでの固定はされていません。

不用意にロアレシーバーからメカボックスを取り出すと、ポロッと落ちてしまいますので要注意です。

指で押さえながらメカボックスを取り出すと良いと思います。

一応どちらのギアもマーキングの掘り込みがなされていますので、セレクターを仮当てして「ア」の位置まで回すと、マーキング同士の位置が合いますので、この状態でとりはずしてみてもいいかもしれません。

掘り込みの拡大図。

参考まで。

外したギアは左右が分からなくならないように、左右別でしっかりと保管します。

側面ギアの後ろ側のギアを外します。

矢印のネジ1本で左右両側のギアが外れます。

メカボックス上部の背骨部分を取り外し、メカボックスが完全にフリーになった状態です。

マル印のネジを外していきます。

後方3つのネジはすべてトルクスになっていますので、注意です。

グリップ側のモーター穴から細長ラジペンなどを突っ込んで、逆転防止ラッチを引っ張り解除したのち、ピストンのスプリングが弾けないように細いプラスドライバーなどをメカボックスのお尻から突っ込んで、ドライバーとシリンダーを押さえながら、メカボックスの上側を外します。

メカボックスからピストンを外して取り出します。

袋に入った方は新品のピストンです。

89式のピストンは専用品で、スプリングのピッチと長さが汎用品とは違います。

ピストンヘッドを揃えて新品のスプリングと長さを比べてみると、取り出したスプリングは約5ミリほど短くなっています。

このヘタりが、初速低下の主な原因かなー。

ちなみにスプリングとくっついているピストンですが、こちらは特に摩耗等なく、ラックギアについても特に損傷などはありませんでした。

さすが天下のマルイ製品です。

でも目視では分からない経年劣化もあるかもなので、セットで新品に交換してしまいます。

次にスイッチの交換に移ります。

トリガーを外します。

トリガー自体は簡単に外せますが、裏にスプリングが入っていますので、弾いて無くさないように注意です。

次にスイッチからコードを取り外しますが、このプラスコードは↑の画像の矢印の位置の2ヶ所でハンダ付けされています。

丁寧に外します。

コードが外れたら後は小さいネジを3ヶ所外すと、スイッチユニットが簡単に取り外せます。

↑画像は新旧スイッチユニットの比較です。

新品の通電部分が綺麗な銀色をしているのに対して、使用品はコゲコゲになってます。

バラしてみると、メス側の端子に穴が開いていました。

新品のスイッチユニットの通電部分にタミヤの接点グリスを小さい筆で塗り付けて、スイッチを組み込み、コードをハンダ付けします。

テスターで通電確認します。

取り外した金属部品たちをパーツクリーナーで綺麗にします。

古いグリスを落としてしまいます。

今回はギア類は交換せずそのまま再利用しますが、組み立ての際、シムを無くさないように要注意です。

※ちなみに以前も書きましたが、89式のギア類はすべて専用品だそうです。

ベベルは見てのとおりハイサイクル機や次世代機と同じような形状だし、セクターもバースト制御のカム付きで専用品なのが分かりますが、マルイのサービスに聞くとスパーもどうも専用設定されているようです。

マルイのサービスの方曰く、「歯数は同じですが、素材や歯の形状が微妙に違う」そうです。

Ver.2メカボックスとの互換性はありそうですが、試したことがないのでわかりませんです。

ギアの噛み合い部分にはマルイの高粘度グリスを、ピストンのヘッド周り、外側のレール、シリンダー内部にはシリコングリスを薄くなります。

最後に新品モーターです。

モーターも89式は専用部品になります。

最近のスタンダード機や次世代機などに使われている一般的なEG-1000ではなく、3点バーストに合わせて若干回転数を落とした仕様のEG-1000BTというモーターです。

また先端のピニオンギアとモーター本体の間にある銀色の筒状のタワーですが、これもBTの独自仕様になっているそうです。

新旧の比較です。

旧モーターの方はピニオンギアの塗装が剥がれて銀色になってますが、特に破損等はありません。

ただモーターのレスポンスは、銃に取り付けた状態では確実に鈍っています。

モーターは、チューナーによっては慣らし運転をしたりもしますが、今回はそのまま箱出しを取り付けます。

後は逆順で組み上げていくだけです。

組み上げ後、文頭と同じ条件で試射・初速測定したところ、初速が81.1m/sec(0.2g弾換算90~91m/sec)と、ほぼデフォルト値に。

サイクルも13.17発/sec→14.52発/secに上昇。

ちゃんとしたオーソドックスな89式小銃に仕上がりました。

ちなみにかかった費用は、交換した部品代のみ。

・ピストン:約1000円

・モーター:約3500円

・スイッチユニット:約700円

合計で5200円くらい?もうちょっとしたかな?

購入したのがちょっと前のことなんでザックリですが、こんな感じです。

89式の部品はショップでの単品購入が難しいので、部品によってはなかなか修理ができないことがあります。

なので、ヘビーユーザーさんはパーツのストックをお勧めします。

~追記

この記事の作業をした後、今度は自分の89のOHに手をつけました。

部品交換も終わり、半組み上げでドライブテストをしたら、セレクターがセーフティー以外すべての位置でフルオートになっちゃいました。

たぶんカットオフレバーです。

ヤバい、カットオフレバーはさすがにストック無いわ。

ということで、次の89式ネタはカットオフレバーに決定しました~(笑)